RCEP 1月1日生效,推動日本出口增5%

2021/12/31

日本、中國、南韓和東盟(ASEAN)等參加的東亞區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)於2022年1月1日生效,在國內生産總值(GDP)上佔世界約3成的巨大經濟圈隨之誕生。對日本來説,成為與中韓首次簽署的自由貿易協定(FTA),有估算稱將推動日本面向區域內的出口比2019年增長逾5%。

在截至11月2日結束批准等國內程式、已交由東盟秘書處保管的日本、中國、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、泰國、越南、汶萊、柬埔寨和寮國這10個國家率先生效。南韓將於2022年2月1日生效。剩下的印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和緬甸也將加快完成國內程式。

|

RCEP於2012年11月啟動談判。印度在中途退出,磋商曾陷入僵局,但2020年11月完成簽署。按品類來看的關稅取消率達到91%,雖然低於《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)的99%,但日本政府估算稱,GDP的推高效果約為15萬億日元,達到CPTPP的2倍。

RCEP的經濟效益更大的原因是,平均關稅率較高的國家大量參加。世界貿易組織(WTO)統計顯示,從包括農産品和工業品在內的平均關稅率來看,南韓(13.6%)、中國(7.5%)、越南(9.5%)和印度尼西亞(8.1%)等均處於較高水準。

對日本來説,是與最大貿易夥伴國中國、第3大夥伴國南韓首次簽署的自貿協定。瑞穗研究技術(Mizuho Research&Technologies)統計顯示,從包括目前無關稅的品類在內的立即取消率來看,中國為25%,南韓為41.1%。雖然在生效之際變為無關稅的品類不多,但經過10年左右,日本與中韓兩國將在約7成品類上取消關稅。

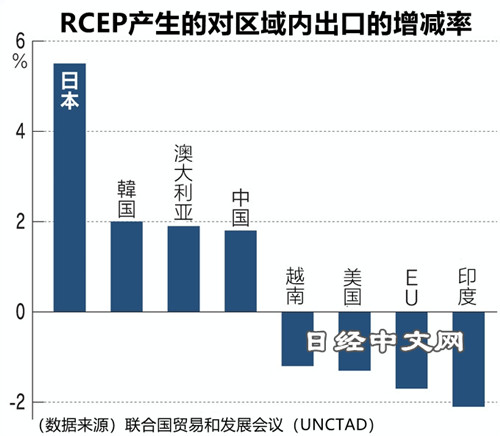

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的估算顯示,RCEP的區域內貿易額將擴大2%,增加約420億美元。其中,因關稅下調而在競爭上變得有利的區域內國家從區域外國家奪取出口需求的效果為250億美元,關稅下降帶來的貿易擴大效果為170億美元。

按國別來看,日本受益最為明顯,對區域內出口將比2019年增加5.5%,按金額計算增加約200億美元。中國和南韓也有望實現2%左右的出口增長。另一方面,印度尼西亞和越南等將被其他區域內國家奪走出口需求,出口將減少。預計美國、歐盟(EU)和印度等區域外國家的對RCEP出口也均將減少。

|

在促進日本産品出口方面,尤其受到期待的是汽車領域。面向中國的汽車引擎水泵的一部分關稅率在談判時為3%,但將在生效之際取消。引擎零部件的大部分此前被徵收最高8.4%的關稅,但將在第11年或第16年之前取消。在南韓,對汽車電子類零部件和安全氣囊等徵收的8%關稅將在第10年或第15年之前分階段下調。

對日本農林水産品的出口也帶來東風。在中國受歡迎的包裝米飯和扇貝均存在10%的稅率,但今後將分階段減少。如果日本酒和燒酒的關稅率下調,出口有望增加。

從日本進口量多的品類來看,關稅取消有望帶來價格下降。服裝的關稅最遲將在第16年之前取消。關於農産品,抱子甘藍和酪梨等的關稅將立即取消,此外,中國紹興酒、南韓的米酒等將在第21年之前分階段取消關稅。另一方面,日本生産者強烈反對的白米、牛肉和豬肉等5個重要品類被排除在關稅下調的對象之外。

成為調整供應鏈的契機

東亞的區域全面經濟夥伴關係協定生效有可能成為企業調整區域內供應鏈的契機。關稅削減對象中還包含鋰離子蓄電池等純電動汽車(EV)零部件,或將對著眼於下一代産品的戰略産生影響。

RCEP設置「原産地規則之累積規則」,即使在多個國家進行加工和組裝,只要是協定的區域內,就給予關稅優惠。例如在關稅取消完成後,可以從中國向泰國進口汽車零部件,然後向澳大利亞以無關稅條件出口整車。

由於新冠疫情擴大,東南亞的工廠運作受到限制,零部件供給陷入停滯,豐田等多家汽車廠商不得不減産。隨著RCEP生效,供應鏈的靈活調整變為可能,企業的選項將隨之增加。

|

| 各國首腦舉行關於RCEP的線上會議(2020年11月,Reuters) |

瑞穗研究技術的首席研究員菅原淳一指出,「中國、南韓和東南亞等被納入相同法律框架的效果明顯」。在通關的加快和海關手續簡化等方面,眾多企業也有望獲益。

企業為了享受出口商品的關稅減免,將加快準備證明産品在國內生産的「原産地證明」。關於日本已簽署自貿協定的國家,能用現有的資料應對,但對中韓的手續將是各企業首次準備。日本經濟産業省呼籲企業為應對來自夥伴國海關當局的詢問,遵守協定上定為「最低3年」等的原産地證明的保存時間。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。