日本企業用不好博士?

2019/12/11

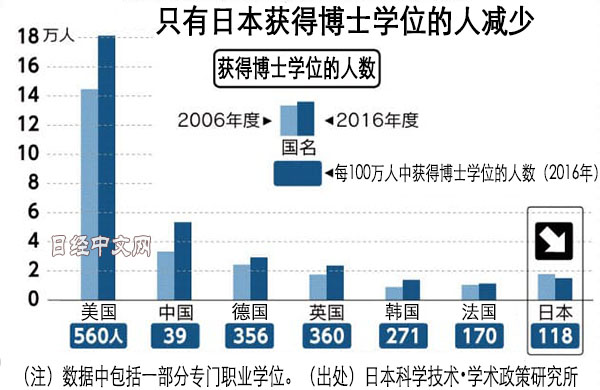

世界正在步入新的「學歷社會」。經營一線和數位技術領域都需要高端知識和技能,因此攻讀碩士和博士學位的人數加速增長。主要國家過去10年間的博士學位獲得者人數急增,而日本卻減少了1成以上。日本企業若還繼續保持比起專業性更注重個人素質的雇用習慣,可能會在世界人才競爭中落後。

|

用數據分析方法研究微觀經濟學的東京大學教授渡邊安虎産生了危機感,他表示「光靠日本人滿足不了招生指標。攻讀經濟學碩士課程的有6成是留學生」。渡邊教授到2019年夏季為止一直在美國亞馬遜的日本法人擔任經濟學部門的部長,他憑藉自己的職業經驗斷言:「社會肯定需要(碩博生)」,但日本學生普遍缺乏讀研、讀博的意願。

日本科學技術與學術政策研究所的數據表明,美國和中國在截至2016年度的10年間,取得博士稱號的人數增長超過2成,碩士也有相同的增加趨勢。高學歷成為擔任企業高層職位等的必備條件。

要想進入谷歌等美國大型IT企業擔任尖端領域的技術人員,碩士、博士學位是必須的。在川普政府嚴格控制發放簽證之前,中國每年有數千人遠赴美國攻讀博士學位,成為了引領民營企業發展的動力。

|

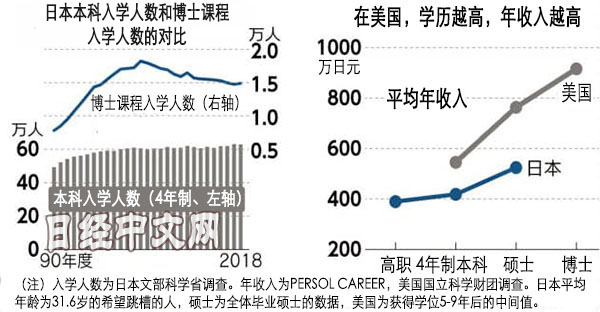

另一方面,日本2016年度的博士學位獲得者為1.5萬人,10年間減少了16%。這種趨勢與日本的少子化無關,因為在這段時期4年制大學的入學人數處於持續的增長狀態。日本學生對繼續升學攻讀專業課程不太積極,日本正下降到全世界中相對「低學歷化」的水準。

日本的大學等機構的研究人員收入不穩定這一點難以否認,但企業功能不健全也是十分嚴峻的問題。

在博士階段研究人工智慧(AI)技術的大山純(化名)目前在日本國內一家大型電子企業從事基礎建設領域的營業和開發工作。大山在就職面試時基本沒有被問到專業相關知識,企業反而表示「比起拿博士學位更希望你能優先入職」。最終大山沒有取得博士學位。

日本最大經濟團體「經團連」每年都調查加盟企業「招人時看重的條件」。排在前列的往往並非「專業性」,而是「溝通能力」等與個人素質相關的項目。

|

| 日本科研人員(資料圖) |

入職後也很難去評估專業性。對比日本企業30歲前後的平均收入,大學本科學歷平均收入418萬日元(約合人民幣27.08萬元)、碩士和博士524萬日元(約合人民幣33.95萬元),相差1.25倍。美國碩士的平均收入763萬日元(約合人民幣49.44萬元),是本科的1.4倍,而博士平均收入915萬(約合人民幣59.29萬元),是本科的1.68倍。

學歷越高收入越高是世界常識。社會學家兼慶應義塾大學教授小熊英二指出,「日本市場隔絕在了全球化人才評價標準之外」。日本之所以不斷有博士出國就業,就是因為國內企業待遇不佳。

|

因為步入社會後也賺不到錢,所以日本取得博士學位的研究人員中有75%都在大學等機構任職。日本雖然在1990年代由政府主導增加了博士學位獲得者人數,但也催生出就業不穩定的博士後問題。日本科學技術振興機構的研究主管永野博稱,「也有部分原因在於大學沒有培養出企業需求的人才」。

在美國,有40%的博士就職於企業,成為創新的源泉。培養和留住高端人才關係到國家的競爭力,日本在雇用習慣和教育一線這兩大方面急需改革。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)北爪匡、小河愛實、生川曉

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。