中國工業機器人企業掀起增産攻勢

2021/09/08

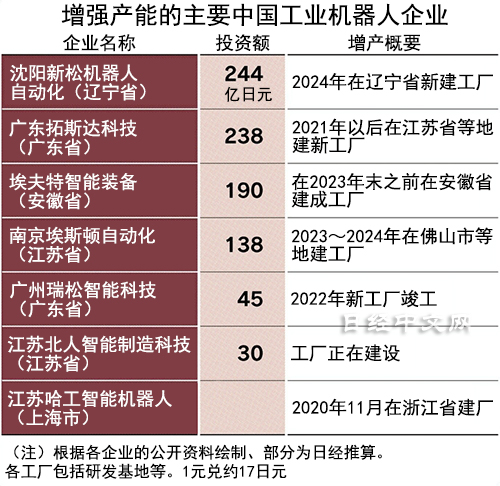

中國7家工業機器人企業相繼在國內增強産能。最大廠商南京埃斯頓自動化將建設新工廠。中國的工業機器人市場被外資企業佔優,中國企業的市佔率只有約30%,低於50%的政府目標。為了打造「製造強國」,中國企業將以比外資低約3成的低價作為武器,擴大客戶的範圍,追趕日本發那科和瑞士ABB等日歐企業。

中國廣東省佛山市8月17日宣佈向埃斯頓出售土地,期待新工廠加速機器人産業的發展。埃斯頓計劃2024年之前投入運作的新工廠被認為將研發和生産焊接機器人。

埃斯頓在2020年斥資約2億歐元收購了擁有約100年歷史的德國CLOOS。在佛山的新工廠,埃斯頓將利用CLOOS的雷射器和感測器技術,生産更高精度的焊接機器人。

|

埃斯頓還計劃在佛山以外新建多個生産和研發基地。在7月下旬的臨時股東大會上,為推進設備投資通過了定向增發預案,籌集約8億元。預計一系列的工廠將在2023年以後逐步投入運作。

總部設在江蘇省的埃斯頓是1993年設立的民營企業。2016年以後至少收購了義大利、美國和德國等5家企業,提高了技術實力。2020財年(截至2020年12月)的銷售額達到25億元,5年增長超過5倍。調查公司MIR的統計顯示,埃斯頓在中國的工業機器人市場排在第8位,是唯一進入前十的中國企業。

|

啟動産能增強的不僅是埃斯頓。進入2021年後,瀋陽新松機器人自動化(位於遼寧省)和埃夫特智慧裝備(位於安徽省)等7家以上企業宣佈擴充設備。瀋陽新松2018年收購南韓企業,埃夫特也在2019年之前收購了4家海外企業,不斷提高技術實力。

各企業啟動增産的背景是,國內市場正在快速增長,同時並未充分分享蛋糕。

中國政府在2015年發佈的産業振興政策「中國製造2025」中,提出從製造大國轉變為製造強國。不僅是數量,還要追求生産效率和技術創新。工業機器人是汽車和家電等製造現場提高效率和精度的關鍵設備。中國政府也認為,工業機器人對於製造強國的實現來説不可或缺,一直向國內各企業投入研發費用等投入補貼。

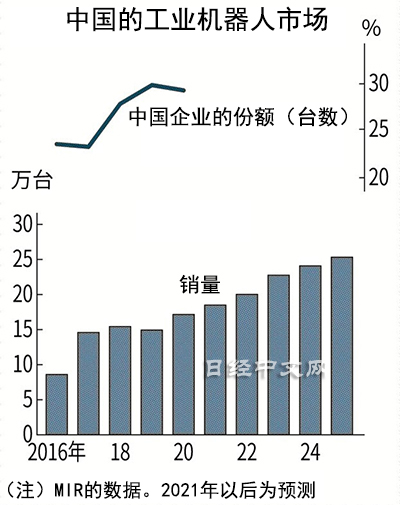

MIR的調查顯示,2020年的工業機器人銷量比2016年翻了一番,預測到2025年將比2020年增長48%。不過,中國企業相比外資廠商處於劣勢。擁有相關製造技術的企業截至2016年為約100家,MIR統計顯示,中國企業的市佔率2020年為29.2%,預計到2025年也僅為約39%。

日歐企業在中國市場佔據著優勢。除了埃斯頓之外,排名前10的是首位的發那科、ABB、安川電機和德國庫卡等日本和歐洲企業,外資的市佔率超過了50%。「外資廠商的動作精度和耐久性更高。在減速器等核心零部件和軟體的技術實力上具有優勢」,中國的工業機器人廠商高管表示。

但高性能的外資品牌價格也偏高,有能力購買的企業有限。因此,工業機器人在中國的普及遲緩。國際機器人聯盟的統計顯示,從顯示每1萬名工人使用的機器人臺數的「機器人密度」來看,中國為187台,排在世界第15位,明顯低於首位的新加坡(918台)和第2位的南韓(868台)。

有分析認為,有很多中型企業因預算制約等無法充分利用機器人。這成為中國企業的商機。MIR的分析師朱仕水也認為,中國企業的一般産品比外資廠商便宜約3成,隨著中國企業的崛起,(工業機器人)將不斷普及。

|

| 瀋陽新松機器人自動化的工業機器人(7月,上海市) |

對於面臨少子化和人工費上升的中型企業來説,價格低廉、但通過收購海外企業提高了技術實力的中國造機器人正在成為有力選項。如果使用工業機器人的企業范圍擴大,或有助於推高中國製造業的整體水準。

但外資廠商在中國也加強了攻勢。ABB將在上海投入約160億日元,新工廠計劃2022年投産。日本發那科也將投入約260億日元,到2023年擴建上海工廠。

安川電機將在江蘇的現有工廠附近建設核心零部件的工廠,尋求縮短交貨期。還有外資廠商啟動降價。中國政府和國內的機器人企業能否如願提高本國企業的存在感還難以預料。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)大連 渡邊伸

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。