中企起訴外企侵犯智慧財産權的案例在增加

2021/09/27

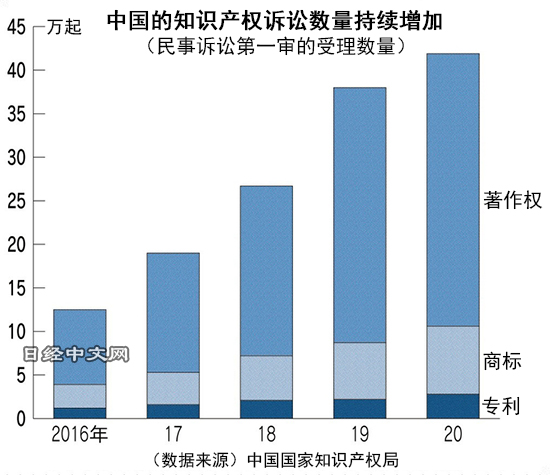

中國企業以智慧財産權為由起訴外國企業的案例開始增加。專利法等智慧財産權相關法律的修訂取得進展,賠償金額提高。積極保護智慧財産權的企業也出現增加,2020年的相關訴訟數量達到2016年的3倍以上。日本企業一直注意防止中國企業侵權,如今應對反過來被起訴的風險也成為當務之急。

「今後也要打起精神加以應對」,運營「MUJI」的良品計劃的法務與智慧財産權部長菊池健光顯示出緊張感。7月,在被銷售生活雜貨等的北京棉田紡織品等起訴的侵犯商標權訴訟中,良品計劃被判勝訴。長達2年半以上的法庭大戰有了結論。但是,良品計劃還有關於毛巾等的商標的10多起其他訴訟尚在進行中。官司尚無結束的跡象。

|

| MUJI在上海開設的店舖 |

成為起訴對象的海外企業不僅限於日本,美國蘋果也因iPhone的語音助手功能「Siri」的侵犯專利而被中國企業起訴。日本律師小野寺良文指出,「過去多為外國企業追究中國企業侵權,如今也出現了相反的情況。來自日本企業的訴訟諮詢很多」。

中國的智慧財産權相關訴訟數量持續增加。從關於專利的訴訟第一審受理數量來看,2020年為2萬8528起,比上年增加28%。著作權和商標的訴訟也在增加。

|

中國專利數排在首位

中國企業加強攻勢的原因主要有2個。

其一是保護智慧財産權的意識增強。過去中國有很多海外産品的倣冒品,被批評為「山寨大國」。現在雖然仍存在山寨産品,但也構建了自主智慧財産權。2020年中國的國際專利申請數達到6萬8720項,排在世界首位。憑藉較強的技術實力、把保護智慧財産權作為重要經營課題的企業也有所增加。

第2個原因是智慧財産權相關法律的強化。中國政府自2019年至2020年相繼修訂了商標法、專利法和著作權法。各項法律均提高了損害賠償額的上限。對於惡性侵權,還納入了「懲罰性賠償」,把賠償金上限定為受損金額的5倍。

|

根據新修訂的專利法,原告收集證據的負擔也有所減輕。遠藤誠認為,「從原告方來看,訴訟的益處增加」。可以説中國企業起訴外國企業變得容易。

受到關注的是高速通信標準「5G」和人工智慧(AI)領域。中國以舉國之力推進技術開發,很多中國企業擁有相關專利。小野寺良文表示,「起訴外國企業的情況可能會增加」。

以中國為活動基地的美國律師道下理惠子指出,「在應對訴訟的‘防守’方面,日本企業往往行動遲緩」。一些日企即使有過起訴中國企業侵權的經驗,但如果被起訴、以被告的立場打官司,很多情況下會對於差異感到困惑。

例如,如果是作為原告起訴對方的立場,就比較容易按自己的節奏推進證據收集和訴訟戰略的內部協調,但如果成為被告,則需要針對原告提出的主張等迅速採取對抗措施。

日企在華分支機構缺乏許可權

日本企業設在中國的基地缺乏重要許可權的情況很多,在與總部進行協調的期間,官司有可能朝著不利方向發展。

道下理惠子表示,「在被起訴後開始慌張、無法根據法律冷靜應對的案例也不在少數」。包括為了推動官司朝有利方向發展而到處尋找當地政財界的重量級人物、結果白費功夫等情況。

道下指出,作為日企的應對舉措,「至少需要推進被起訴時的內部模擬,制定應對手冊」。日企要設想被屬於競爭對手的中國企業起訴,確認中國的訴訟程式。道下表示,應當在總部和在華基地預先驗證需進行內部請示的事項和耗費的時間等,這一點非常重要。

一家缺乏在華訴訟經驗的大型日企已開始起訴中國企業侵犯專利。這家企業的智慧財産權負責人表示,「這也有著為應對被起訴風險而做準備的用意」。據悉目的是攜手在中國強於智慧財産權訴訟的律師來積累經驗,適應訴訟程式和中國企業的迅速反應。

中國原本就作為訴訟較多的訴訟社會而聞名。如果在發生商業糾紛時想要息事寧人,輕易接受對方的主張,或急於用錢解決,反而容易成為訴訟的目標。包括在華基地和總部的職能分工等在內,針對智慧財産權訴訟,重要的是要確定「進攻」和「防守」的原則。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)相模真記

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。