中國正在穩步走向海洋強國

2018/02/26

中國邁向「海洋強國」步伐正在穩步前進。在連接中東産油國和中國大陸的海上通道的要衝上,中國相繼獲得港口的使用權,甚至有觀點認為這些港口將來有可能轉為軍用。中國也正在擴充海軍力量,蓄積對抗世界最強的美國海軍的力量。對於作為大陸國家的中國來説,能穩定採購能源和物資的海路的確保是國家運作的優先課題之一。中國在海洋上擴大勢力的腳步不會停止。

「我國是世界上第一個建造配備電磁炮軍艦的國家」,2月上旬,搭載巨大炮塔的中國海軍登陸艦的照片在中國的社交網路(SNS)上迅速流傳,引發了話題。

電磁炮指的是利用強大電流使炮彈加速的大炮,射程達到200公里,是此前的10倍,抵達目標的速度和破壞力顯著提高。雖然中國政府保持沉默,但有專家認為,這是在美國也在開發的尖端武器,而中國搶佔了先機。

香港媒體報道了海軍專家的説法指出中國到2030年將部署4個航母戰鬥群。中國2012年首次讓掌握制海權不可或缺的航母服役。改造了前蘇聯製造的艦體。2017年第一艘國産航母下水,據稱正在上海建造第3艘。

|

| 中國航母「遼寧號」(kyodo) |

中國的國防費2017年超過1萬億元(佔國內生産總值的1.3%左右)。與2000年相比增加約10倍。雖然僅為在70個國家擁有800個基地、擁有11個航母群的美國的3成,但作為世界第2位,中國正穩步追趕。曾以陸軍為中心的中國將海軍力量的強化定為重點領域之一。佳能全球戰略研究所的項目主管宮家邦彥對於中國的意圖解讀稱,「為了確立能夠對抗部署在印度洋、西太平洋和中東的美國艦隊的軍事存在感,正在按照數量重於品質的方針擴大海軍」。

「加快海洋強國建設」,中國國家主席習近平在2017年年10月的黨代會上如此呼籲。中國考慮的是為了將天然資源運到中國大陸,確保不受美國干擾的海路。強大的海軍力量意味著能保證海路安全的實力。此外,在從定位為後院的南海到印度洋、中東海域的海路上,中國相繼獲得港口的權利,將作為中國船隻的停靠地,確保海路的穩定。

2017年12月,斯里蘭卡的港務局將南部漢班托特港的運營權(99年)正式轉讓給中國。自2008年起,以中國資本為中心,投入約13億美元進行建設。斯里蘭卡政府無法償還利率較高的建設資金,2017年7月就將運營權轉讓給中國達成協定。這個港口位於阿拉伯海和印度洋的中間地點,處在存在邊境爭端的印度的鼻子尖上。

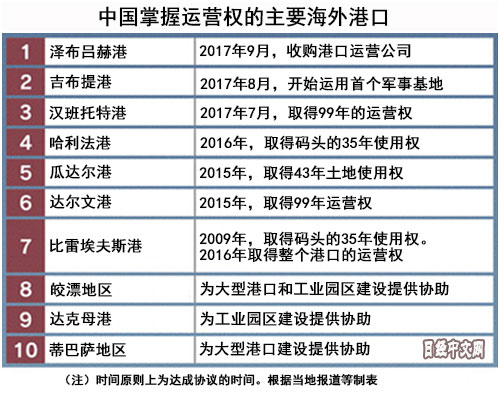

中國2013年提出自主的廣域經濟圈構想「一帶一路」,政府系金融機構和國有企業開始在海外推進大型港口的建設。目前已掌握7個港口的權利,到2017年底包括簽署建設援助等協定在內的港口,達到合計30個。

確保繞過從中東運輸原油之際通過的要地「麻六甲海峽」的努力也正在取得進展。麻六甲海峽是連接印度洋和南海的最短航線,寬約70公里,平均水深約為25米,水深較淺。據稱中國方面始終存在強烈的危機感,即一旦發生緊急事態,美國潛艇等將封鎖海峽。

|

| nn |

中國以近2億美元支援建設的巴基斯坦瓜德爾港( Gwadar Port ),2015年獲得了43年的使用權。計劃通過管線和鐵路將該港和中國西北部連起來。此外,在中國主導開發的緬甸西岸的皎漂(Kyaukphyu)地區,與兩國接壤的雲南省相接的近800公里管線將開通。其意圖是不通過容易受第三國干擾的麻六甲海峽,直接向中國大陸輸送原油。

日本防衛研究所的主任研究官山口信治指出,「正以民間利用的名義取得港口的管理權,在非常時期,中國軍隊有可能作為軍港加以利用」。認為包括轉為軍用在內,海外港口將對中國的中長期防衛戰略構成補充。

佳能全球戰略研究所的項目主管宮家邦彥指出,中國積極擴大海洋勢力,猶如是「希望克服(1840年開始的)鴉片戰爭後遭列強侵略的歷史的心靈創傷」。而從美國的角度來看,中國看起來正在挑戰二戰後的國際秩序。

「雖然可以歸結為已過去的世紀的現象,但強國之間的競爭已經重來」,掌握海洋霸權的美國在去年12月發佈的國家安全戰略中,考慮到過去列強參與的帝國主義性的領土擴張競爭,宣佈利用經濟和軍事力量封鎖中國和俄羅斯。以海洋為舞臺的中美的對峙將逐漸加強,世界其他國家難以置身事外。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)川上 尚志

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。