日企在「新冷戰」下潛力大

2018/11/20

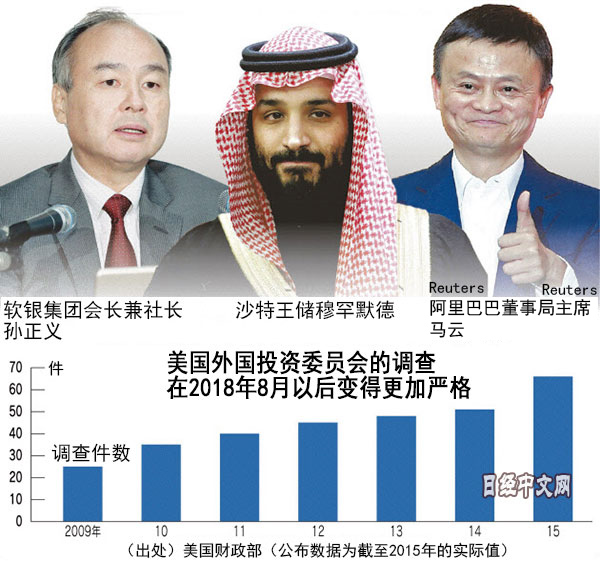

中山淳史:軟銀集團會長兼社長孫正義取消出席在沙烏地阿拉伯召開的國際投資會議,阿里巴巴集團董事局主席馬雲將在明年卸任,還有美國政府阻止驪住集團出售子公司,最近這三個消息根本上共同的背景是「新冷戰」。

孫正義不能參加會議的原因是發生在土耳其的記者被害事件。規模達到920億美元的「軟銀願景基金」的商業合作夥伴沙特王室被傳參與了該事件。

事態以聞所未聞的情節展開。從資訊來源和擴散過程來看,背後隱約可以看出沙特與土耳其的對立,甚至還有在制裁伊朗問題上美俄關係的惡化。

|

新冷戰主要指中美對立,但俄羅斯和沙特也是重要參與者。從中美關係開始緊張的約5年前起,俄羅斯試圖再次和美國爭奪主導權。出身於土耳其、了解中東局勢的日本複眼經濟塾董事兼校長艾敏·尤爾馬茲(音)指出,「應當將俄羅斯及相關聯的整個中東局勢都包括進去來考慮新冷戰的格局」。

在這種情況下,美國矽谷對沙特的依賴再次凸顯出來。據美國媒體報道,沙特向願景基金出資450億美元。被認為有可能參與殺害記者事件的沙特王儲穆罕默德也向該基金及其他方面投資超過110億美元,沙特對美國新興企業的投資額遠遠高於美國風投資本。

儘管孫正義缺席會議,但還是前往沙特首都利雅得,被認為顯示出希望與沙特王室維持良好關係的意向。與此同時,據悉矽谷方面也十分為難。原因不僅是人權問題影響到投資對象企業的信譽,也在於此次事件暴露出龐大資金向美國西海岸的流動易受地緣政治風險影響的現實。

全球化正在發生變化。冷戰結束後,矽谷吸引了來自全世界的人力、物力和財力,加州的區域內生産總值(GDP)在20年間擴大至1.7倍。現在儘管形勢應該不會馬上就發生逆轉,但著眼於悄悄來臨的地緣政治風險,今後也許會出現審視籌資方式和企業收購方式的動向。

中國的馬雲也許就是察覺到了這一時代的驟然變化。他在9月宣佈一年後卸任。此時正值美國總統川普與中國國家主席習近平在制裁關稅問題上持續較量的時期。

馬雲才54歲。他在鄧小平發表「南巡講話」,中國轉向進一步改革開放的1992年開始創業,1999年創建阿里巴巴,帶來了中國社會的網際網路革命。但在全球化後退的局面下,馬雲在美國收購企業遇到美政府阻攔,在中國國內據説也意識到了有可能受到反腐的影響。很少有人會真正相信卸任的理由是他本人所説的「想回歸教育,做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福」。

在日本也可通過驪住(LIXIL)的案例看出新冷戰的端倪。美國外國投資委員會(CFIUS)10月叫停了該公司將其義大利子公司出售給中國企業的項目。驪住子公司從事建築外牆材料等業務,銷售額在2000億日元規模,業績出現虧損。但是,該子公司在美國的銷售額佔到約4成,供貨對象包括紐約的「世貿中心一號大樓」等知名建築。

美國8月通過一項法案,要求CFIUS加強對外來投資的監控,企業在進行企業收購與業務出售時必須提前報批。除反壟斷法外,還附加了安全保障等審查的門檻。

10月應日本政府邀請訪日的CFIUS有關人士稱「希望阻止尖端技術流向中國」,告知在場的100多家日本企業在什麼情況下會被叫停。某種程度上這幾乎是表明「決定人力、物力、技術轉移的不是企業而是國家」,顯示出美國政府的大幅變化。

被稱為「企業和市場超越了國家」(丹尼爾·耶金《制高點——重建現代世界的政府與市場之爭》)的是1998年。但如今全球化時代的自由氣氛再次被冷戰時期的凝重氣氛所取代,經濟中心似乎也從「市場」和「矽谷」重新回到「華盛頓」和「北京」(即政治和國家)。

但美國歐亞集團戰略事業部長約書亞·沃克認為:「正是在這種局面下才顯出日本的重要性來」。該集團10月在東京召開了討論新冷戰時代的「G0峰會」。對於選擇日本的理由,他表示「在與國家至上主義和權威主義劃清界線的同時,(日本)與美國及中俄都能進行對話」,作為全球化的堡壘,似乎對日本的領導力寄予了更高的期待。

能對話的對象多,這同樣適用於日本企業。在中美之間,GAFA(谷歌、蘋果、亞馬遜及Facebook)等試圖把來自中國的阿里巴巴、華為技術逐出美國市場的態勢越來越明顯。而日本企業的環境沒那麼差。在分散地緣政治風險的同時,持續追求全球化帶來的好處,也許日本企業需要的就是這樣一種堅韌吧。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。