日本何時能圓登月夢?

2019/01/25

自古以來,人類就對距離自己最近的天體月球寄予了無限的憧憬。中國廣泛流傳著嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐桂等有關月亮的神話故事,中秋賞月也早已成為了代表性傳統習俗。同樣,在鄰國日本,人們心中也有自己的月亮女神,那就是古老傳説《竹取物語》中從月亮落入凡間的美麗女子「輝夜姬」。她在凡間的經歷和最終返回月亮的故事在日本家喻戶曉。

|

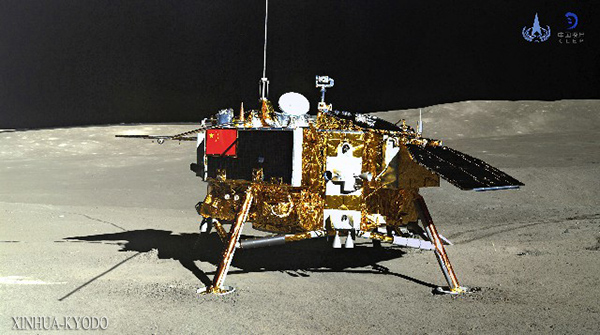

| 玉兔2號月球車拍攝的嫦娥4號探測器(中國國家航太局提供,xinhua-kyodo) |

如今,中國正努力讓神話一步步變為現實。取名自神話的中國探月計劃「嫦娥計劃」正穩步推進。中國繼2013年首次完成無人探測器的月球著陸後,「嫦娥4號」探測器最近更是成功實現了世界史無前例的月球背面著陸。未來,在月球的取樣返回乃至載人登月計劃等或都將逐步被列入日程。那麼,對月亮同樣抱有美好嚮往的日本在月球的探索方面進展到了哪一步,未來又會有什麼計劃呢?日經中文網整理和匯總了《日本經濟新聞》的相關報道。

|

人類的探月史始於1950年代的美蘇太空爭霸。1959年,前蘇聯的無人探測器首次以撞擊的方式抵達月球表面,還首次拍攝了月球背面的照片。但在載人探月方面,美國領先一步,1969年阿波羅11號實現了人類首次登月。然而,進入21世紀後,在月球實現著陸的至今只有中國的探測器。

|

| 插在月球表面的美國國旗和阿波羅11號的太空人奧爾德林(NASA) |

一方面,從中日兩國來看,雖然在無人探測器的月球著陸方面日本已被中國超過,但日本卻是繼美蘇之後第三個成功將無人探測器投入月球軌道的國家。1990年1月,日本的無人探測器「飛天(HITEN)」被發射升空,1992年2月該探測器進入月球軌道,最終撞擊月球結束任務。這被認為是日本實施的首次月球探測任務。

日本的探月之路

在日本此後的探月計劃中取得巨大成果的是「月亮女神(SELENE)」號無人月球探測器。該探測器的日語名為「輝夜(KAGUYA)」,正是取自日本傳説中的月亮女神「輝夜姬」。2007年9月14日,「月亮女神」號由日本H2A運載火箭發射升空。當時,這作為繼美國阿波羅計劃後最大規模的探月計劃而受到關注。月亮女神號被投入經過月球南北極上空的高度100公里的環繞軌道,在之後的約2年間(2007年10月~09年6月)陸續向地球傳回了包括月球的地形、重力狀況、地下構造、礦物分佈等數據。據日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)公佈的成果,月亮女神號還使用其攜帶的子衛星對月球背面實施了詳盡的探測,這被認為屬於世界首次。

|

| 日本月球探測器「月亮女神」拍攝的月球背面的南極艾肯盆地(JAXA/日本放送協會) |

月亮女神號留下的成果還不止於此。據稱,日本的研究人員在對該探測器2009年拍攝的高精度照片以及雷達探測獲取的數據等進行解析後發現月球的地下可能存在綿延約50公里的巨大空洞。如果將這一空洞作為月球基地等加以利用的話,將有望緩解來自太空射線、隕石撞擊、劇烈溫差變化等的影響。這一發現可能對人類未來的深空探測發揮重要作用,因此還引起了美國國家航空航太局(NASA)等的關注。

那麼,在登陸月球方面,已經落後於中國等的日本又有怎樣的計劃呢?其實,JAXA早在2015年4月就正式提出了日本自主的月面探測計劃。據此,日本原本計劃最早於2018年度發射月球無人探測器「SLIM」,並讓其成功實現著陸。

|

| 無人探測器「SLIM」在月球著陸的設想圖 (JAXA提供) |

該探測器最大的特點是配備邊推算月面環形山的位置,邊航行的技術等,因而有望挑戰誤差在100米左右的高精度「定點著陸」。據稱,迄今為止的探測器在月面著陸時的誤差一般都超過1公里,阿波羅11號當年著陸時甚至較預定地點偏離了8公里左右。作為SLIM的著陸地,月亮女神號此前在月球正面的西部發現的直徑65米左右的坑穴有望成為候選。該坑穴被認為與有望建設載人登月時基地的巨大空洞相連,如果能成功著陸,不僅有望開展月球內部構造和物質的探測,還將為未來的計劃提供線索。

民企走向前臺

然而,這一計劃進展並不順利。由於財政預算等各方面的原因,探測器SLIM原定2018年的發射計劃接連被推遲,目前已經延後至2020年。一方面,相比日本政府主導的探月計劃,日本的民間企業反而更加躍躍欲試。

「按照目前的速度,人類在2040年完全能實現在月球定居」,日本民營的航太業務初創企業ispace的首席執行官(CEO)袴田武史自信地説。該公司因參與谷歌贊助的無人探測器的登月競賽而出名。因為在截至期限內來自各國的民間參賽團隊無一能將探測器發射升空,因此相關競賽在2018年1月底被中止。但就在同一時期,該公司作為自身業務發表了「2020年發射無人探測器,並實現月球著陸」的計劃。該公司已從日本KDDI、日本航空等日本企業獲得了100億日元以上的資金,並表示已經與美國SpaceX公司簽訂合同,將借助SpaceX的火箭將開發中的登月船送入太空,2021年實現月面著陸。如果進展順利,日本的民間企業甚至將先於政府實現無人探測器的月球著陸。

|

| JAXA宇宙探測室內試驗場展示的無人探測器和機器人(神奈川縣相模原市) |

當然,日本政府也難等閒視之。最大的原因在於國際宇宙開發及競爭環境的變化。

「將美國太空人再次送上月球是重要的一步」,2017年12月美國總統川普發表了新的宇宙計劃。此次,美國真正瞄準的並非月球,而是火星。美國等主導的國際太空站(ISS)預定於2025年退役,作為替代項目,美國提出的是在月球附近建設被稱為「深空門戶(Deep Space Gateway)」的月球版太空站。而讓太空人重返月球則是為了建設有人基地。NASA提出了2030年代將人類送往火星的構想,「深空門戶」和月球基地將成為人類走向火星的轉机站。

在「深空門戶」建設計劃上,主導方的美國已經與俄羅斯確認開展合作,而目前同樣參與國際太空站運營的日本也希望參與其中。在美國出台新計劃的同時,日本政府修改了《宇宙基本計劃》的路線圖,確定參與美國計劃的方針。由於日本沒有自主的載人火箭,因此包括登月在內的載人航太項目將採取追隨美國的形式繼續推進。

一方面,隨著技術創新的不斷進展,民企涉足航太業務的門檻正在降低,美國等參與相關業務的民營企業正在崛起。以此為背景,日本政府在宇宙開發上也加強了依託民間力量的「官民合作」的姿態,並將培育航太業務初創企業列入了政府的增長戰略。今後,類似ispace等民企或在日本的探月計劃中發揮更為重要的作用。

技術不是障礙

日本在技術上被認為可以實現月球著陸。在整體的宇宙開發實力上,日本難以比肩美俄以及中國等,但在很多技術上日本不可小覷。

無人探測技術是日本最大的強項。日本的主力運載火箭H2A的信賴程度在世界上首屈一指,無人補給飛船「白鶴」則是目前世界上唯一保持著100%任務成功率的無人補給飛船。由於其可靠性而成為了國際太空站目前不可缺少的存在。在未來向繞月太空站及基地運送物資等方面也有望發揮重要作用。

|

| 抵達龍宮的隼鳥2號的想像圖(JAXA提供) |

而由「隼鳥」號探測器開展的小行星探測更是一個代表性的事例。「隼鳥1號」曾跨越眾多障礙,成功採集了小行星「絲川」的微顆粒物,並於2010年將其帶回地球。而作為後續機,JAXA於2014年發射的「隼鳥2號」於2018年6月抵達距地球3億公里的小行星「龍宮」。其力爭於2019年2月在小行星上實現著陸並採集岩石樣本並帶回地球。相比月球等,小行星等天體目標較小,因此很難把握準確位置。而「隼鳥」集合了日本企業等長年積累的控制技術,通過光學攝像頭、雷射等定位並實現準確的「定點著陸」。這一技術完全有望應用於日本計劃發射的無人月球探測器SLIM,以實現誤差在百米以內的精準著陸。日本還擁有以高精度拍攝各類天體表面影像的感測器技術,這一技術也曾在月亮女神號探測器的探月任務中發揮了巨大威力。

另外,通過參與國際太空站項目,日本還培養了一批經驗豐富的太空人。自1990年第一位太空人飛上太空以來,日本已有12名太空人有過參與太空任務的經歷,在國際太空站執行長期駐紮任務的太空人中也不乏日本人的面孔。

不過,與技術相比,日本面臨的更大障礙在於資金。包括探月在內的航太計劃需要的是龐大的資金支援。據稱,僅無人探測器SLIM的探月計劃就需要投入100億日元以上的預算。日本每年的宇宙開發相關預算僅為3000億日元(約合人民幣188億元)左右,不及美國的10分之1,還少於中國。而其中最大部分(400億日元)投向國際太空站項目。與距離地球僅400公里的國際太空站相比,月球在更遙遠的38萬公里之外,因此對於日本來説,包括火箭、無人探測器的開發與發射,乃至載人探月等在內的全面自主的探月計劃的開展被認為存在巨大的困難。

《日本經濟新聞》在2018年的一篇評論性文章中曾指出,在有限的政府預算中,為了始終站在宇宙開發的最前沿,日本能夠選擇的道路是繼續磨礪自身擅長的無人技術,成為在世界上「一枝獨秀」的存在。如何將有限的資金集中投入到效果最顯著的領域或是對今後日本宇宙開發是否具有戰略性的一大考驗。

日本登月只是時間問題

「人類自身不用特意前往,只要將小型的機器送往太空就會如同自己的‘分身’,身臨其境般的看到四週。太空中危險的地方只要派機器人去探測,然後將成果帶回地球即可。我們很可能迎來這樣的時代」,曾兩度赴國際太空站執行長期駐紮任務的日本太空人野口聰一日前接受了《日本經濟新聞》的採訪,在被問及對2050年的宇宙開發狀況的展望時,他這樣回答。

|

| 日本太空人 野口聰一 |

正如坐在家中就能夠以「虛擬現實」等方式走遍全世界一樣,技術的進步正帶來很多人們無法預知的可能性。未來,尤其是對於普通人來説,去登月或者太空旅行實際具有多大意義也是一個未知數。

雖然已落後中美等,但日本要真正實現圓登月夢可能只是一個時間問題。也許,在這之前,日本早已借助虛擬現實等幫助更多的人實現了「探月旅行」的夢想也説不定。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。