中美能源主導權競爭是技術之爭

2019/05/29

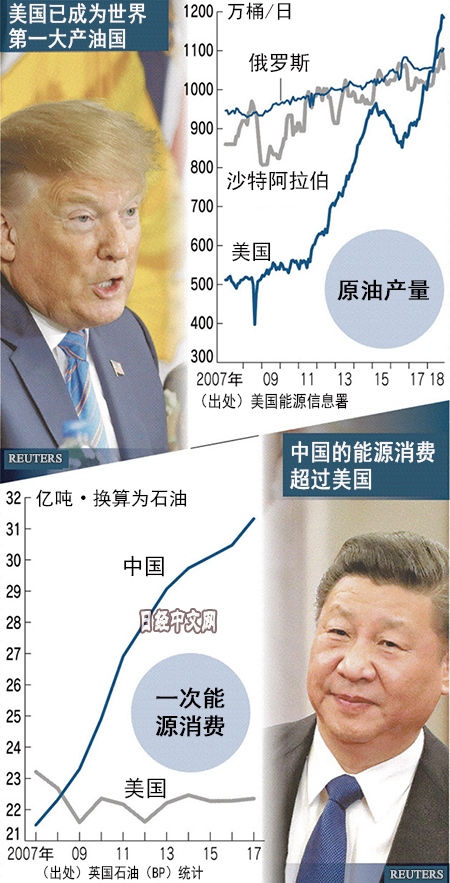

松尾博文:美國和中國的摩擦能看出根源之深。如果從能源的角度來觀察,可以看作是世界最大生産國美國與世界最大消費國中國的攻防。

目前的格局是美國尋求以激增的石油和天然氣産量為武器,獲得「能源支配」地位,而中國則通過掌握能源方面的新一代技術,挑戰美國的支配地位。

美國2018年的原油産量比上年增加17%,達到日産量1095萬桶,超過俄羅斯和沙烏地阿拉伯,成為世界最大産油國。

推高産量的主要因素是頁岩革命,這一點無需多言。美國掌握了開採蘊藏於深處的地下基岩層中的原油和天然氣的技術,原油産量在短短10年裏增至2倍。

|

| 美國德克薩斯州的石油開採設備(reuters) |

能源的確保和國際政治互為表裏。經過20世紀的兩次世界大戰,石油的確保成為國家安全保障的關鍵,圍繞石油的地緣政治成為國際政治的重要著眼點。

在第2次世界大戰即將結束的1945年,確定戰後世界框架的雅爾達會議結束後,美國總統羅斯福最先去的地方是中東。在漂浮於蘇伊士運河的美艦上,羅斯福與沙特第一任國王阿布杜勒·阿齊茲進行了會談。

頁岩革命單方面破壞了這種關係。不容忽視的是「頁岩革命將美國從依賴進口的心理陰影中解放出來。美國能源政策的重心從應對不足轉向應對過剩」(日本能源經濟研究所首席研究員小山堅)。

將20世紀稱為「石油世紀」的美國研究者丹尼爾·尤金表示,「按棒球來説,頁岩革命剛剛進入第5局」。高水準的生産還將持續。美國總統川普宣稱力爭實現「能源支配」,即以頁岩革命帶來的優勢為武器,推動美國的影響力擴大。

中國也不得不應對這種變化。

據日本石油天然氣金屬礦産資源機構(JOGMEC)高級研究員竹原美佳統計,包括經由管線的進口和液化天然氣(LNG)在內,中國天然氣進口量2018年達到9550萬噸,超過日本,成為世界最大規模。

|

按消費量來看,中國在2009年超過美國,成為世界最大的一次能源消費國,而且差額正在逐年加大。在能源消費量中,原油已有7成依賴進口,天然氣則為4成。而確保能源穩定是經濟增長的絕對條件。

在中美的結構性問題磋商中,中國擴大美國産液化天然氣進口與穀物、飛機等共同作為消除貿易逆差的手段而被提及。中國想買能源,而美國想賣,表面看來,兩國的利害關係是一致的,但美國想將中國納入美國主導的石油天然氣支配局面中,而中國不想被納入,雙方的想法相背離。

「一帶一路」是開拓新興市場國家的經濟目標與將勢力範圍擴大至沿線區域的安全保障目標相結合的國家戰略。中國希望借此確保資源、能源以及實現穩定運輸的海上通道。

如果力爭通過一帶一路向亞洲、中東和非洲擴大地理影響力的做法是遵從傳統的能源地緣政治,那麼新一代能源技術方面的領跑則可以説是超前的戰略。

不僅是太陽能和風力發電、純電動汽車(EV)、純電動汽車用蓄電池等技術,還包括蓄電池所必須的鋰和鈷等的資源和設備生産、引進、使用後的回收利用,中國希望掌控供應鏈整體。

在2017年的光伏面板供貨量世界前10家企業中,9家是中國企業。同年銷售的純電動汽車有5成是面向中國。政策帶來的強有力援助措施有助於形成基礎雄厚的企業群。

純電動汽車優於引擎汽車,風力發電優於燃氣輪機,中國著重發展的不是落後於日美歐的現有技術,而是借助新一代技術掌握主導權。在「中國製造2025」提出的産業戰略中,能源是重點領域,是爭奪技術主導權的中美攻防的最前線。

中國消費著世界近1/4的能源,中國所推動的能源轉型有可能具備決定世界潮流、支配未來能源秩序的力量。這正是美國所害怕的局面。

先進和創新技術的保持將決定能源主導權的走向。隨著中美摩擦升溫,在美國的能源研究者當中,被稱為地緣科技學(Geo-Technology)的概念正在被倡導。

當今時代,能源地緣政治的重心不在於資源的多寡,而是由技術的優勢地位決定。在中美攻防的夾縫之中,日本應何去何從呢?重要的是作為不可或缺的存在參與進去,而不是反抗中國主導的能源秩序,或者束手無策。

日本綜合研究所的高級專家瀧口信一郎表示,「即使光伏電池板和風力發電機等個別的設備技術難以挽回,但在控制多個設備的系統技術和駕駛技術方面,也能發揮日本的優勢」。如何培育這些技術?日本的能源戰略也需要轉移重心。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 松尾博文

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。