世界因9·11而改變的20年

2021/09/10

中山淳史:美國紐約恐怖襲擊事件到今年9月11剛好過去20年。

事件發生當天,我正在位於曼哈頓的日本經濟新聞的美洲總局值早班。上午不到9點,美國有線電視新聞網(CNN)跳出了「賽斯納飛機疑似墜毀」的字幕新聞。片刻之後,電視上突然出現了第2架客機撞向世貿大廈的震驚畫面。

恐怖襲擊發生後的半年時間裏,全世界各個城市的航班都處於混亂狀態。基於曾象徵高效經營的「準時制生産方式」(Just In Time)的物流受阻,「BCP(業務持續計劃)」一詞在企業中迅速傳播。「受到挑戰的國家」——美國《紐約時報》刊登的這篇報道至今讓我記憶猶新,但受到挑戰的應該不僅僅是美國,而是實現了全球化的世界。

|

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永浜利廣認為「這20年裏,世界的很多變化是因9·11事件而起」。美國以振興經濟為目標實施的金融寬鬆政策在掀起購房熱潮之後,也為2008年的雷曼危機埋下伏筆。

在境外,美國發起的戰爭從阿富汗擴大到伊拉克,這也帶來了如今阿富汗的混亂。美國增加戰爭費用還成為2011年美國國債信用評等下降的原因之一。

2001年也是現在與美國加深對立的中國加入世界貿易組織(WTO)的年份。中國以此為契機,積極推進對資本財的投資,逐漸獲得了「世界工廠」的稱號。雷曼危機後,中國對世界經濟起到了重要拉動作用。

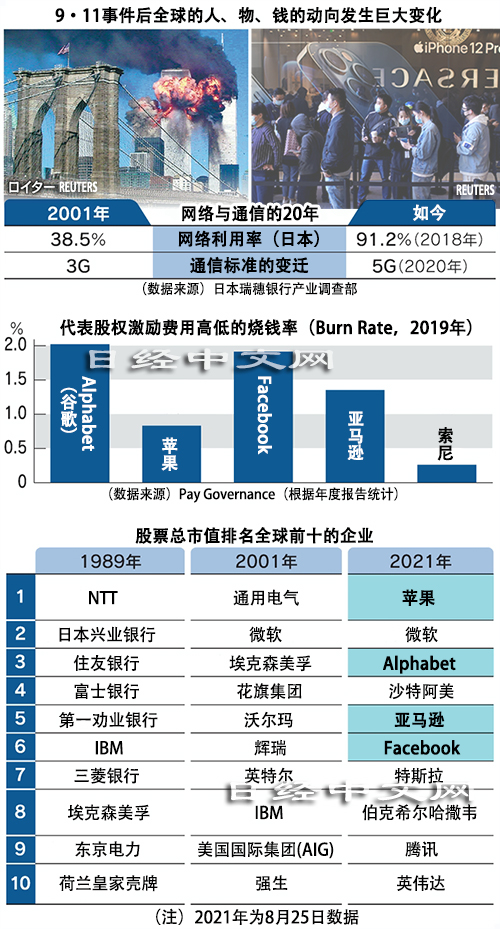

將這20年變成機會的還有美國的一些企業。尤其引人關注的是IT巨頭的GAFA(谷歌、亞馬遜、Facebook、蘋果)。

4家企業的成立時間分別為蘋果1976年、亞馬遜1994年、谷歌(Alphabet子公司)1998年,Facebook 2004年。不過,這4家企業業績的指數性增長卻均始於2000年代初期至中期這段時間。

起到決定性作用的因素主要有兩個。一個是以高速度、大容量通信技術創新為背景,網際網路人口增加。另一個則是即便在9·11事件後也從未停下腳步的全球化進一步向前發展。

中國加入世貿組織也成為美國蘋果實現飛躍發展的主要原因之一。蘋果以中國為中心,將供應鏈擴大到世界各地,並推動2001年開始使用的通信標準「3G」快速普及,之後又在2007年推出了「iPhone」。

|

| 美國蘋果的標誌 |

從iPhone的供應鏈來看,相關零部件的移動距離(累計)相當於在月球和地球之間往返7次。伴隨著蘋果供應鏈的逐漸擴大,中國也一步步具備了能夠在本國生産包括資本財和消費財在內的所有産品的能力。

同時也是最大消費市場的中國的動向還成為引發商品跨國貿易量增長低於經濟增長率的「Slow Trade」的原因之一。通過向新興市場國家出口獲利的日本等已開發國家一度面臨巨大考驗。

GAFA構建的分工體制,也就是所謂的「最優化的世界」的體制還擴大到了商品和現金以外的領域。那就是人才。要不斷實現技術革新,就需要從全世界網羅優秀的人才並讓他們定居下來。起到這種「吸引裝置」作用的就是薪酬制度。

GAFA每年不僅給經營高管,還給廣大員工分配自家股權的事情還不太為人所知。就是在現金收入之外的「股權薪酬」。除Facebook外,蘋果等3家企業正式開始分發股權薪酬正是在2001年左右。

顯示企業1年給員工分配已發行股份的百分比被稱為「燒錢率(Burn Rate)」。據薪酬諮詢公司Pay Governance統計,蘋果2019年的「燒錢率」為0.83%。如果按當時的總市值為100萬億日元計算,就是將價值8300億日元的自家股權分給了員工。

日本信投企業三崎資本(Misaki Capital)的社長中神康議根據Pay Governance的統計數值比較了蘋果和索尼的每人平均股權薪酬。蘋果為8300億日元,其中2%分給經營高管,98%是給員工的,金額因職位和成果而異,不過如果將總額進行簡單平均,2019年的股權薪酬每人平均約為600萬日元。

另一方面,同一年的索尼的「燒錢率」為0.26%,按同樣方式計算,股權薪酬每人平均約為6萬日元。雖然主要針對的是經營高管,不過跟蘋果一樣,也是按員工人數進行平均。

股權薪酬現在已有很多美國企業引進,而日本大型企業採用的還很少。即使引進,大多也是僅面向經營高管的股票期權(新股認購權)等。

這一差距或許很大。蘋果總市值現在達到約270萬億日元。工作時間越長的人,持有股票的價值越高,並且今後每年還會新分配股權。

據美國加利福尼亞州介紹,在包括矽谷在內的該州北部高科技區灣區工作的「科技人才」約5成是外國人。由GAFA競相推廣開來的薪酬制度的吸引人才的效果可以説是巨大的。

日本企業有能力構建超越GAFA的「最優化世界」,並乘上巨大的發展浪潮嗎?這也是日本被拋來一個接一個沉重課題的20年。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。