歐盟「數位産品護照」的衝擊

2022/06/20

中山淳史:雖然被世界經濟論壇(WEF)年會(達沃斯會議)掩蓋,並未引人注意,但象徵經濟重啟的另一項國際活動是截至6月2日在德國舉行的製造技術大型展會「漢諾威工業博覽會(HANNOVER MESSE)」。

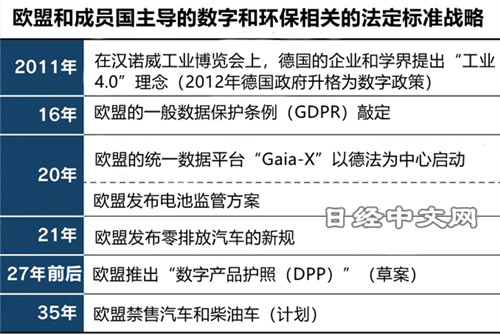

工業4.0、物聯網(IoT)、第4次工業革命……,對這些説法感到耳熟的人可能很多。這是德國企業博世和SAP在2011年的該博覽會上提出的一系列構想。德國政府將其升格為産業政策,主宰達沃斯會議的世界經濟論壇主席克勞斯·施瓦布(德國出生)也在2016年撰寫了題為《第四次工業革命》的著作。

這個構想是將全世界的企業和工廠通過網際網路連接,打造製造業和社會新未來的宏偉計劃。雖然因新冠疫情而中止和改為線上舉行,但通過電腦觀察久違的博覽會,歐洲的野心很明顯,甚至可以説是意氣昂揚。

|

筆者多次聽到「數位産品護照(DPP)」這個説法。意為給全部數位産品分配護照,據稱歐盟(EU)將於2027年引進,要求內外企業採用。

提到護照,一般指的是官方頒發的寫入人的屬性和履歷的本人證明,起源很古老,可追溯至古代的埃及和羅馬時代。而給産品發護照,21世紀的歐洲將是首開先河。

企業已經被迫收集資訊。這是因為沒有護照(與其説是小冊子,更像是二維碼)的産品將無法進入歐盟區域內。提到將對哪些企業和産品産生影響,在中國大陸組裝的美國蘋果産品、韓國製造的電視機和台灣製造的個人電腦自不必説,採用半導體和軟體的白色家電和內燃機汽車也將被列入數位産品的範圍。

從「Made by Japan」來説,豐田的「卡羅拉」和「雅力士(YARIS)」等也會包含在內。歐盟6月7日宣佈將個人電腦等的充電器限定為美國蘋果公司大部分産品未採用的「USB Type-C」的標準統一,這些行動只是開端。

為什麼現在要進行限制呢?這是因為歐盟尋求在去碳化和迴圈型經濟領域獲得領先地位。産品採用在哪個地方開採的原料?在哪製成最終産品?在這期間産品如何被運輸?合計排放多少二氧化碳?都能在護照上通過電子方式加以掌握。如果達不到歐洲的環保標準,無法獲得認證機構的背書,不管是區域內企業還是海外企業,都不會獲得銷售許可。監管在銷售後也會持續。

或許會有觀點認為這不是挺好的非關稅壁壘嗎?但熟悉國際標準化戰略的日本多摩大學研究所的客座教授市川芳明指出,由於是應對地球變暖的相關法令,即使日本向世界貿易組織(WTO)提出申訴,「或許也很難駁倒歐盟」。

雖然存在構想本身在技術上是否可行等問題,但這是「工業4.0」。將産品接入網路的資訊設備和技術大量存在,難以篡改的區塊鏈(分佈式帳本)技術、推動數據流通的區域內平臺也已確立。據稱接下來將逐步鎖定為確訂製度的細節,取得歐盟成員國同意的工作。

此外,德國還將自主推進汽車供應鏈的資訊平臺構建。看起來像是零部件的目錄網站,但在歐洲做生意的企業不管是汽車企業還是零部件廠商,都需要在平臺上開設帳戶。將在環保方面進行嚴格審查,如果不符合標準,將不允許在歐洲拓展業務。

歐洲在新冠疫情下一直推動的是「通過標準掌握主要産品的供應鏈」。按工業4.0來説,可以認為是旨在支援當初被美國企業擠壓的歐洲企業的數位化。但真正的意圖在於構建加強法定標準(dejurestandards)戰略的基礎。

如果考慮到已經擴大的去碳化和汽車電動化是以歐洲為起點的情況,環保意識較高的美國加利福尼亞州等在産品護照上效倣歐洲的可能性很高。在出口産品上受影響的中國被認為也會儘快採用。

日本企業也不得不加以應對。在現實上,即使從現在起與歐盟方式展開競爭也沒有意義。國際標準制定是日本的重要戰略,但此次推動歐盟方式納入日本要求的因素的推進方式也是方案之一。如果意識到與中國的競爭,人權和Well-being(身心的健康和幸福)或將成為例子之一。

|

更為重要的是意識的轉變。在新冠疫情以後,調查企業重視哪些因素的東亞東盟經濟研究中心的統計顯示,從列舉「數位化」的企業來看,歐洲為33%,美國為28%,而日本僅為13%(調查地區均為亞洲)。另一方面,從重視「成本削減」的比例來看,日本為70%,美歐各為52%。雖然成本的削減很重要,但如果過於重視,日本在數位技術上開闢新境地的意識有可能變得淡薄。

有關標準的戰略也體現出思維的差異。歐洲偏愛根據去碳化這一長期目標制定戰略的演繹法,而日本則偏愛從零開始積累的歸納法。雖然各有優勢,但面對重大課題的21世紀或許是演繹法的時代。關於歐洲的産品護照戰略,值得研究之處頗多。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。