中國半導體實力能用自給率衡量嗎?

2022/06/24

山田周平:作為衡量中國半導體産業實力的指標,自給率正受到關注。中國在産業振興政策中納入數值目標,其達成的程度在有關經濟安全保障的討論等之中成為大致標準。不過,由於自給的定義等不同,數值會有很大變化,這成為對中國半導體的評價明顯波動的原因之一。

美國調查公司IC Insights於5月中旬發佈預測稱,中國的IC(積體電路)産量截至2026年將相當於中國IC市場的21.2%。預測認為,到2026年中國IC産值達到582億美元,而IC市場規模為2740億美元,通過除法計算出自給率。2021年實際自給率為16.7%。

|

IC Insights表示上述數值包括外資企業旗下中國工廠的産量。指出如果限定為中芯國際積體電路製造(SMIC)等總部設在中國的企業的在華産量,2021年的自給率僅為6.6%。

IC Insights於4月上旬發佈了按企業總部所在地來匯總的2021年IC全球份額。中國大陸企業僅為4%,落後於美國(54%)、南韓(22%)、台灣(9%)、歐洲(6%)和日本(6%)。

在上述消息發佈之後,中國網際網路上出現了援引革命家孫文的遺訓的帖子,「革命仍未成功。中國晶片仍需努力」。此外,對4%這個數字之低表示感嘆的報道引人關注。

|

| 中芯國際(SMIC)在上海的總部(圖片由中芯國際提供) |

在中國,自中美高科技摩擦2018年爆發以來,首先是通信設備大型企業中興通訊(ZTE)因美國半導體禁運而面臨經營危機。同行業最大企業華為技術也因美國制裁而不得不大幅縮減智慧手機業務,半導體的自給率甚至成為一般市民感興趣的話題。

這種討論的出發點是中國政府2015年發佈的高科技産業振興政策「中國製造2025」。同年5月的關於印發《中國製造2025》的通知針對核心基礎零部件和關鍵基礎材料提出目標,表示2020年應實現40%的自主保障,2025年要達到70%。

自主保障的定義並不明確,但IC Insights似乎將這個解釋為中國IC自給率的目標,每年以英語指出與自身推算值的偏離。根據這個數字分析和討論中國半導體産業的專家和媒體很多。

另一方面,中國政府2015年10月發佈的《中國製造2025》重點領域技術路線圖指出,IC的自給率截至2015年已達41%。提出了到2020年達到49%、到2030年提高至75%的目標。

在2017年的修訂版中,表示截至2016年的自給率為33%,將目標上調為到2020年達到58%,2030年達到80%。懂中文的中國專家將這些數據視為官方的數值。

但是,這一數值與中國IC進口依然維持高水準的情況不符,存在疑問。同時,所有數值都與IC Insights的推算相去甚遠。實際情況到底如何呢?

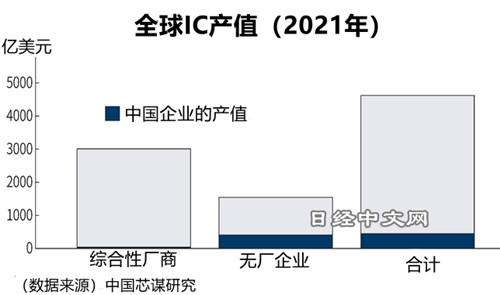

中國獨立調查公司芯謀研究的觀點或許能成為參考。該公司4月中旬發佈推算表示,中國IC企業的2021年全球份額為9.7%。表示海外調查公司在中國收集資訊的體系薄弱,認為4%明顯過低,對IC Insights表示了批評。

芯謀匯總20多名分析師的調查,按照從電路設計到晶片製造全面涉足的綜合性企業和製造委託給外部的無廠企業分析了市佔率。結論是從中國企業來看,綜合企業僅為1.3%,但通過無廠企業確保了26.5%,合計達到9.7%。

|

那麼,芯謀如何看待中國的半導體自給率呢?作為該公司創始人的首席分析師顧文軍在部落格上表示,「我孤陋寡聞,確實不知道晶片國産化的精確定義」,也就是並未計算自給率。

顧文軍在部落格上指出了半導體供應鏈遍佈全球的現實,表示「如果只有全産業鏈的國産化才是國産化,即中國設計企業用國産架構、IP和EDA來設計晶片;中國製造企業和封裝企業使用國産設備和國産材料來製造和封裝自己設計的晶片,那這個程度的國産未來相當長的時間裏也無法實現」。雖然沒有答案令人遺憾,但可以説是基於半導體産業本質的真摯態度。

中國技術實力的判定在所有領域都很困難,但半導體自給率「呈現上升態勢、但缺乏明確數值」或是最大共識。或許只能定點觀察各種統計數字和當地企業的經營動向,不斷做出判斷。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)亞洲科技總編 山田周平

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。