被輕視的3D列印蘊含三大潛力

2022/07/06

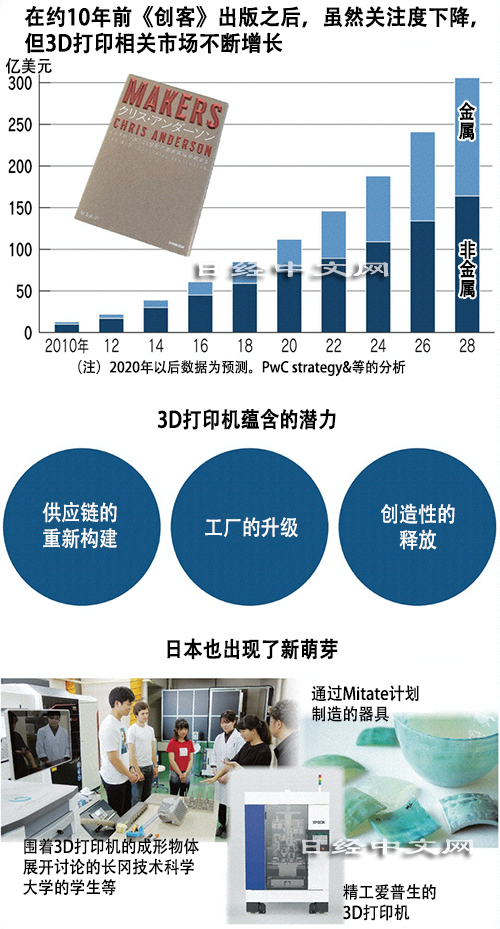

村山惠一:距美國科技期刊《連線(Wired)》前總編輯克里斯·安德森撰寫的書籍《創客(MAKERS)》出版、提出「將發生3D列印機革命」以來已過去10年。受預期先行的反作用影響,隨著「只能用於試製」、「只能用於個人娛樂」等負面聲音加強,公開場合的討論在日本迅速減少。

不過,最近技術取得進步,加上經濟和社會的局勢變化,3D列印的重要性變得愈加明顯。如果日本依然行動遲緩,將錯失各種機會。筆者認為3D列印具有三大潛力。

第一是供應鏈的重新構建。世界遭遇新冠疫情和俄羅斯進攻烏克蘭,各處的供應鏈中斷,眾多企業陷入混亂。越來越多觀點認為,作為確保零部件的手段,3D列印是強有力的選項。

|

美國拜登政權5月與5家大型企業聯合提出的「增材製造前沿 (AM Forward,AM=3D列印)」倡議就是象徵。認為要抑制通貨膨脹,需要穩固的供應鏈,政府將支援推進3D列印相關設備投資和技能教育的企業。

涉足3D列印機的美國新興企業Markforged透露,一家德國的汽車廠商利用通過3D列印生産的零部件,維持汽車生産,渡過了難關。

日本長岡技術科學大學的教授中山忠親指出「增加供應企業的所在國的多軌化將招致成本上升。需要完全不同的方法,3D列印將成為關鍵」。

以半導體繼電器這種電子零部件為例,所需的塑膠零件的供應陷入停滯,出現供不應求。「首先進行臨時零件的3D列印,在生産出繼電器之後供貨。然後在獲得正規零件的階段更換繼電器」,中山教授認為這種靈活性非常重要。

3D列印的第二個關注焦點是工廠的升級。5月,德國的寶馬(BMW)宣佈,建成了借助3D列印生産汽車的金屬零部件的自動系統。3D列印並非萬能,與傳統製造方法的共存不可或缺。但是,採用與人工智慧(AI)和感測器技術的親和性較高的3D列印將成為大膽調整生産工序整體的突破口。可以説這是給眾多製造業企業帶來啟示的案例。

並非將若干構成零件合為一體,而是如果採用3D列印,能一次性生産想要的任何形狀的零部件。只要手邊有印表機,不必過度依賴外部採購,能減少排放溫室氣體的物流。另外,或許還能維護工廠工人的權利。

「是否應維持人海戰術性質的製造?先進的企業正在思考減少(作為重體力勞動的)大量組裝作業的自動化。3D列印機將做出貢獻」,普華永道諮詢公司(PwCconsulting)的董事赤路陽太這樣呼籲。這種勞動者保護的意識在歐洲顯得突出,但或許最好認識到,這一浪潮遲早將波及全世界。

ESG(環境、社會、企業治理)的經營理念令3D列印受到關注,將不斷改變工廠的模樣。

3D列印蘊含的第3個潛力是人類創造性的釋放。Markforged的首席執行官(CEO)Shai Terem表示,應稱之為「3D列印原生代(printer native)」的新一代正不斷崛起。

美國百事旗下公司、以薯片聞名的菲多利(Frito-Lay)就是案例之一。該公司生産線上使用的夾具和工具此前從外部訂購,利用切削加工來製造,但目前已改為自主3D列印。製造所需的時間從2周縮短為1天,而成本則從550美元降至12美元。

創意提出者是熟悉3D列印的年輕工程師。已決定在美國國內的35家工廠配備3D列印機。不受先例束縛的産品製造的思維發揮了作用。

目前,3D列印機企業展開技術競爭的主戰場之一是太空産業。這是生産火箭用等形狀前所未有的零部件的智慧競賽。以後將出現「只有3D列印才能製造的産品」的市場,製造者充分發揮靈感和直覺的時代或將到來。

與歐美相比,日本行動遲緩,這種情況難以否認,但如果仔細觀察,也會發現新萌芽。

造訪位於長野縣鹽尻市的精工愛普生的事務所,會發現力爭2023年實現商用化的3D列印機正在維持試運作。能使用用於射出成型等的普通材料,尋求生産汽車和辦公設備等最終産品的零部件。豐田將應用於最終産品納入視野、已引進美國惠普(HP)的印表機,此事已在前些日子被披露。

|

| 日本精工愛普生開發的工業用3D列印機 |

日本創業支援公司quantum(位於東京港區)的mitate計劃也很有趣。該公司通過3D列印出了人與AI攜手設計的器具。外形獨特,色彩豐富。將幫助到希望創造全新産品的人,這令人感受到了擴大創造者經濟的3D列印機的潛力。

另外,長岡技術科學大學已啟動「AM人才」的培育。在學校內的實驗室,除了3D列印機之外,還擺滿掃描器和機器人等。中山教授稱「希望培養從設計到製造、品質保證都能勝任的人才」,他同時強調這是將左右日本製造業能否生存下去的嘗試。

雖然3D列印仍處於發展途中,但必須定位為邁向數位化的生産一線的核心技術。如果堅持「無法全面用於商業的小眾技術」這一認識、拒絕積極採取行動,未來註定會後悔。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 村山惠一

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。