全靠央行控制通膨?美國激進加息有陷阱

2022/10/12

大塚節雄:「面對供應制約下的通貨膨脹,中央銀行其實不應該加息,而是降息吧」,2021年春季前後,美國聯邦儲備委員會(FRB)還認為通膨是暫時的,對儘早轉向貨幣緊縮持慎重態度。當時市場上流傳著這種玩笑話。

|

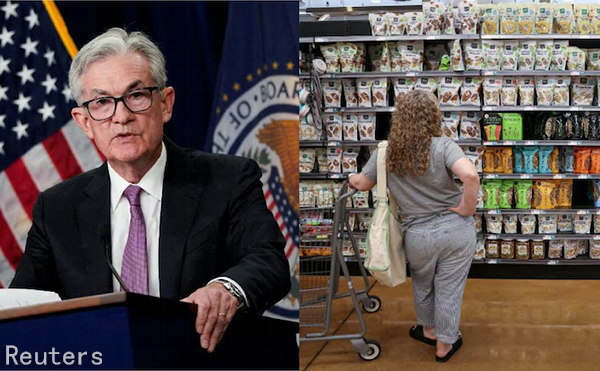

| 鮑威爾出席美國聯邦公開市場委員會會議後的記者會(照片左),消費者在美國一家超市瀏覽貨架(照片右,Reuters) |

以降息推動投資的邏輯

新冠疫情招致了供應鏈混亂,物資匱乏推高了物價。既然是這樣,增加在全球流通的貨物即可。其中的邏輯是,如果常規的加息會打擊企業的投資意願,那企業不會去建設更多工廠,貨物也不會增加。反而是通過降息促進投資,貨物會增加,有助於物價穩定。

土耳其總統埃爾多安的做法是敵視利息、面對嚴重通膨仍命令央行降息。那麼,他是否就正確呢?那不可能。通膨會加劇通膨。如果對低利率置之不理,經濟將出現混亂,企業更不會去建廠。

|

由於疫情影響,美國實施了鉅額的財政刺激,通過對家庭的補貼,創造了對貨物的強烈需求。勞動力短缺也進一步推高了工資,服務價格隨之上漲。如果出現疊加俄烏局勢影響的「複合型通膨」,本文開頭的玩笑話就不成立了。

聯合國貿發會議要求重新評估緊縮政策

但在最近,出現了非常相似的問題意識。由於急於遏制通膨,完全依靠央行的貨幣緊縮政策、一味壓抑需求是否妥當呢?

「央行依賴加息,認為這樣能在不招致蕭條的情況下拉低物價,這是非常輕率的賭博心理」,聯合國貿易和發展會議(簡稱貿發會議、UNCTAD)10月3日強烈敦促包括美聯儲在內的已開發國家央行重新評估加息路線。貿發會議認為,加息將沉重打擊發展中國家和低收入國家,導致債務危機和未來的投資不足。

如果用力過猛的加息能恢復到之前的長期停滯倒還好。全球化的逆轉將使原本低成本生産的全球供應鏈出現斷裂。爭端頻發將招致資源價格走高,爭奪資源再次引發爭端。與轉向可再生能源伴隨的「綠色通膨」也將持續下去。

要打造抵禦供應制約的強韌經濟,必須通過投資來「提升産品的供應能力」。如果經濟蕭條,投資減少,經濟停滯和高通膨同時出現的「滯漲」將頻發。一味依賴央行政策、抑制需求的做法面臨著這樣的陷阱。

貿發會議推算稱,美聯儲今年的加息將使發展中國家(不含中國)的未來收入減少3600億美元。同時列舉了若干不依賴加息的對策,比如提升生産效率、擴大推動脫碳化等的公共投資、民間支援、資源價格管制和強化投機監管等措施。

有觀點認為通膨率將高居不下

法國經濟學家雅克·阿塔利(Jacques Attali)提出了「生命的經濟」,倡導對健康、教育和數位等領域投資。他也呼籲,加息將成為投資擴大的阻礙,擔憂「將有數億人餓死,非洲各國等或將爆發革命」。

美聯儲處於艱難的立場。要扭轉惡性通膨趨勢,可能需要犧牲經濟也要緊縮的態度。另一方面,美聯儲並未完全做好毫不在意經濟混亂、將通貨膨脹率降至2%的覺悟。如果金融危機的可能性提高,其覺悟更值得懷疑。

|

| 鮑威爾(中間)在美聯儲總部舉行的民眾對話會上發言(9月,華盛頓,Kyodo) |

在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)成員中,有觀點認為通膨率將高居不下。作為2%漲幅目標的對象,個人消費支出(PCE)物價指數的漲幅預期按2023年中間值來看為2.8%,但在全部19人中,7人預測超過3%。同時,17人認為預期的上行風險巨大。

甚至有聲音表示,「應索性主動接受3%的通膨率」。白宮經濟顧問委員會前主席傑森·福爾曼(Jason Furman)在美國媒體上刊文稱,如果在2025年底之前將通膨率降至2%,現在約3%的失業率到2023~2024年將暴漲至平均6.5%左右。他期待政府的應對,「對經濟來説,穩定在3%通膨率可能比2%更為有利」。

在經濟合作與發展組織(OECD)成員國中,顯示設備投資等狀況的固定資本形成總額已經超過疫情前,但佔國內生産總值(GDP)的比率已開始下降。根據貨幣緊縮的動向,投資失速的風險並未消失。

需要保增長投資的路線圖

如果美聯儲接受3%的通膨率,嚴重蕭條扼殺投資萌芽的這一風險或將消失。不過,如果民眾認為美聯儲根據自己的需求隨意改變2%的目標,其通膨心理將動搖,反而面臨物價上漲的風險。如果美聯儲堅持不改變目標、用較長時間在2%附近實現軟著陸,或許還存在討論的餘地。

與美國政府的協調也很重要。美聯儲主席鮑威爾在6月的研討會上被問及政府對貨幣政策的依賴時表示,「只將焦點對準需求管理,但實現可持續增長的措施並不充分」,關鍵是「對人才的投資,以及投資可提高經濟潛力、生産效率更高的産品」。

如果政府在遏制通膨的名義下,去推動需求擴大,將加劇通膨。而央行超出必要的加息,未來又可能陷入嚴重經濟惡化。最終,問題歸結為政策當局能否達成共識,制定出著眼於「疫情後」經濟的宏大路線圖。全部交給央行、一味抑制需求,肯定是無法解決問題的。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)大塚節雄

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。