蘋果生産大遷移,供應鏈大分散時代?

2022/12/27

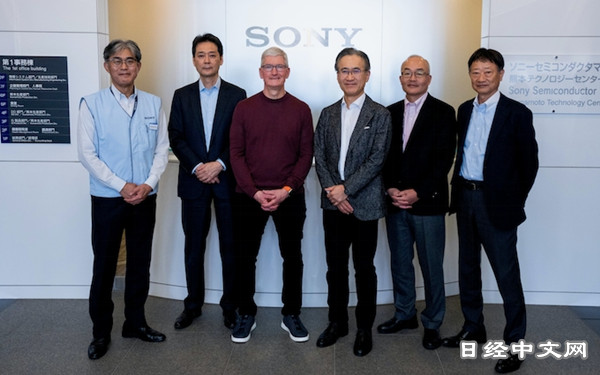

中山淳史:索尼集團會長兼社長吉田憲一郎在該公司的半導體工廠迎接了訪問日本熊本縣的美國蘋果首席執行官(CEO)提姆·庫克。這是12月13日突然傳出的一條消息。

庫克3年來的首次訪問日本可能也有其他目的,如果事後回想一下,此次訪日有可能是讓蘋果的供應鏈發生劇變的「大遷移(Great Journey)」的一個畫面。

|

| 美國蘋果首席執行官提姆·庫克(左三)和索尼集團會長兼社長吉田憲一郎(右三) |

目前,蘋果已大幅調整組裝工序集中在中國一個國家的策略,開始以驚人的勢頭推進分散化。在越南,包括試産産品在內,多家代工工廠已開始生産耳機、手錶型終端和筆記型電腦。

在印度,承擔約8成智慧手機「iPhone」代工業務的台灣鴻海精密工業在南部的欽奈(Chennai)近郊設立工廠,增加了最新機型「iPhone14」的産量。

據美國摩根大通估算,到2025年印度基地將有可能佔到iPhone總産量的25%。2021年中國産量約佔95%。

根據各國的報道,越南、墨西哥、巴西也有可能生産iPhone。為蘋果生産處理器的台積電(TSMC)將從2024年開始在美國生産尖端産品。因為這一原因,在北美和南美生産iPhone的可能性浮出水面。

「去中國化」的原因被認為是疫情和人工費高漲,但更大的原因在於中美對立。冷戰結束後,蘋果從2000年代初開始在中國的多方面支援下,構建以該國為中心的供應鏈,並由此實現增長。

但臺海發生緊急事態的擔憂增強,在這種情況下,也有美國政府提出建議的原因,蘋果開始轉換方針,重新構建供應鏈。

從事智慧手機拆解調查業務的Fomalhaut Techno Solutions(東京都千代田區)的CEO柏尾南壯預測稱:「中國製造的零部件最近幾年穩步減少,今後可能會繼續減少」。

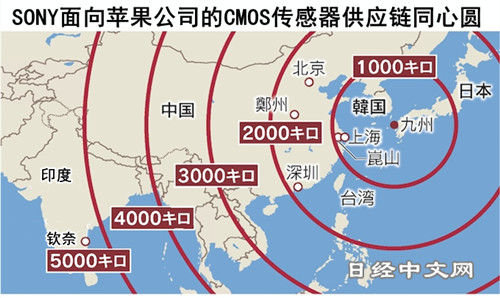

另一方面,在左右智慧手機性能的重要零部件方面,日美的比例不斷提高。iPhone14的處理器開始使用蘋果在美國開發的高性能産品(電路線寬為4奈米),Fomalhaut的調查顯示,單價也達到102美元,已上升至上一代機型「iPhone 13」時的2.3倍。攝像頭使用的圖像半導體「CMOS感測器」由索尼製造,日本的存在感增加。

可能庫克此次訪問日本也是出於這樣的背景原因。雖然智慧手機整體上性能趨於成熟,但要實現更加清晰的圖像處理,CMOS感測器還有很大的進化空間。沒有索尼,iPhone的更新換代就無從考慮。

|

今後,索尼的半導體産品將進一步環遊世界。iPhone的主要生産基地所在的河南鄭州與日本九州的直線距離為1600公里,而印度欽奈與九州的距離則是其3倍以上(5500公里)。巴西(報導稱是聖保羅州)的距離更是達到10倍以上(1萬9000公里)。

成本會隨著移動距離的變化而浮動。但這一點要看怎麼想了。完成一部iPhone本來就需要材料和零部件走完76萬公里的行程,這一距離相當於在月球和地球之間往返1次。如果台積電開始在美國製造蘋果使用的處理器,那麼總移動距離會再次發生變化。以前在東亞就能完結的供應鏈將開始變成複雜的樹形,但如果變得更加全球化的話,生産基地過度集中帶來的風險就會消除。

另一個關鍵點可能是數據。2020年以後中國禁止企業將數據帶出國外。供應鏈和生産的相關資訊目前分裂在中國和其他地區。如果産能轉移到中國以外的地區,蘋果在總部所在地美國加利福尼亞州進行綜合管理的餘地就會增加。這是探究IoT(物聯網)果實的良機。

這是20年來的首次重大轉變。製造業的重心將從「世界工廠」中國呈多極化分散。但中國這個巨大市場不會消失,全世界的智慧手機用戶也不會消失。總之,圍繞供應鏈開始尋找新的整體最優的動向已經開始。

還有一點不會變,那就是即便國家之間存在矛盾,企業也不能停止追求規模的步伐。

英國物理學家傑佛瑞·韋斯特(Geoffery West )的著作《規模》認為,哺乳類動物存在這樣的規律:「如果體型增大至兩倍,則單位時間的心率下降25%(一生總心率次數基本相同),壽命延長25%」。企業也存在類似的相關關係。當然也有一定的條件、例外和極限,但規模的維持和擴大與企業的發展和延續密切相關。

|

在第二次世界大戰中,羅氏(Roche)及雀巢(Nestle)等瑞士企業在面臨納粹德國的侵略危機之際,把公司分成了兩部分,一部分在將被接管的高風險地區,另一部分在其他地區。這當然對經營造成了重大打擊,但由於把「其他地區」的中心放在了美國,業務反而擴大到了世界各地。助推兩家企業成為跨國企業的原動力是大戰中所面臨的考驗。

蘋果的基地大遷移可能也是類似的格局。在形勢不明朗的時代,同樣可以把危機轉化為發展機遇。對大多數日本企業來説,這一點應該是一樣的。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。