美國科技巨頭陷入「中年危機」

2023/02/17

阿部哲也:「科技行業絕對不會發生泡沫」——在美國的科技行業,這一看法長期被視為常識。這是美國卡里斯瑪(Charisma,超凡領袖型)創業者彼得·泰爾(Peter Thiel)的話。但現實中的各企業目前正在面臨稱得上長期泡沫後遺症的嚴冬時代。

|

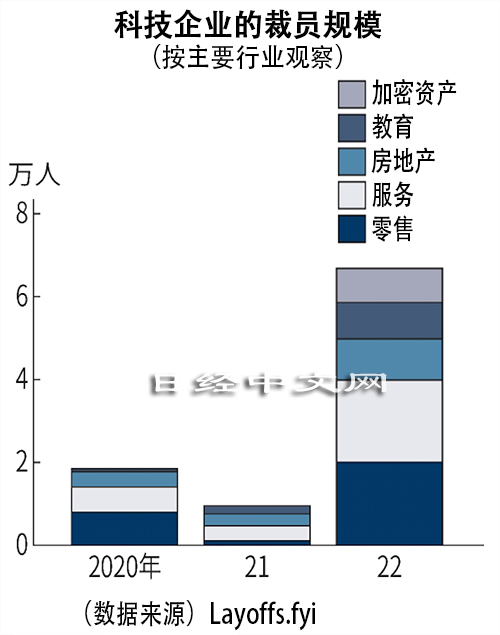

史上最大規模裁員

局面的變化體現在歷史最大規模的裁員上。谷歌(Google)、Meta(原Facebook)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)……,被稱為「GAFAM」的IT巨頭幾乎集體滑坡,進入2023年後裁員計劃也一直未停止。

拉動世界數據經濟增長、同時還是美國繁榮象徵的科技行業到底正在發生什麼?揭開出現這一現象原因的關鍵詞是「midlife crisis(中年危機)」。

「征服最具意義、最重要的山峰後,(它們)在尋找新目標上感到苦惱」(美國《大西洋月刊》(The Atlantic))

「正在受到頻繁的見異思遷、衝動的決斷及強烈後悔的困擾」(美國彭博社)

|

中年危機指的是自己意識到衰老、喪失精力的精神狀態。因為已走過人生道路的折返點,對生活方式感到動搖。在美國,去年年底以後將各科技企業比作困惑的中年,對此加以論評的聲音增加。

「新冠迴旋鏢」産生影響

從短期來看,認為目前的接連裁員單純源自惡劣環境疊加這一解釋很多。

「為了與過去2年的迅猛增長相稱,做出了與如今面臨的現實完全不同的判斷」,正如裁員1萬2000人的谷歌首席執行官(CEO)桑德爾·皮查伊(Sundar Pichai)解釋的那樣,尤其是「新冠迴旋鏢」將困擾各企業。新冠疫情推動遠端辦公普及,各企業押注自身服務的利用增加,競相啟動了大量招聘。但相關特需成為過去。

|

| 谷歌的CEO皮查伊針對大規模裁員解釋稱,原因是押注新冠特需的業務迅速擴大(照片為2022年10月,東京) |

與此同時,迅速的加息拉開序幕,新業務不可或缺的Easy money(容易錢)也被切斷。業績增長放緩,股東的失望不斷累積。經營者們對長期增長也喪失了原來的從容和自如。為了支撐股價,他們不得不通過人工費等的成本削減來渡過難關。

三大「地殼變動」

問題在於為什麼這些負面連鎖效應一下子擴大至整個行業。背後是無法僅以新冠疫情和通貨膨脹輕描淡寫的結構性變化以及衝擊各企業的中年危機。

圍繞美國科技行業,尤其是科技巨頭,三大地殼變動正在從根本上動搖它們的基礎。

|

| 以運營Facebook的Meta為代表,科技巨頭正在受到巨大的結構性變化困擾(REUTERS) |

第1是市場的成熟。谷歌壟斷全球搜索的9成,在各國普及的蘋果終端超過20億部。Meta的Facebook每月有30億人使用,僅亞馬遜就承擔作為消費大國的美國的電子商務的4成。

各企業都已經變得過於巨大,彼此蠶食對方業務領域的同類相食(cannibalism)也日趨嚴重。無法再像能瞄準藍海市場(未開拓市場)的過去那樣行動。

另外,內在的危機、巨大化帶來的文化嬗變也在加強。

「不會成為傳統型企業」,谷歌聯合創始人拉里·佩奇曾如此表示,由此起步的谷歌目前包括兄弟企業在內,雇用了19萬的員工。

猶如娛樂場所的辦公室裏設有免費的自助餐廳,醫療保險等福利待遇也很優厚。憑藉全新的職場環境而風靡一時,但現在甚至關於午餐的牛肉都面臨異議。在人工智慧(AI)和無人機領域因與美國國防部走近,招致了大規模的反對運動。應對多樣化的行動和責任增加。

隨著科技行業提升存在感,各企業與各國政府的關係也變得微妙。

|

| 面對谷歌,美國司法部部長梅里克·加蘭(Merrick Garland)激烈批評稱「在15年裏一直展開反競爭性行為」(REUTERS) |

第三股逆風正是全球的監管網。不僅限於在一系列科技行業監管方面帶頭的歐洲。美國司法部也終於針對谷歌的網路廣告業務提起訴訟,要求其拆分。即便各主要企業展開創出歷史最昂貴的遊説活動,狀況也未改變。

眼下各企業的服務正對各國的政治和社會造成影響。彰顯矽谷風格、自由奔放地開展業務的時期已經一去不復返。

日趨短命的美國主要企業

美國諮詢公司Innosight的數據顯示,構成標普(S&P)500指數的500家主要企業日趨短命化。1970年代後半期的「平均壽命」為30~35年,但今後十年將縮短至15~20年。

Meta19歲、谷歌24歲、亞馬遜28歲、蘋果46歲、微軟47歲……在主角更替劇烈的美國經濟中,各企業均已不再年輕。相反,正在邁向即使被認為已過全盛期也不足為怪的局面。

各科技企業推進了基於智慧手機和APP的新資訊革命,廣告、娛樂和金融等所有領域都被改變。也正因為此前取得的成就巨大,所以遲遲找不到接下來挑戰的山峰。

|

| 亞馬遜創始人貝佐斯(左起第2人)轉向太空開發業務(REUTERS) |

科技巨頭面臨的困惑還能從知名企業家相繼轉型上窺見一斑。

亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯為了推進太空開發而辭去CEO職務,而將Meta變為網路廣告巨人的謝莉·桑德伯格也已引退。已攀登完高聳而險峻的山峰的經營首腦等人相繼離開各科技企業。這種趨勢與行業整體處於迷茫之中不無關係。

消失的「登月計劃」

令人擔憂的是本應肩負未來的登月計劃(moonshot)項目也相繼消失。例如亞馬遜2022年秋季大幅縮小內部的秘密研究所,取消了能源和環境相關的一部分計劃。

「如果科技企業失去夢想和野心,還將剩下什麼?」。據説,在谷歌的紐約基地工作的前員工為了拯救患疾病的家人,跳槽到了醫療保健相關的新興企業。離開老去的科技巨頭的人才能否在各地撒下新的種子?不僅是美國,這還關係到世界經濟的「未來」。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)美洲總局編輯委員 阿部哲也

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。