從「歷史性黃金買入」看形勢變化

2023/03/02

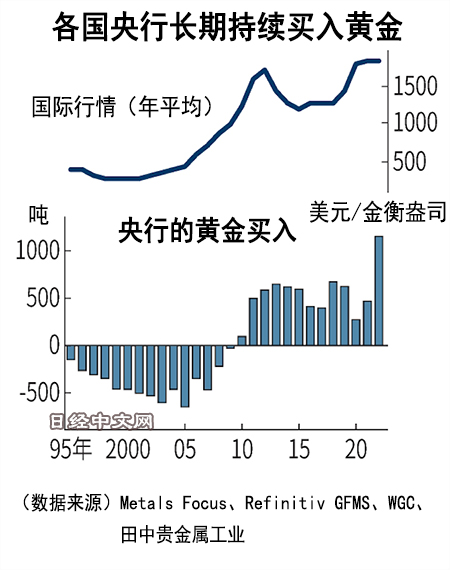

志田富雄:資金仍在持續流入黃金市場。2022年中央銀行增加黃金儲備的數量達到約1136噸,創出歷史新高。歐美個人的金條和金幣等現貨投資也維持在2008年金融危機以來的高水準。與黃金期貨和交易所交易基金(ETF)不同,這種買入並非暫時性的。為何如今選擇黃金呢?

各國央行的黃金買入持續了10年以上。調查機構世界黃金協會(WGC,總部位於倫敦)的數據顯示,凈購買量自黃金的國際行情創出歷史最高價的2011年前後起增加,維持在400~600噸的水準。

|

在新冠疫情下的2020年,各國央行也凈買入了255噸。黃金的年生産量最近約為3600噸,可見央行每年買入了1成以上。央行在如此漫長的期間裏持續買入黃金,可以追溯至第二次世界大戰後(世界黃金協會具有記錄的1950年至1965年)。

世界黃金協會在1月31日發佈的報告中列出1950~1969年的賣出和購買數據,隨後進行了訂正。結果2022年的購買量並非「1967年的1404噸以來新高」,而是在1950年以後創出壓倒性的歷史新高。

在作為買家的央行之中,主角是俄羅斯、中國和印度,最近土耳其和中東各國也日趨突出。世界黃金協會委託英國Metals Focus公司進行統計調查,從2022年的大量買入來看,似乎還存在名字並未公開的央行。

|

| 黃金 |

為何央行持續買入黃金呢?世界黃金協會認為在雷曼危機以後,黃金的實際表現讓央行認識到其是抵禦危機的資産。隨著地緣政治風險和通貨膨脹威脅加強,央行加強買入。

對於中國、俄羅斯和中東各國來説,「與美國對立」也成為把持有的資産從美元轉向黃金的動機。中國人民銀行(央行)2月宣佈,截至1月底的黃金持有量增至約2025噸。中國連續3個月公佈對黃金的資産轉移,顯示出對美國和美元的支配地位的牽制。

作為回歸黃金的背景,日本東京海上資産管理的平山賢一列舉了2個變化。首先是人員、貨物和資金的全球脫鉤加劇。在資金領域,以中國的人民幣跨境支付系統(CIPS)為中心,與環球銀行金融電信協會(SWIFT)保持距離的結算圈正在崛起。在這個過程中(支撐信用的)黃金這一實物資産得到重估。

俄羅斯(約2299噸,世界第5位)、中國(第6位)和印度(787噸,第9位)的官方黃金持有量合計超過5000噸,世界最多的美國為8133噸。黃金市場的勢力均衡正在發生變化。

|

另一個變化是遏制通貨膨脹成為各國的主要目標,債券和股票的走勢從負相關變為正相關。此前在股價暴跌等危機時,當局會放鬆貨幣政策,推高債券行情的預期加強。但是,如果抑制通貨膨脹成為重點,就不再像以往那樣。「作為追求分散效果的替代投資的代表,黃金的受關注度提高」(平山賢一)。

個人投資者本能地察覺到變化。觀察歐美的金條和金幣等現貨投資的走勢,2008年增至逾300噸,2022年突破400噸。即使面臨利率上升和美元升值等逆風,買黃金的潮流仍未改變。

不知道通貨膨脹的威脅在多大程度上持續。不過,不僅是脫碳化,極端天氣、地緣政治風險和供應鏈調整等問題均無法輕易解決。從事貴金屬市場分析的日本Morita & Associates的森田隆大指出,「與機構投資者不同,個人採取的對策有限,正在湧向現貨黃金投資」。回顧歷史,個人的嗅覺準確的情況很多。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 志田富雄

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。