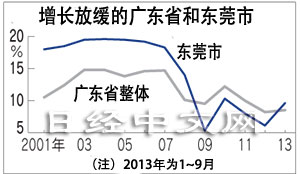

從東莞看中國的産業結構轉換

2013/12/16

廣東是支撐 「世界工廠」中國經濟發展的頂樑柱。但由於租金上漲、製造一線人手不足以及應對環境污染問題,目前中國「世界工廠」的地位出現動搖,另一方面,越南等其他亞洲國家作為強有力的競爭對手正在崛起。12月10日~12日在北京召開的決定經濟基本方針的中央經濟工作會議上,轉變産業結構成為重要議題。位於産業結構轉變最前沿的工業城市東莞的現狀又是怎麼樣?

「已經不在這裡生産産品了」,為優衣庫和H&M等全球知名服裝品牌提供OEM(貼牌生産)的晶苑集團這樣表示。該公司執行董事黃星華決定停止在90年代進駐的主力工廠東莞工廠生産附加值低的內衣和保羅衫,表示已經將生産轉移到越南等成本低的工廠。

1970年在香港成立的該公司一直在尋找人工費等成本低廉的生産基地。和其他眾多香港企業一樣,廣東省在很長一段時間內曾是支撐其發展的源泉,不過目前狀況正在發生改變。如今該公司向越南、孟加拉國和斯里蘭卡轉移生産基地,在華生産比例約為60%。黃星華表示今後7~8年60%的生産將在中國以外國家進行,在華生産比例將降至40%,屆時中國將不再是生産中心。

其原因不僅僅在於人工費上漲。黃星華稱年輕人不願意進工廠。為了留住員工,為服裝縫製工廠安裝了空調。同時還準備了員工專用大巴,方便員工前往東莞市中心。此外管理層還積極融入到員工中去,和員工一起跳「江南Style」,製作音樂視頻等。

當地政府為了實現經濟結構的多樣化,正致力於吸引和培育最先進的高科技産業。在2010年獲國務院授牌的「東莞松山湖高新技術産業開發區」,中國社會科學院的雲計算研發中心於前年落成。此外還建設了專門面向IT實力卓越的台灣和以色列企業的工業園。

東莞市委副書記姚康11月下旬接受外國記者採訪時表示,將強化市內企業的研發功能,扶持東莞企業實現高附加值化和提高競爭力。

姚康同時強調65%的傳統型「來料加工(産品用於出口、無需繳納材料進口關稅)」型企業在雷曼危機之後仍繼續開展生産。但其餘約3分之1的企業怎麼樣了?實際上面臨困境的企業似乎不在少數。

「可能無法繼續在這裡進行生産」,在東莞市中心附近生産鞋和帽子的工廠負責人這樣説。除了與斯里蘭卡等地的人工費競爭之外,最大出口對象地歐洲的需求也持續下滑。

08年之前該公司擁有2千左右工人,而目前卻僅剩30人。這位負責人表示「月薪少於2500元便雇不到人,比不過競爭對手」。該公司將閒置的工廠場地租給其他的金屬模具生廠商。在這家工廠附近的牆壁上到處都貼著「出租廠房」的廣告。

廣東省省委書記胡春華11月下旬與訪問廣州的英國BP石油公司等海外知名企業經營者舉行了會談,強調結構改革離不開「創新」。

「創新」將打開産業高度化的大門,不過關鍵在於是否允許自由創造和資本流動,建立讓創業家精神得以充分發揮的環境。作為領跑者的廣東省向産業高度化的摸索,顯示出中國經濟要實現結構改革並非易事。

(川瀨憲司 香港、桑原健 廣州)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

「已經不在這裡生産産品了」,為優衣庫和H&M等全球知名服裝品牌提供OEM(貼牌生産)的晶苑集團這樣表示。該公司執行董事黃星華決定停止在90年代進駐的主力工廠東莞工廠生産附加值低的內衣和保羅衫,表示已經將生産轉移到越南等成本低的工廠。

1970年在香港成立的該公司一直在尋找人工費等成本低廉的生産基地。和其他眾多香港企業一樣,廣東省在很長一段時間內曾是支撐其發展的源泉,不過目前狀況正在發生改變。如今該公司向越南、孟加拉國和斯里蘭卡轉移生産基地,在華生産比例約為60%。黃星華表示今後7~8年60%的生産將在中國以外國家進行,在華生産比例將降至40%,屆時中國將不再是生産中心。

|

| 晶苑集團為服裝縫製工廠安裝了空調 |

當地政府為了實現經濟結構的多樣化,正致力於吸引和培育最先進的高科技産業。在2010年獲國務院授牌的「東莞松山湖高新技術産業開發區」,中國社會科學院的雲計算研發中心於前年落成。此外還建設了專門面向IT實力卓越的台灣和以色列企業的工業園。

東莞市委副書記姚康11月下旬接受外國記者採訪時表示,將強化市內企業的研發功能,扶持東莞企業實現高附加值化和提高競爭力。

姚康同時強調65%的傳統型「來料加工(産品用於出口、無需繳納材料進口關稅)」型企業在雷曼危機之後仍繼續開展生産。但其餘約3分之1的企業怎麼樣了?實際上面臨困境的企業似乎不在少數。

|

08年之前該公司擁有2千左右工人,而目前卻僅剩30人。這位負責人表示「月薪少於2500元便雇不到人,比不過競爭對手」。該公司將閒置的工廠場地租給其他的金屬模具生廠商。在這家工廠附近的牆壁上到處都貼著「出租廠房」的廣告。

廣東省省委書記胡春華11月下旬與訪問廣州的英國BP石油公司等海外知名企業經營者舉行了會談,強調結構改革離不開「創新」。

「創新」將打開産業高度化的大門,不過關鍵在於是否允許自由創造和資本流動,建立讓創業家精神得以充分發揮的環境。作為領跑者的廣東省向産業高度化的摸索,顯示出中國經濟要實現結構改革並非易事。

(川瀨憲司 香港、桑原健 廣州)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。