演播室by明子(158)20年後消失的工作和剩下的工作有哪些?

2017/05/08

日經中文網特約撰稿人 青樹明子:在日本,就在目前,明年2018年春季從大學畢業的學生們的求職活動基本上已迎來高潮。據説,今年似乎是「賣方市場」,好像很多學生已經獲得多家公司的錄用。

中國大學生的求職活動也充滿辛勞,但在日本,選擇的公司將決定今後的人生,因此學生們也都很拼命。雖然此前屬於日本社會根本的「終身雇用制(正式錄用直到退休始終在同一企業供職)」一直在衰落,但仍然可以説,公司的選擇仍是「決定託付一生的公司」。

|

那麼,日本的年輕人們希望就職於什麼樣的公司呢?每年都有求職畢業生追捧的熱門企業排行榜發佈,觀察今年的排行榜發現,前5名有3家超大型銀行和2家航空巨頭入榜。而第6位以下包括全球知名度較高的大企業。

就算是 「賣方市場」,在追求熱門企業之際,或許仍不得不説競爭非常激烈。與打算創業的情況很多的中國學生相比,日本的年輕人仍然以「進入大企業」為主流。

但是,在這裡必須思考的問題是,即使現在是大企業,今後能否始終是大企業。即使是現在表現強勁的企業,10年後乃至20年後也未必保持強勁。30年前的熱門企業有些如今已經難以進入排行榜,因此有必要冷靜作出判斷。

近年來,在全球範圍成為話題的是,最近10年、20年「增加的工作」和「減少的工作」包括哪些。

據日本一家媒體的報道(2015年 4月),最近15年增加的職業的第一名是護理老年人的職員(根據2010年的人口普查統計)。從事護理老人的職員在最近15年裏增加了約100萬人,但勞動力短缺的情況仍然嚴重。在老齡化導致老年人市場快速增長這一點上,日本和中國如出一轍。護士、到府護理從業者、看護助手等的招聘正在增加,這種情況似乎將持續一段時間。此外,在日本在世界範圍內擁有優勢的汽車、食品相關領域,最近10年裏就業人數呈現增加態勢。

提到減少的工作,包括農業相關、會計事務工作、零售店經營、以及公司高管等。由於農産品的進口增加和生産效率的提高,從業人員出現減少,同時在會計事務從事者減少的背後,似乎還存在會計軟體的普及等科技的發展。

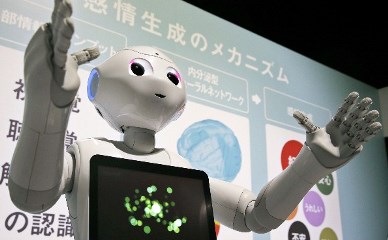

如果思考不斷減少的工作有哪些,電腦能否代替將成為關鍵。英國牛津大學副教授麥克·奧斯本(Michael A. Osborne)2013年發表論文稱,「隨著人工智慧的發展,10年後人類的工作將消失」,在世界範圍受到關注,中國的各位讀者也有所耳聞吧。奧斯本副教授根據各職種的勞動相關數據進行估算後發現,醫生和小學教師工作將得以保留,但電話推銷和計程車駕駛員等將被人工智慧所代替。

|

在此之後,日本經濟新聞社旗下的生活資訊網站NIKKEI STYLE分析了日本2025年的就業環境。據分析,到2025年,日本的勞動狀況大體來説呈現以下局面。(NIKKEI STYLE採訪了研究機構瑞可利職業研究所(Recruit Works Institute))

1.步入嚴重老齡化社會、人才不足更加顯著

在嚴重老齡化社會,不僅15~65歲的適齡勞動人口減少,而且護理老人工作的離職者也將不斷增加。

2.機械開始代替人類

「即使沒有發展到人工智慧的程度,機械化也將穩步推進。以服務業為中心,如果不從事非人類不可的工作、或成為具備他人缺少的技能的「高端」人才,情況或將很嚴峻」

3.在醫療和福利行業一線,勞動環境或將改善

在勞動力短缺日趨嚴重的醫療和福利行業,人工智慧的代替無法推進。或將想方設法創造易於工作的環境,例如為了獲得人才而提高收入。

同時NIKKEI STYLE根據美國勞工部的數據,估算了702個職種是否將被人工智慧所替代。

〇可能被人工智慧所替代的職種有

財務人員

電話接線員

房地産仲介業者

律師事務所的事務人員和秘書

醫療事務人員

銀行窗口人員

收銀員

保險推銷員

模特

……等等

〇將剩下的工作

小學教師

心理諮詢師

人事經理

外科醫生、內科醫生、牙醫

護士

經營者

神職人員

文化機構研究人員

……等等

據野村綜合研究所的推測顯示,日本職業的49%有可能在10~20年後被機械和機器人所代替。

職業選擇是人生中最大的決斷。需要具備看透時代的眼光,同時,能在多大程度上擺脫固有觀念也將受到考驗。20年後消失的工作和剩下的工作有哪些?思考這個問題,或許成為在生活中未雨綢繆的第一步。

|

青樹明子 簡歷

畢業於日本早稻田大學第一文學部。亞太研究科碩士。1998年至2001年,擔任中國國際廣播電台日語節目主持人。2005年至2013年,先後擔任廣東電臺《東京流行音樂》,北京人民廣播電臺《東京音樂廣場》,《日語加油站》節目製作人,負責人及主持人。現在擔任日中友好會館理事。出版著作《小皇帝時代的中國》,《在北京開啟新一輪的學生生活》,《請幫我起個日本名字》,《日中商務貿易摩擦》,《中國人的頭腦之中》,《中國人的錢包之內》等。譯著《蝸居》等。

本文僅代表個人觀點,不代表日本經濟新聞(中文版:日經中文網)觀點。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。