誰為孫中山與日本妻子代寫和翻譯情書

2018/08/31

日經中文網特約撰稿人 張石:孫中山有一段日本情緣,現在已經廣為人知,也就是孫中山在日本流亡時期,與日本少女大月薰的一段婚姻。1902(明治35年)年的秋天,孫文自己登到府來求婚,得到了大月薰父母大月素堂(金次)夫婦的同意,並與孫中山結為「內緣婚」(實質性婚姻,沒有進行婚姻登記並舉行婚禮)。1903年(明治36年),孫中山奔走於國外,大月薰曾接到過他從美國內地、夏威夷及法屬殖民地安南的河內的來信,而大月薰一家不會漢語和英語,孫中山給大月薰的情書由誰來翻譯的呢?而大月薰給孫中山回信又是由誰來代寫的呢?這個問題一直是一個沒有人研究過的歷史的懸案。

孫中山與大月薰的姻緣在戰後逐漸公開

據大月薰回憶,1905(明治38年)8月初,孫中山再次來日,大月薰懷孕,但這以後孫中山又銷聲匿跡,而在1906年(明治39年)5月12日,大月薰生一女,名為富美子。大月薰在多年聯繫不上孫中山以及失去經濟支助的困境下,只能將5歲的富美子寄養在橫濱保士谷區做酒業生意的宮川梅吉家當養女,並迫於生計賣掉孫文送給她的訂婚戒指。隨後又經人勸説,嫁給靜岡銀行副行長三輪五郎之弟三輪秀司,生有一女。後因大月薰藏有孫中山書信被發現而離婚,之後,大月薰嫁到足利市的東光寺,與該寺院住持實方元心結婚,生育兒子實方元信和女兒壽子。

|

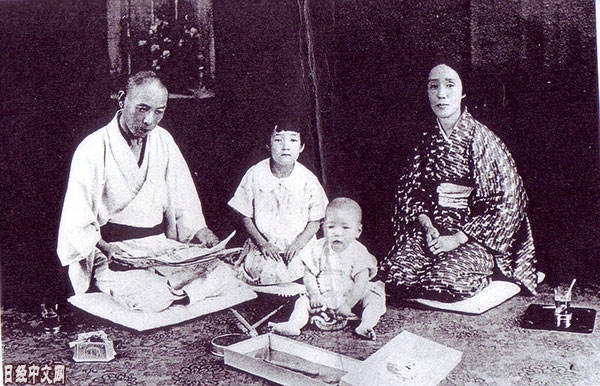

| 12歲的大月薰。宮川東一提供。 |

由於二戰時中日是敵對國家,所以大月薰的父親一直隱瞞大月薰與孫中山這段的姻緣,但是戰後,孫中山的女兒宮川富美子和外孫宮川東一、宮川弘等漸漸知道了這件事情。

宮川東一先生曾對筆者説過:在我從北海道大學法學系畢業以前(1951年3月),我對母親的身世幾乎一無所知。不用説我,就是我母親也一點兒都不知道。在我上中學的時候,母親好像對我説過,自己真正的母親,既不是養母宮川金(戶籍謄本上寫的是片假名),也不是戶籍上的母親大月金,而是遠在?木縣居住的廟裏的和尚的夫人,但是對於父親是誰,母親完全不知道。

|

第二次世界大戰結束數年後,在橫濱的神奈川區居住的熟人本田(據筆者考證,應為「本多」-筆者注)六三郎告訴我們:實際上我母親的父親是中國革命之父孫文先生,母親現在嫁到?木縣的足利市,原名叫大月薰。

本田家(應為本多-筆者注)在橫濱市神奈川區經營醬油批發,和我母親的生母家大月家相識(應該是親戚,大月素堂本姓本多,因其姐姐無後,過繼到姐姐家做養子,姐夫姓本多—筆者注)。母親到宮川家做養女,就是本田家斡旋的。他們還介紹我們去見溫炳臣(支援孫中山的橫濱華僑),這樣我母親就知道了自己的父親和母親的事情。

而宮川東一的弟弟宮川弘曾對筆者説:本多沒有對母親説過她父親是誰,只是告訴了她母親是大月薰。戰後,是大月素堂親自來我們家告訴了母親有關她父親的事情。母親知道了自己的身世之後很高興,經常讓哥哥去東光寺。

宮川東一先生曾對筆者説過:我和大月薰與實方元心所生的兒子實方元信年齡相倣,我們通過接觸,很和得來,雖然按照輩分我要叫他舅舅,但是我們處得和朋友一樣,後來是他提供了孫文與大月薰及我母親的資訊,並整理成資料。

實方元信的信

在1956年秋天,實方元信曾給宮川東寫過一封信,談到了他從母親大月薰那裏聽來的往事,其中詳細記載了孫中山與大月薰的結婚過程等。信中寫道:

「宮川東一先生及家人:

謝謝您前幾天對我的招待。我馬上和母親説起了這件事。雖然我反覆勸説,但是母親説:雖然對不起大家,但是由於種種原因,我還是不能去東京,這是不得已的。如果您也能站在我母親的立場上來考慮問題,我相信您是能夠理解的。

|

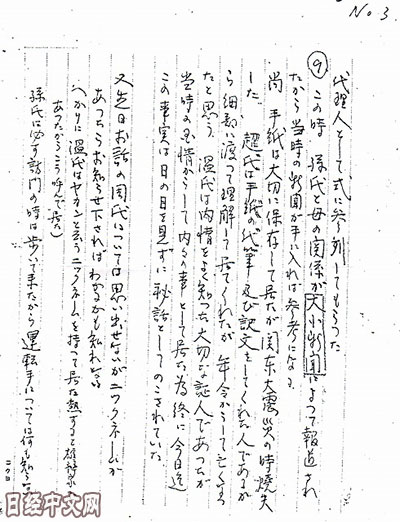

| 從右到左分別為:大月薰、實方元信、實方壽子、實方元心。宮川弘提供 |

母親流著淚,講述了那留在心靈中的遠久的傷痛。我把這些內容記錄下來,希望您也能懷著理解的心情讀這封信。由於這不幸的事實,一直到36歲,母親一直過著痛苦的生活,最後雖然和一名無名的宗教家結婚,但是心中的鬱悶終究難解。順便説一句,母親為了文子(宮川富美子)獻出了自己的全部財産,而且還不停地打工寄錢,但是仍是難以湊齊養育費。聽説連同孫(中山)氏送給她的戒指也送給女兒的養父家。這一點請您能十分給予理解。

以下是我記錄的母親談話。

1、明治三十一年(1898)秋(母親十二歲)(1),母親與其父(大月素堂)的熟人溫炳臣氏去孫氏家玩,這成了母親不幸命運的開端。這時,橫濱的長者町失火,住宅被燒燬,母親的一家搬到了山下町水町的石造房子裏(二層樓),上面住的是母親一家,下面是孫氏的家。

2、這一年,其父由於買賣關係,搬進了永興隆出租的房子裏,在這間房子的二樓,住著一個沒有指頭的人(母親記得有人説這個人是革命家,後來在中國被暗殺)。

3、這以後搬到了前田橋大街。那時溫炳臣常常到母親家來,中山先生(孫氏)也偶爾來訪。大家稱孫氏為「先生」。

4、明治三十四年(母親十五歲),溫炳臣來為孫氏求婚,希望母親和孫氏結婚。母親的父母以母親還沒有長成為一個成熟的女人為由拒絕。

5、明治三十五年十月,孫氏自己直接登門求婚,於是雙方定立了婚約,並結為「內緣婚」(沒有進行婚姻登記和舉行婚禮的實質性婚姻)。當時母親正在橫濱女子高中唸書,但是並沒有和孫氏住在一起,仍然在自己的父母家居住,和孫氏是並沒有同住。

6、明治三十六年春,母親十七歲的時候,按照孫氏的希望,轉到共立英和女子學校學習。這以後,孫氏經常去向不明。在美國、夏威夷、和法國殖民地印度支那的河內來過幾次信,但是匯款中斷。

7、明治三十八年八月初旬(母親十九歲)時孫氏來日,母親懷上文子(當時起名文子),孫氏在該月再次銷聲匿跡于國外,從此母親再也沒見到過他。因為孫氏總是這樣去向不明,歲月流逝讓人不知所措,根據永興隆的超氏的忠告和母親的父親的意見,母親與靜岡銀行行長三輪新五郎的末弟三輪秀司結婚。

8、革命成功後,孫氏來日,通過溫炳臣給予母親再會的機會。因為母親有病,沒有參加孫氏的歡迎會,請熟人酒詰氏(帝國劇院支店長)代理列席了歡迎會。

9、關於母親和孫氏的關係,當時的大小報紙都給予了報道。如果能找到當時的報紙,請找來參考。

雖然母親精心保存孫文的信件,但是在關東大地震時都被燒掉。永興隆的超氏為母親代筆寫回信並翻譯孫氏的來信,他是知道一切細節的人,但是從年齡上來看,恐怕已不在世上。溫炳臣也是知道詳細情況的人,由於當時的國情,他一直將此事作為秘密而不洩露,以致一直到今天仍作為秘聞而不見諸於世。」

|

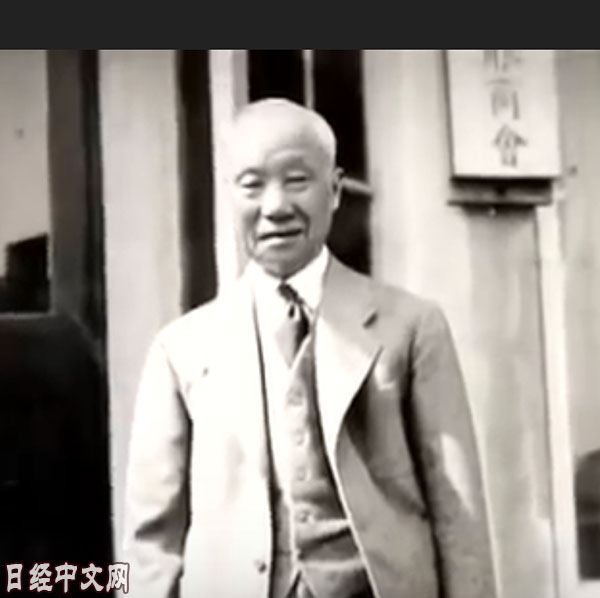

| 實方元信寫給東川宮一得信的原稿。宮川東一提供 |

「永興隆的超氏」究竟是誰?

實方元信在信中説:「雖然母親精心保存孫文的信件,但是在關東大地震時都被燒掉。永興隆的超氏為母親代筆寫回信並翻譯孫氏的來信,他是知道一切細節的人」,而「永興隆的超氏」究竟是誰呢?

「永興隆」是戰前的橫濱的洋服裁縫店的名字。

日本的洋服裁縫業是中國人興起的。

開港以後,很多中國人從上海到橫濱來,而裁縫是具有代表性的職業,包括男裝裁縫和女裝裁縫。

到日本來的中國人裁縫,大部分是寧波出身,寧波離上海陸路約400公里,是一座港灣城市,也是開港城市之一。寧波人把洋服裁縫業者稱為「紅幫」,因為是為「紅毛人」--洋人做衣服的業者集團,而將傳統的中國服裝裁縫業者稱為「本幫」。

寧波當時是浙江省的繁華城市,服飾業也非常繁盛。鴉片戰爭以後,與上海一起對外開港並設立租界,外國人開始居住。於是那裏洋服裁縫業「紅」也應運而生,因為技術很高,寧波的洋服裁縫也活躍在上海。

而日本開港後,雖然有許多外國人來橫濱生活,但是當時的日本人並沒有掌握製作洋服的技術,這種需求促使中國洋服裁縫來到日本。

據説最早來日本的是浙江寧波鄞縣青年裁縫張尚義,他是在清嘉慶年間來日本的,憑藉這一手藝和低廉的價格,在橫濱開拓出一片新天地。張尚義獲得成功後,追隨張尚義到達日本的不少鄞縣和奉化人都掌握了西服的縫製技術,並在上海形成了一個依靠縫製西裝謀生的裁縫群體,日後稱為「紅幫裁縫」。

從日本開港到明治時代,在橫濱及東京的張氏家族的洋服裁縫店逐漸興隆,有同義昌(張有松經營,1861年創業)、永興昌(張有保經營,1905年創業)、公興昌(張有福經營, 1910創業)、東昌號(張方標經營,1912年創業)、興昌號(張廣福經營,1881年創業)、永興隆(張有憲經營, 1897年創業)等,張家的洋服裁縫手藝一直傳承至今。他們絕大多數是浙江鄞縣張家漕人。張家漕是一個小村,20 幾戶人家,據説只有二三戶沒去(日本),其餘都到日本去了。

據經營永興隆的張有憲的曾外孫孫明峰先生告訴筆者,他們祖上的洋服裁縫業最早由張有松在橫濱山下町16番地開店,店名是「同義昌」。而張有憲經營的永興隆于1897年在橫濱山下町189番地開業,英文名為「Har Shing」。張有憲生於1874年,逝世於1944年。據孫明峰先生介紹,張有憲的長子沒有繼承張有憲的永興隆,而是當了醫生,但是按照當時的傳統來説,店舖應該有長子繼承,因此現在已經找不到永興隆在關東大地震以後還存在的消息,而張有憲的次子張方廣繼承了同族張有福的洋服裁縫店公興昌(TOMSUNG商會)。戰前,在橫濱山下町一帶,有張氏家族的洋服裁縫20多家,而在1945年的橫濱大空襲中,這些洋服裁縫店幾乎都被燒燬,也有許多店改行為中華料理。戰後,張方廣於1954年回到了創業地山下町重新開店,同時也在東京丸之內的Palace Hotel Tokyo開店, 其子張肇揚繼承父業,18歲入店學徒,後成為公興昌第三代店主。三代人精湛的手工縫製技術和精工細作的男女洋服,受到高度的評價,許多藝術界名人與政治家的服裝都出自他們之手。張肇揚於2015年逝世,張家洋服裁縫事業從此結束。

|

| 張有憲。張有憲後人提供。 |

如果從以上的史料來看,永興隆的「超氏」應該作為「張氏」,「超」的日語發音和「張」一樣,可能大月薰經常聽父親説起「超氏」這個發音,但是並沒有確認或清楚地記住其漢字。

而在中國姓「超」的人非常少。「超」原來是少數民族的姓,在中國大陸的姓的排列次序上在2000位以外。在台灣則為1215位,主要分佈在四川省藏族、羌族自治區、甘孜藏族自治區、河北省承德市等。(2)筆者還沒遇到過姓「超」的人,也沒有聽説過。

因此,「超氏」是永興隆張有憲的可能性非常大,大月薰的父親大月素堂(金次)做過絲綢、布料等買賣,與做洋服裁縫的張氏家族有買賣上的往來十分有可能。

孫明峰先生説:「因為洋服裁縫店的客人有許多是外國人,因此張有憲的英語應該很好。」因此,不論孫中山給大月薰的情書是用英文抑或是漢文,他應該都是能夠翻譯或口譯的。張有憲生於1874年,1903年孫中山與大月薰通信時29歲,孫中山生於1866年,和張有憲的年齡相差不太多,位於山下町189番地的永興隆與當時大月薰家和孫文住過的121番地的溫炳臣宅邸只隔兩條街,因此張有憲有可能不僅認識大月素堂和大月薰,可能也認識孫中山。

大月薰生於1887年,應為虛歲。

見《百度百科》,「超姓」詞條。

本文僅代表筆者個人觀點。

|

| 張石 |

張石 簡歷:1985年,中國東北師範大學外國語言文學系研究所畢業,獲碩士學位。1988年到1992年,中國社會科學院日本研究所助理研究員,1994年到1996年,東京大學教養系客座研究員,現任日本《中文導報》副主編。著有《莊子和現代主義》、《川端康成與東方古典》、《櫻雪鴻泥》、《寒山與日本文化》、《東京傷逝》、《孫中山與大月薰—一段不為人知的浪漫史》等著作。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。