日本車企賺錢能力遠超美德

2018/05/15

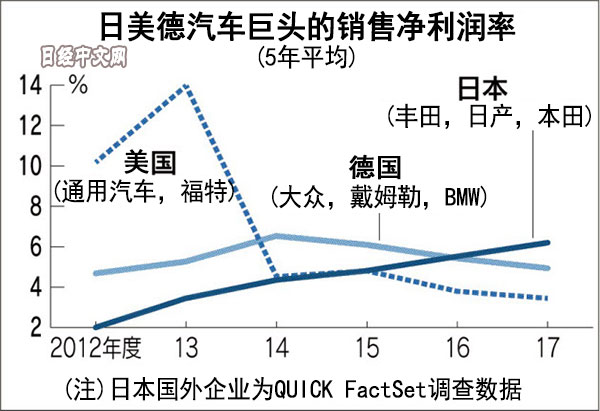

日本車企的盈利能力正在增強。截至5月14日,日本各大車企2017年度的合併財報均已出爐,豐田、日産汽車和本田的銷售凈利潤率(5年平均)達到6.2%,甩開了德國和美國的汽車廠商。引領利潤增長的是包括設計、開發以及生産在內的整體效率化。在歐洲企業具有傳統優勢的車體和零部件通用化方面,日本車企發起挑戰,成功降低了成本。不過,在全自動駕駛等新一代技術領域領跑的海外IT巨頭的利潤率更高,日本車企面臨與跨界企業的嚴峻競爭。

|

日産14日發佈的2017財年(截至2018年3月)營業利潤較上財年減少了23%。由於曝出車檢人員無資格上崗問題,日産在召回和更換設備方面計提了900億日元。2017年10~11月期間甚至停止出貨,日産社長西川廣人表示:「銷售曾慢速下滑」。SUBARU也因同樣的問題被曝光導致營業利潤下滑。

但是,日産的合併凈利潤較上財年增長13%,達到7468億日元,創出歷史新高。由於同一聯盟的法國雷諾通過車體、零部件和資材通用化等降低了成本,在一定程度上彌補了車檢人員無資格上崗問題帶來的損失,同時美國減稅也推高了會計上的利潤增長。豐田和本田的純利潤也創下新高,3家車企總共實現了約40%的大幅增長。

豐田的凈利潤增長36%,達到2萬億4939億日元,而本田增長72%,達到1萬億593億日元,均創出了歷史新高,3家合計凈利潤增長約4成。

日經旗下調查分析網站QUICK FactSet發現,日本3家大型車企的銷售凈利潤率保持了上升勢頭。2015年度超過美國2家車企,2016年度超過德國3家車企,2017年度進一步擴大了領先優勢。

銷售額利潤率達到約8%的豐田自2015年起,在普銳斯等車型上引進了「豐田新全球架構(TNGA)」。根據汽車的大小精簡基礎車體,進一步推進零部件的通用化。

本田將産能減少至與全球銷量約520萬輛相稱的規模,正在推進固定費的削減。本田副社長倉石誠司在4月27日的財報發佈會上強調,「生産效率正在切實提升」。開發、採購和生産機制的調整生産了效果。

|

| 日産汽車社長西川廣人在財報發表會上(5月14日,橫濱市西區) |

大眾通過積極收購擴大了高檔車産品線,在車體和零部件的通用化方面也處於領跑地位。2012財年(截至2012年12月)單年的銷售凈利潤率達到11%。不過,企業體量過大也帶來了副作用,2015年爆發廢氣檢測造假問題,當年出現了最終虧損。大眾被迫調整業務戰略和裁員,縮減成本形成的盈利效果不再。

此前,通過每個零部件細緻地降低成本是日本車企的看家本領。在汽車産品更新換代的幾年內,以車體和零部件的通用化降低成本,被稱為「標準化」。在這一領域,日本車企正在逐步奪走德國企業的優勢。

不過,在自動駕駛等新領域,海外IT企業的收益性更高。按截至2017年度的5年平均水準來看,美國蘋果約為22%,美國谷歌約為19%。但IT與汽車分屬不同的領域,IT企業不産生購置生産設備的成本,不能做單純比較。

2018財年(截至2019年3月)的業務環境也面臨不確定性。作為主要搖錢樹的美國市場出現了減速跡象,同時川普宣佈提高汽車關稅也成為風險因素。對自動駕駛等新一代技術的投資也在膨脹,日本3大汽車廠商的利潤率預計總體上出現下降。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。