日産用3D列印減輕純電動車重量

2021/04/14

日産汽車正在加緊利用3D列印機來製造汽車。其原因是,在去碳化潮流下,隨著汽車不斷實現電動化,車身越來越重,迫切需要減輕重量。在3D列印方面先行一步的歐洲車企不僅進行了試製,而且已開始應用於市售車。曾推出全球首款量産型純電動汽車的日産也開始追趕。

「到2025年,小批量生産的汽車可能會利用3D列印機來實現很多零部件的自動化生産。規則將發生改變」,在日産動力傳動技術統括團隊擔任專家負責人的鹽飽紀之表示。

3D列印機2010年代已在航空零部件、工具機等工業用途以及日用百貨等領域普及。但在量産汽車領域,由於性能等方面的原因,僅限於部分零部件的試製用途。近來,除了樹脂以外,還出現了用於金屬的新成型方法,3D列印正在變成可以用於量産的技術。

|

使用3D列印機的加工被稱為「增材製造(Additive Manufacturing)」。採取類似逐層疊加的方式製造零部件等。與通過切削或打孔方式去除多餘部分的傳統加工方式相反,增材製造是一種只製作必要部分的「加法」思維型加工技術。

可自由成型並減輕重量

這種技術有兩大優點。一個是加工時不需要模具,只要有數據,就可以隨意將金屬製成任何形狀。另一個優點是可對多個零部件進行一體成型,不需要用來固定零部件的螺栓和密封材料,可以減輕重量。據悉螺栓類在引擎的總重量中佔到4~5千克,即使只減去一半,也能産生巨大效果。

金屬3D列印技術取得了日新月異的進步。主流方法是用雷射或電子束照射作為材料的金屬粉末,使金屬熔化後再凝固。此外,還出現了可以更快成型的方法,比如向堆積的金屬粉末噴塗黏合劑來成型的「黏結成型(Binder Jetting)方式」,還有不用粉末而使用金屬絲的設備。

隨著3D列印機的進步,日産已開始將其應用於試製品的開發,此外該公司認為還可以用來生産維修零件。鹽飽紀之就3D列印技術的定位表示,「是包括汽車生産過程在內實現碳中和的方法之一,非常重要」。

有的零部件重量可減輕6成

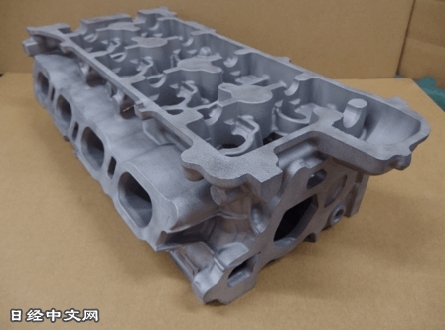

日産在試製階段取得了顛覆傳統製造常識的成果。以往試製引擎汽缸蓋需要3個月的時間,現在則縮短為2周。還成功將軸部件的重量減輕6成。有的零部件通過把14個部分一體加工,把工序數量減少7成,製造成本降低一半。

|

|

日産用3D列印機試製的引擎汽缸蓋 |

鹽飽紀之稱,「材料和外觀設計方面的技術經驗將轉化為把增材製造應用於汽車生産的競爭力」。除了傳統加工使用的鐵和鋁,日産還在尋找強度更高、成本更低的替代金屬材料。而且在研究既能保持零部件的強度又能減輕重量的外觀設計。日産認為,通過積累技術經驗,完全可以與海外車企一決勝負。

3D列印機受到高度關注的最大原因是全球掀起了去碳化潮流。英國和美國加利福尼亞州分別打算在2030年和2035禁止銷售新的汽油車,日本政府也提出了2035年將新車銷售全部改為電動車的目標。

德國企業等海外車企已經先行一步。德國寶馬從2018年開始在跑車等量産車上採用3D列印機製造的零部件。2020年還開設了專門用於增材製造的試製和研究基地。德國保時捷也在用3D列印技術製造活塞和變速箱。

美國特斯拉同樣在考慮採用3D列印車身零部件。鹽飽紀之表示,「除了歐洲和美國以外,中國也在推進應用增材製造,對於只有日本落後的危機感十分強烈」。

除了純電動汽車之外,日産還把引擎僅用於發電的混合動力車(HV)技術「e-POWER」視為電動化的支柱。同時裝有電池、馬達、引擎的混合動力車變得十分笨重,有可能會影響燃效的提高等。作為可防止這種情況的武器,日産對3D列印機寄予的期望比歐洲企業更大。

3D列印技術應用於量産車還有課題需要解決。主要是生産效率。車企的工廠每天的産量以千輛為單位。據悉,鍛造和沖壓只需3分鐘就能製作出零部件,而普通的金屬3D列印機則需要3天。

但是,最新的黏結成型方式當中,已開始出現使生産效率提高到量産車十分之一左右的設備,「逐漸達到了可用於汽車小批量生産的水準」(鹽飽紀之)。

增材製造易於應對複雜的加工,一體加工的零部件越多,效果就越大,非常具有吸引力。3D列印機的性能也日益提高。汽車純電動化吸引美國蘋果等不同行業的企業加入進來,有觀點認為汽車行業也將不斷實現水準分工。在這種背景下,增材製造等生産技術的積累,將有助於提高無法模倣新興企業的現有車企的競爭力。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 山田遼太郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。