三星挑戰圖像感測器王者索尼 找小米助陣

2019/08/09

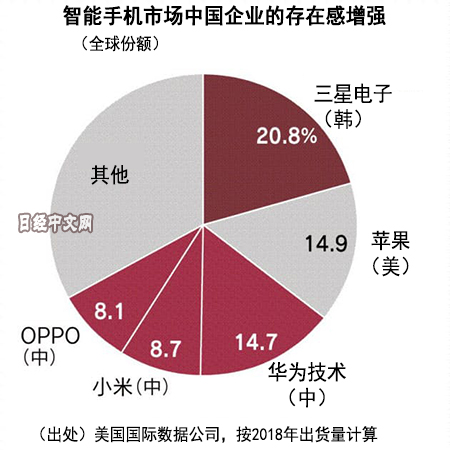

南韓三星電子將在決定智慧手機拍照功能的圖像感測器的供給方面,向中國大型智慧手機企業發起拉攏攻勢。居世界第4位的小米8月7日發佈消息稱,將在自身産品上採用三星5月推出的新型圖像感測器。居第5位的OPPO也將在近期宣佈在面向新興市場國家年輕人的品牌上配備。三星的戰略是通過向中國企業供貨,追趕在圖像感測器領域居世界首位的索尼。

|

| 宣佈在自家的智慧手機上採用三星圖像感測器的小米的總裁林斌(左)等人(北京) |

小米採用三星6400萬像素圖像感測器

8月7日,領導三星的系統LSI事業部的常務李濟碩在北京市內一家酒店舉行發佈會時強調,配備6400萬像素圖像感測器的世界首款智慧手機將在近期問世。希望與小米持續創造出新産品和技術。隨後小米總裁林斌帶著滿意的表情點頭。

小米將在面向年輕人的品牌「紅米」的新款智慧手機上配備三星5月發佈的新型CMOS(互補金屬氧化物半導體)圖像感測器「GW1」。其特點是擁有媲美單眼相機和無反相機的高端機型的6400萬的超高像素。

小米表示,與作為目前智慧手機最高的4800萬像素相比,解析度將提高34%。在發佈會上,小米展示了拍攝後被放大的圖像,圖中道路標識上的文字可以清楚看到。借此宣傳其高超的性能。

|

| 小米宣佈發售世界首款配備6400萬像素圖像感測器的智慧手機,圖像感測器由三星供貨(資料) |

小米此次為何會採用三星的高性能感測器呢?世界上很多年輕人都喜愛在Instagram和微信等社交網路(SNS)上曬照片和發表評論,拍照性能成為選擇智慧手機的決定性因素。小米2018年5月成立了專注於拍照功能的研發部門,除了中國之外,還在日美歐印擁有開發人員,一直在大力推進研發。

在中國的智慧手機市場,華為技術佔據3成以上的份額,以明顯優勢排在首位,美國蘋果則以不到1成排在第5位。對於其中原因,熟悉中國IT産品的分析師解釋稱,「原因是華為手機能拍出漂亮‘自拍’的印象深入人心」。

另一方面,三星選擇小米作為供貨對象,則是考慮該公司在中國和新興市場國家都在實現增長。在中國,小米擁有1成以上的第4大份額,而在印度排在首位。在俄羅斯也不斷擴大份額。在中國,三星造智慧手機的份額較低,有觀點認為,三星在中國改為了通過向智慧手機廠商供應圖像感測器來擴大業務的方針。

|

三星的合作夥伴不僅限於小米。據中國媒體報道,OPPO在新興市場國家等拓展的面向年輕人的品牌「Realme」計劃近期發佈採用三星新型圖像感測器的新機型。Realme在印度和東南亞正在擴大份額。三星採取的戰略被認為是通過擴大對中國智慧手機廠商供貨,瓦解索尼圖像感測器的陣地。

「我們力爭到2030年在記憶體以外的半導體領域達到世界第1位,圖像感測器或許會更早躍居首位」,南韓媒體報導稱,三星5月在首爾召開發佈會時,該公司高管曾這樣豪言壯語。據稱,三星手上的王牌就是新的圖像感測器GW1。

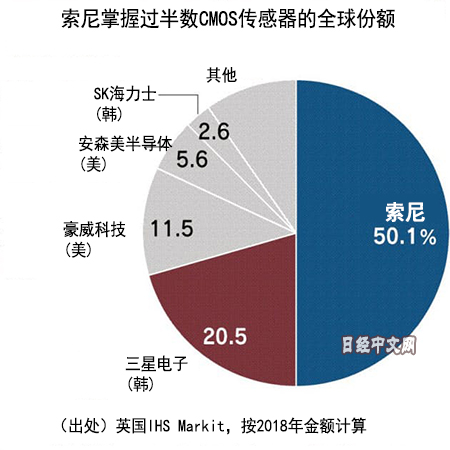

一方面,索尼又將如何應對三星的攻勢呢?索尼憑藉通過相機CCD(電荷耦合器件)積累的色彩技術等力壓其他企業,被眾多智慧手機廠商在中高端機型上採用。為實現進一步的增長,計劃在截至2020年度的3年裏進行6000億日元的設備投資。

|

調查公司日本Techno Systems Research(東京都千代田區)的高級分析師大森鐵男指出「三星希望借助向中國供貨高端産品,從索尼手中奪取市佔率」。

在小米發佈會的最後,與被稱為中國賈伯斯的小米創始人兼首席執行官(CEO)雷軍一起創業的林斌總裁表示,還有一個新聞。隨後,他透露將推出配備三星正在開發的1億像素圖像感測器的智慧手機。三星和中國企業結成的「聯盟」能否順利推進呢?紅米的新款智慧手機的銷售情況或首先成為試金石。

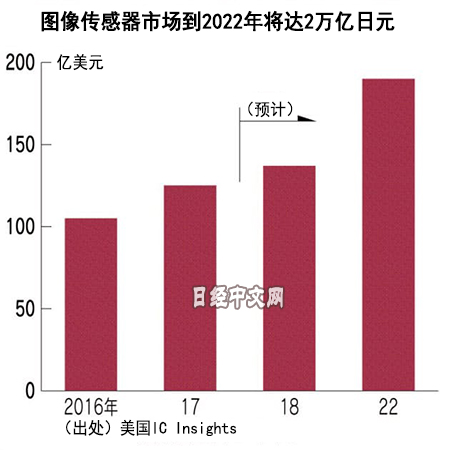

CMOS感測器市場到2022年增至1.5倍

調查公司美國IC Insights統計顯示,CMOS圖像感測器的市場最近6年保持年均10%以上增長。今後將持續擴大,2017年僅為125億美元的市場規模到2022年有望達到190億美元,增至1.5倍。

|

增長引擎正是智慧手機用CMOS感測器。目前,智慧手機自身的供貨量增長存在觸頂的跡象。另一方面,隨著1部手機配備多個攝像頭的多攝像頭化趨勢,CMOS感測器的需求也將持續增加。

觀察世界市場,呈現南韓三星電子挑戰掌握過半份額的索尼這一局面,但競爭的舞臺不僅限於智慧手機。

隨著「物聯網(IoT)」的普及,用於監控攝影機等感測器需求也在增加。到2020年代,在自動駕駛不可或缺的車載領域也有望普及。在多大程度上抓住作為人工智慧(AI)時代的「電子眼」的需求,將左右今後相關領域的主導權。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)多部田俊輔 北京,清水孝輔 東京

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。