英特爾的「技術流」新帥能否挽回劣勢?

2021/01/15

1月13日,美國英特爾(Intel)發佈消息稱,將由帕特·季辛吉(Pat Gelsinger,59歲)擔任新的首席執行官(CEO)。這位曾擔任過技術一把手的回歸人才面臨的任務是重新恢復曾經的數字主導權。由於英特爾對環境變化反應遲緩,過去堅挺的個人電腦用半導體業務如今也處於劣勢。在中美高科技競爭日趨白熱化的背景下,英特爾的低迷導致美國的技術停滯不前。

|

「這是在嚴峻形勢下想要通過技術東山再起的信號」,日本一位半導體業界人士在得知英特爾的人事任命後如此表示,目前的英特爾正處於緊要關頭。該公司的最大失敗是在代表半導體尖端程度的精細化競爭中落後於人。

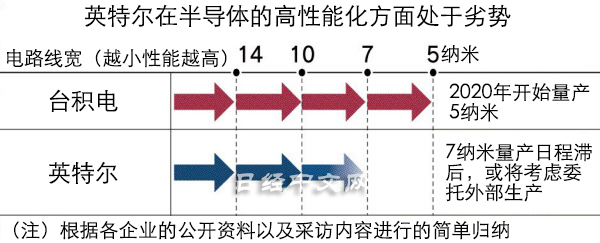

英特爾2020年7月發佈預告稱,電路線寬為7奈米的新一代CPU(中央處理器)的量産時間將推遲到2022~2023年,比計劃延後半年。在1月13日發表的人事任命中暗示7奈米産品「取得了巨大進步」,即便如此也無法否定英特爾的緩慢動作。

|

一般來説,半導體的電路線寬越小,性能越高。儘管線寬的定義有所不同,但其競爭對手美國超微半導體(AMD)已投放7奈米産品,蘋果也已在自家電腦上使用了5奈米産品。

尖端半導體除了用於智慧手機、數據中心、高性能電腦等之外,今後還有望應用於利用人工智慧(AI)技術的自動駕駛等廣泛領域。此前全球只有台積電(TSMC)、南韓三星電子、英特爾「三大巨頭」能夠生産10奈米以下的半導體,如果英特爾的競爭力發生動搖,美國企業將在尖端半導體的量産上掉隊。

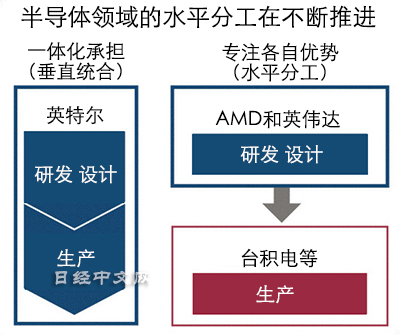

半導體的設計、研發和生産分別由不同企業承擔,「水準分工」在不斷進化。美國英偉達等「無工廠」企業專注研發和設計,增長迅速。同樣委託外部生産的高通也在智慧手機用通信半導體市場上佔有很高的份額,美國企業的設計實力依然處於全球領先水準。

|

另一方面,生産則是台積電等亞洲企業承擔。如果發生故障,可能就無法按照設計生産出産品。

地政學上的風險也在增加,原因是中美在高科技領域的對立在加深。英國調查公司Omdia的南川明表示:「美國可能會讓台積電的台灣工廠無法使用,無法否認這一可能性」。察覺到安全保障上的問題,對於承接了很多美國企業訂單的台積電,美國正在努力讓台積電來美國建廠。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。