美國IT巨頭競相自主研發半導體

2021/10/20

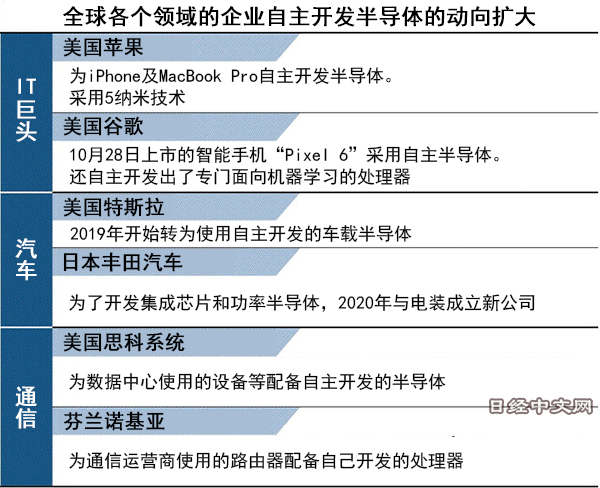

全球IT巨頭之間的半導體開發競爭已全面展開。美國蘋果在10月18日發佈的筆記型電腦中採用了自主設計的半導體。谷歌也在10月28日發售的新款智慧手機上配備了自主開發的半導體。作為零部件的半導體已開始影響産品本身的競爭力,在汽車和通信領域,提高自主研發能力的動向也在擴大。

蘋果為新款個人電腦「MacBook Pro」自主設計開發了兩種半導體。這是該公司繼2020年發佈「M1」之後再次自主研發半導體。處理性能最大可達到1.7倍,能夠讓在視頻上重疊CG(電腦圖形)的操作變得更加容易。採用電路線寬為5奈米的最先進半導體製造工藝進行生産。

|

| 蘋果將在Mac系列中更多地配備自研半導體 |

谷歌將在日美等上市的「Pixel 6」上也採用自研半導體「Google Tensor」,提高圖像處理和翻譯等功能。比如,配備可從拍攝的圖像中去除多餘物體的「魔術橡皮擦」功能。

汽車和通信企業也在自研半導體

谷歌此前一直使用美國高通的半導體。負責硬體業務的谷歌高級副總裁Rick Osterloh今年夏季在接受日本經濟新聞(中文版:日經中文網)等的採訪時針對該公司開始自研半導體的原因表示,「人工智慧(AI)引發了新的技術革新,讓人感覺通用的市售産品已經無法充分滿足要求」。

以前擔負著半導體設計和開發職能的是美國英特爾那樣的垂直整合型半導體企業,以及高通、英偉達等專門進行半導體設計的企業。半導體的設計開發需要專業知識,過去一般屬於從外部企業採購的零部件,大型IT企業不需要自己擁有開發和生産能力。

但是,在人工智慧和高速通信普及的背景下,作為産品大腦的半導體的性能也需要迅速提高。如果能夠製造出專供本公司使用的專用半導體,就能實現與競爭對手之間的差異化。能否儘快開發出符合新的使用環境和客戶需求的半導體並配備在産品上,逐漸成為影響企業競爭能力的因素。

|

大型IT企業之所以能夠涉足半導體行業,很大程度上得益於對開發和製造進行水準分工的供應鏈。進入2000年代之後,專門進行設計開發的無廠企業開始崛起,而在需要鉅額設備投資的製造領域,台積電(TSMC)等代工企業不斷磨煉出精湛的製造技術。

另外,代工企業也具備了半導體的設計功能。半導體技術經驗少的企業也可以自主開發尖端半導體並在産品中配備。這種自主設計的動向不僅局限於蘋果和谷歌。

從汽車領域來看,大型純電動汽車(EV)企業美國特斯拉2019年以後,針對相當於汽車「大腦」的半導體,由從美國英偉達採購改為自主設計。豐田也通過與電裝的共同出資公司MIRISE Technologies等,研發車載半導體。

在通信領域,美國思科系統及芬蘭諾基亞等為了支援通信高速化和大容量化,正在著手自主設計。中國阿里巴巴集團10月19日宣佈,面向自家的雲伺服器開發出了整合了約600億個電晶體的運算半導體。

生産基地分散是課題

目前,中美摩擦等地緣政治學風險給這種水準分工生態系統投下了陰影。據台灣的調查公司TrendForce預計,在2021年半導體代工企業的全球份額當中,台灣佔64%,南韓佔18%,産能集中在東亞。生産基地的分散成為一大課題。

美國已開始著手在本國重塑半導體生産,包括在亞利桑那州引進台積電的尖端工廠等。過去採用垂直整合模式的英特爾也重新涉足代工業務,為高通及美國亞馬遜雲科技(AWS)代工。

日本政府也積極引進台積電,台積電10月14日宣佈,從2024年開始在日本量産運算用半導體。將與索尼集團及電裝等合作,從2022年開始在熊本縣建設新工廠。雖然電路線寬為22~28奈米,屬於老一代技術,但在全球緊缺的汽車和産業用途等領域需求不斷擴大。

不過,自主設計半導體需要巨大的設計成本。要想回收成本,需要大量銷售配備半導體的器件,這對擁有資本實力的大型企業有利。爭取專業半導體技術人員的競爭也過熱,有可能在不同規模企業間拉開差距。

東京大學教授黑田忠廣指出,「由於數據和運算量增加,半導體需要很高的能源效率。要想實現足夠的性能,需要根據用途進行設計」。

為了提高成本高的設計工藝的效率,東京大學與松下及MIRISE Technologies等啟動了合作項目。目標是將節能半導體的開發效率提高到原來的10倍。

日本的半導體産業從1990年代開始持續衰退,研發基礎逐漸縮小。也缺乏大量消費半導體的智慧手機及雲服務的大型供應商。行業相關人士表示,要想重新振興半導體設計,「必須首先從開拓使用案例開始」。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)江口良輔、龍元秀明

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。