日本製造業回歸趨勢發生改變?

2018/05/08

日本的家電和日用品海外生産遷回日本國內的趨勢已開始出現異變。由於與亞洲各國的生産成本差距縮小,此前回歸日本國內的趨勢出現擴大,但由於日元升值的影響,在日本生産的成本增加趨勢正在加強。不過在海外消費者之間,對「日本製造」評價較高。是選擇本地化生産,還是日本國內生産?日本企業的判斷進一步變得困難。

「不打算增加日本國內的生産比例」,在中國生産大部分産品的一家日本生活用品大型企業的負責人這樣明確表示。作出這種判斷,是因為日本和海外的製造成本差距正在重新擴大。

|

|

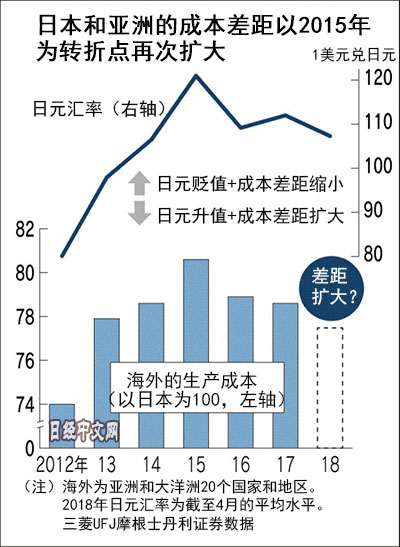

三菱UFJ摩根士丹利證券調查了亞洲和大洋洲20個國家的製造成本。2012年平均為日本的74%,到2015年提高至80.6%。但到2017年降至78.6%,差距再次轉為擴大。

因日本貨幣寬鬆政策而明顯改變

背景的是匯率的變動。日元匯率2012年曾一度超過1美元兌80日元,但由於2013年啟動的日本銀行(央行)的超貨幣寬鬆,狀況完全改變。到2015年6月,日元貶值至125日元左右。日本的出口競爭力提高,另一方面,日企海外子公司向日本供貨的「逆進口」導致日元計價成本增加。

再加上亞洲人工費上升,將生産遷回日本國內的日本企業增加。JVC建伍2015年底將面向日本國內的車載導航儀的部分生産從印度尼西亞和中國遷往長野縣伊那市的工廠。這種趨勢成為日本2017年度製造業就業人數突破1千萬人大關的原因之一。

自2016年前後起,環境開始改變。由於中國經濟減速和英國決定退出歐盟(EU),日元匯率逐步升值。2018年初為112日元左右,到3月升值至104日元左右。

此外,人工費也對經營者的判斷産生影響。由於日本勞動力短缺等原因,2018年的日本加薪率創出20年來最高水準。工資提高對經濟復甦來説是不可或缺的,但如果盈利能力缺乏勢頭,將難以持續。

就在相同時間,企業再次將目光投向海外生産。據日本經濟産業省統計顯示,日資企業海外法人的逆進口的銷售額2017年10~12月達到270億美元。創出2011年7~9月(282億美元)以來的最高水準,當時因東日本大地震導致的國內供應鏈斷裂和日元升值而創出歷史新高。2015年以後,幾乎一直低於250億美元,但再次開始增加。

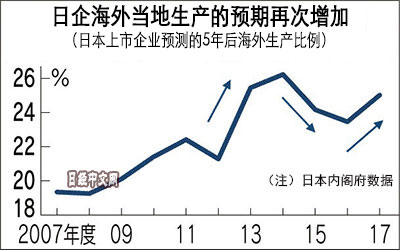

日本內閣府1月對上市企業實施的問卷調查顯示,5年後海外生産比例的預期為25.0%。以2015年1月的調查(26.2%)為頂峰出現下降,但時隔3年轉為上升。

|

| 豐田在日本工廠的生産線 |

三菱UFJ摩根士丹利證券的宮崎浩指出,「如果日元繼續升值,日本與亞洲的成本差距今後將進一步擴大」,認為「國內設備的開工率將下降,企業減少增産投資的可能性將隨之提高」,擔心對經濟的影響。

「日本製造」深受歡迎

製造業回歸日本國內的趨勢是否將停止?預測前景的線索首先在於生産一線的改革。即採用人工智慧(AI)等的生産線的自動化。

卡西歐電腦將提高在全世界銷售的低價位手錶的國內生産比例。為了在日本國內生産20美元左右的廉價産品也能具備競爭力,將在山形縣工廠推進自動化投資。據稱能夠使製造成本與僅為日本4分之1的泰國相同。

另一個因素是海外消費者。資生堂決定時隔36年在國內建設新工廠。2017年度訪日遊客人數增加至近3千萬人,對日本製造品質的關注再次提高。資生堂認為,為了應對來自海外的需求,在國內加強生産是有效的。

最近日元升值也出現暫停跡象。日本經濟研究中心的佐佐木仁表示,「亞洲的人工費也正在提高。如果是如今的匯率水準,不足以導致生産向海外遷移進一步加速」,同時還指出。「如果升級生産線,即使在日本國內,生産效率也能進一步提高」。

從匯率和人工費、到製造技術的進步和消費者偏好。能否找出複雜方程式的答案,作出適當的經營判斷,將成為影響日本企業增長力的關鍵。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。