日本「民營核電」政策走到極限

2019/01/18

日立製作所1月17日發佈消息稱,凍結英國的核電站新建項目,2018財年(截至2019年3月)計提約3千億日元損失。在東京電力福島第一核電站事故後,安全對策費用提高,日本的核電出口項目全部遇到暗礁。歐美企業也持續陷入苦戰,而由國家發揮主導作用的中國和俄羅斯企業崛起。在全球範圍內,核電業務的「國策民營」(把國家政策的具體落實委託給民營企業) 呈現出極限。

「屬於民營企業的日立負擔全部成本存在極限」,日立社長東原敏昭在1月17日的記者會上闡述了凍結的理由。在此番發言的背後存在著1周前英國首相特蕾莎·梅的一句話。

|

「這是由民間決定的事情」,北京時間1月11日,英國首相特蕾莎·梅在倫敦與日本首相安倍晉三會談後的記者會上如此表示。這句話是對首腦會談中沒有談及日立核電站項目的説明,但對於一直要求英國政府提供追加支援的日立高管來説,「這是令人泄勁的一句話」。

日立社長東原敏昭表示,「如果英國政府提出新方案,(日立)有可能解除凍結」。但特蕾莎·梅政權因脫歐問題與議會對立,缺乏承受進一步負擔的餘力。

像日本和英國一樣把國家政策的具體落實委託給民營企業的「國策民營」做法在全球核電市場變得不合時宜。陷入經營不振的法國核能巨頭阿海琺集團(現為法馬通)併入了法國電力集團(EDF)的旗下。而在美國,西屋電氣(WH)破産,通用電氣(GE)退出核電業務的猜測也不斷出現。

崛起的是國家主導型的中國和俄羅斯企業。從2000年以後全球投入運作的核電機組訂單來看,中國為33個,俄羅斯為15個,兩國佔過半數。

|

| 日立在英國核電項目完成後的想像圖 |

在日本三菱重工放棄核電站項目的土耳其,俄羅斯國有企業2018年4月啟動了核電站建設。中國廣核集團也根據美國西屋電氣的技術,開發出自主的反應爐,並向海外銷售。中俄通過包括建設資金融資和乏燃料處理在內的「一籃子」方式,全面贏得新興市場國家的項目。

在日本國內,由於對安全性的慎重觀點,核電站建設處於凍結狀態。如果建設技術出現空洞化,將無法積累安全管理的經驗,陷入對核電站的不安進一步提高的負面連鎖。

有大型電力企業的高管透露,「電力企業單獨運營核電站已經很困難」。儘管沒有新建項目,但日本國內仍有3家核電企業,10多家電力企業。包括金屬零部件和建築業在內,核電相關企業在日本國內超過400家,已開始出現撤出和縮小業務的企業。

|

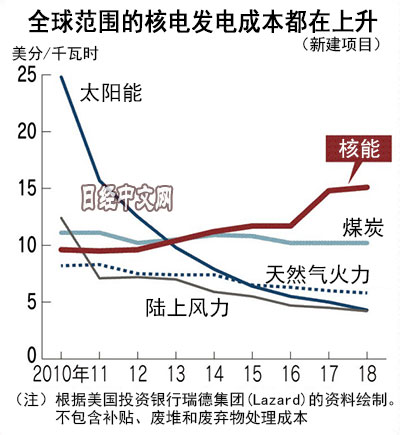

日立的英國項目陷入僵局的背景是,歐洲的太陽能和風力等再生能源的普及。與2012年核電項目啟動時相比,可再生能源的發電成本大幅下降,與不斷上漲的核電站的成本差距變大。

日本的可再生能源比率仍很小。日本在能源基本計劃中提出,到2030年把核電佔全部電源的比率提高至20~22%。在核電站重啟運作沒有進展的現狀下,難以達成目標。如何保持可再生能源的普及與核電站等穩定電源的平衡?調整能源政策成為日本的當務之急。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)飯山順,指宿伸一郎,朝田賢治

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。