日本的大學教授也開始搞經營了

2018/08/20

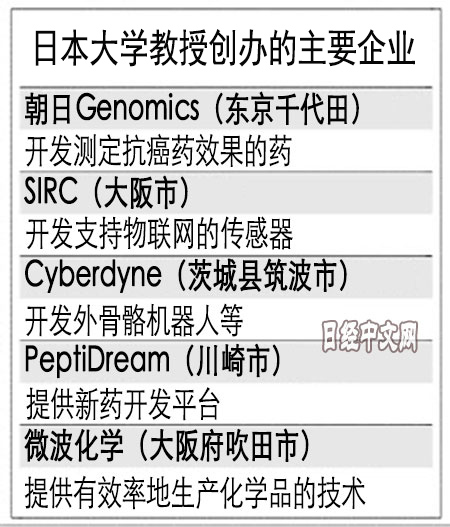

日本的大學教授創業的趨勢出現擴大。日本國內的科學技術相關預算呈增長停滯傾向,教授們開始成立企業以便從外部獲得資金以及與其他企業推進共同研究。在論文的被引用次數方面,日本已經被中國超越,日本各大學面臨的環境越來越嚴峻。研究人員希望自主籌集研究經費,通過進取的姿態來維持自由創造和長期研究。

生物相關初創企業朝日Genomics的聯合創始人、京都大學教授小川誠司表示,「與經營者進行合作能夠專注於研究。希望減輕患者的負擔、減少醫療費」。小川教授與提供電子數據發佈服務的E-Parcel公司社長北野讓治在2016年8月聯合成立了朝日Genomics。

|

| 京都大學的小川研究室 |

朝日Genomics開發癌症「生物標誌物」,能確認抗癌藥對於不同患者産生的不同效果。産品將首先在美國進行試驗,計劃未來還將在日本開展試驗。

不過,要走向商業化面臨著複雜的手續。成立企業的話,能夠配置專門的員工。兼任朝日Genomics社長的北野表示,「當然還包括資金問題,希望構築能讓研究人員安心搞科研的體制」。

據日本經濟産業省統計,2017年度日本大學成立的初創企業多達2093家,創歷史新高。其中,「希望基於大學的研究成果,把專利和新技術推向事業化」的企業佔6成,這一潮流將持續下去。

|

橫濱國立大學的堀切智之準教授最早將於2018年內成立「量子通信」技術相關的企業,將接受天使投資人的資金支援和建議。

量子通信是指把資訊載入到光量子上進行傳輸的通信方式。由於量子電腦走向實用化,密碼存在被破解的風險,因此作為保護資訊的技術,量子通信被寄予厚望。堀切準教授研究量子高效傳輸技術,他計劃在5年內確立技術,與外部企業合作,把量子通信推向實用化。堀切表示,「我不會等著國家撥款,會儘早開創量子通信的潮流」。

筑波大學教授山海嘉之率領的Cyberdyne公司已經成功上市,追隨山海教授的步伐,力爭上市的初創企業也不在少數。

大阪市立大學教授辻本浩章研究用於磁光碟的「磁性薄膜」,發現磁性薄膜還能用於測定能量,於是在2015年成立了SIRC公司,開發支援物聯網(IoT)的感測器。

直徑5毫米的小型感測器能夠測量電流、電力、角度、頻率並實時輸出。如果使用這種感測器,機械式壓力錶等模擬設備也能夠支援物聯網。SIRC公司正在與夏普等約10家企業共同開發。

SIRC公司在2017年底籌集了約3億日元資金,未來爭取上市。辻本教授表示,「作為研究人員,將不停挑戰新事物,激勵年輕人」。

從風險投資籌集資金

日本國立大學於2004年4月向獨立行政法人轉型,日本政府向各所大學分撥「運營費補助金」,用於支援大學的經營、教育、研究。隨著大學獨立行政法人化改革的推進,國家給大學的補助金越來越少。2017年度的金額比2004年度減少12%,減至約1.1萬億日元。地方大學和年輕研究人員越來越難以獲得經費。

|

| 京都大學 |

據日本總務省統計,日本研究人員的每人平均研究費為27萬美元,僅次於美國和德國。不過,中國的每人平均研究費已達到25萬美元,逼近日本。橫濱國立大學的堀切準教授擔憂地表示,「估計很快就會被中國超越」。

取代政府撥款,存在感出現提升的是風險投資(VC)。東京大學、京都大學等4所日本國立大學利用國家預算成立風投公司,東京工業大學和慶應義塾大學也在運營自己的風投公司。調查公司日本風投研究(Japan Venture Research)的統計顯示,2017年日本政府和大學下屬風投公司的投資額達287億日元,猛增至5年前的約7倍。平均每家公司的投資額(中間值)約為4億日元,增長至5年前的13倍。

開發超聲波音箱的Pixie Dust Technologies公司2017年從風投公司等籌集了超過6億日元資金。該公司的帶頭人、筑波大學準教授落合陽一指出,「眾所週知,日本大學的研究費不高。要想與美國谷歌和蘋果等公司競爭,有必要自主籌集資金」。

在美國,史丹佛大學和加利福尼亞大學柏克萊分校設有支援研究人員創業的基金,這些基金分別對超過200家公司提供支援。美國研究人員擁有「賺錢」意識,容易把研究成果推向事業化。

要想促進研究人員創業,除了資金外,確保人員也很重要。主要面向研髮型企業投資的風投公司Beyond Next Ventures的社長伊藤毅表示,「必須讓更多有經驗的商務人士參加初創企業的經營」,強調有必要促進整個産業界的人才流動。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)大西綾 鈴木健二朗

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。