不能把訪日外國遊客當做「行走的錢包」

2022/12/02

石鍋仁美:考驗的是日本自身旅遊文化的厚度。隨著阻礙外國遊客入境的日本邊境限制措施的基本取消,到訪京都的訪日外國遊客正逐漸恢復。當地一位計程車司機説:「(新冠疫情前京都)最受歡迎的三個景點是金閣寺、嵐山的竹林及擁有朱紅色鳥居的伏見稻荷大社」。這些景點都色彩鮮艷,最適合曬照片。

|

| 擁有朱紅色鳥居的京都伏見稻荷大社 |

11月的某個工作日,我特意走訪了這3個地方以及祇園、三年坂等京都的著名景點。在疫情前,即便路途遙遠,也確實會有外國人來。但這次從表面印象來看,外國人比例最高的地方是原本不能算作觀光設施的京都的商店街「錦市場」。

在狹窄的街道兩邊開著各式各樣面向當地人的食材店等。「來杯茶嗎?」,店員用日語或生硬的英語上來搭話,訪日遊客則隨著店員去挑戰試喝和試吃。他們一邊在圓椅子和迷你桌子上品嚐美食,一邊跟穿著和服的日本人拍照留念。相比燈光明亮的土特産店,光線稍顯昏暗的日用品商店也更受遊客歡迎。

好不容易來趟日本,希望跟日本人親密接觸,體驗當地普通人的生活——我從遊客的舉動中感受到了他們的好奇之心。據説錦市場在疫情前一直是人頭攢動非常熱鬧,甚至不能徑直走路的地方。一方面,據日本旅遊協會介紹,隨著外國人的增加,日本國內遊客的旅遊住宿轉為減少。

|

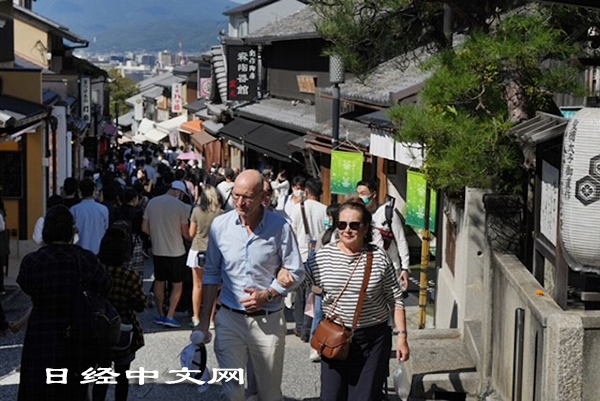

| 到訪京都的外國遊客(10月15日,京都東山區) |

疫情前,超過當地接納能力的遊客湧入的「過度旅遊(Over Tourism)」現象在日本各地普遍出現。2018年,日本觀光廳對擁有主要旅遊景點的214個日本地方自治體(地方政府)實施了問卷調查,結果回答問卷的所有地方自治體都承認因遊客增加而帶來了問題。比如:廁所的使用、住宅區亂扔垃圾、交通擁堵……。在鐮倉,作為動畫片舞臺的火車道口成為著名景點,形成了危險的狀況。在北海道的美瑛,為擅自進入農田而煩惱的農戶砍倒了遊客熱衷於拍攝和曬照片的樹木。

這背後反映的是全球的旅遊文化已經變質。遊客的關注點已從遊覽名勝古跡變成生活和文化的體驗與交流。這背後也有不再追求暫時的娛樂、而希望(通過旅遊)給自己的人生帶來變化和發展的類似投資者的心理在起作用。

與此同時,社交網路(SNS)的普及也産生影響。一張普通人的拍的照片有可能將一個不知名的場所一下子捧成人氣景點。這些場所有的連廁所和旅遊標識都沒有。一位研究旅遊行政的專家指出:「對於國有林和私有地,地方自治體很難立刻採取措施」,這也會造成混亂。

有著眾多外國遊客接待經驗的歐美各國是如何做的呢?美國夏威夷州旅遊局會仔細傾聽居民的心聲,在出現問題前提前應對。該州除生活巴士外,另外開設了面向攜帶大量行李的遊客的巴士路線。當地居民也可乘坐。

1970年代,西班牙為外資濫開發渡假區而煩惱,而現在正在打造可持續且高品質的旅遊。旅遊政策成為選舉的焦點,還出現了因為居民運動和遊行而使得中心城區的酒店開發和民宿受到限制的情況。

一如既往的居民自治和對旅遊文化的理解。有了這兩個核心,才能實現可持續的、對居民也有利的旅遊。日本該怎麼做呢?行政機構有沒詳細傾聽居民的心聲?而居民是否擁有「地方自治體的經營者就是自己」這種意識呢?

|

| 很多遊客到訪的京都清水寺周邊(10月15日,京都東山區) |

在旅遊的方式上日本也不夠讓人放心。遊客將當地居民和街道當作「拍照的對象物」,在交流時缺乏尊重和禮貌。居民則將遊客視作可以帶來金錢收入的「行走的錢包」,表示歡迎。如果是這樣的話,旅遊本身所具有的豐富的可能性將難以發掘和展現。相互心懷敬意的去交流。包括修學旅遊在內,我們是否已經具備了這種旅遊的提供方式?如果是我們自己都沒有體驗過的東西要提供給遊客恐怕很難。所以這考驗的是我們自身對旅遊文化理解和積累的厚度。

在這樣的日本,沒有經歷過高度增長也不知道泡沫經濟的年輕人中,新的旅遊文化正應運而生。

「現在的酒店存在美中不足」,在東京大學就讀期間創業的龍崎翔子帶著這樣的想法,在京都及大阪等地企劃和開設了「可以讓遊客體驗城市的空氣和文化」的旅店設施。她將酒店視為體驗和宣傳場地,舉辦文學和音樂活動。對東京都內的舊民宅進行改造、由曾是背包客的年輕人們開設的「Tokyo guest house toco.」在老式雜居型的客房內配備了輕鬆的酒吧,促進遊客與居民的交流。

以入境遊市場的繁榮為背景,像這樣新一代的「旅遊風險企業」在日本各地萌芽。遊客不再是外來者或異類,而是自然的融入這座城市,成為帶來有益刺激的存在——我們或許應該描繪這樣的藍圖。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)石鍋仁美

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。