全球爭奪鋰電池原料

2019/10/16

為鋰離子電池開發做出貢獻的旭化成名譽研究員吉野彰獲得諾貝爾化學獎,這種電池被廣泛用於智慧手機、純電動汽車(EV)和蓄電池等,全球的需求正在擴大。電池需求增長正在給原材料領域帶來新的商機。包括被用於電池正極材料的鈷和鎳等。除了商社和資源企業外,電池企業和IT企業等跨界企業也掀起錯綜複雜的爭奪戰。

|

在加拿大魁北克省世界屈指可數的鋰礦山「Whabouchi」,推動2020年下半年啟動生産的準備工作正在推進。有一家企業認為,涉足從開採到冶煉業務的內瑪斯卡鋰業(Nemaska Lithium)屬於有潛力的投資對象,進行了出資。那就是倡導「資訊革命」、積極投資人工智慧(AI)和移動出行領域的軟銀集團(SBG)。

軟銀集團2018年4月投入約80億日元,取得了內瑪斯卡鋰業的9.9%股權。對軟銀集團來説,這是首個礦山投資項目。該礦山的預計鋰産量為3.3萬噸,軟銀集團將長期直接採購最多20%。首先向軟銀集團涉足的光伏發電業務的蓄電池供應鋰。

「對內瑪斯卡鋰業的出資在集團戰略上是極為重要的一步」,軟銀集團會長兼社長孫正義如此強調出資的意義。

|

|

阿根廷奧拉羅斯鹽沼一個用於提取鋰的水池(2017年11月8日,REUTERS) |

軟銀集團不斷對移動出行領域展開投資,還看中了純電動汽車不可或缺的鋰離子電池的發展潛力。孫正義表示,「將通過科技和能源的融合,進一步推動物聯網和純電動汽車時代的移動出行革命」。

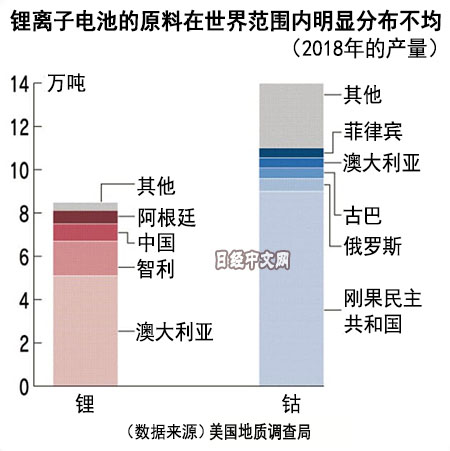

礦山投資此前一直由資源企業和商社承擔,但在鋰離子電池領域,跨界企業也開始直接採購原材料。推動他們採取行動的是原料分佈不均這一問題。

美國地質調查局(USGS)的數據顯示,2018年鋰離子電池原料鈷的産量為14萬噸,同比增加17%。其中64%來自於剛果民主共和國(原扎伊爾),儲量也是5成集中於該國。

鋰的2018年産量達到8.5萬噸,同比增加2成。産量的首位是澳大利亞,佔到世界的60%,其次是智利(19%)和中國(9%)。而從儲量來看,智利遙遙領先,佔到世界的近6成,其次是澳大利亞(近2成)和阿根廷(逾1成)。

鋰離子電池的需求持續擴大,而主要原料的供給來源有限。因此,不能再像此前那樣僅僅依賴資源企業和商社,新競爭者開始啟動礦山投資。

|

|

豐田通商等出資的鋰提煉工廠(阿根廷奧拉羅斯鹽沼)(C)OROCOBRE all rights reserved. |

此外,商社作為傳統的資源開發企業也在加快確保原料。豐田旗下的綜合商社——豐田通商攜手澳大利亞的鋰資源開發企業Orocobre,在阿根廷西北部的奧拉羅斯鹽沼(Salar de Olaroz)從湖水中提取鋰。豐田通商獲得了這個鋰項目的25%權益。

該項目自2014年起,最多每年生産1.75萬噸鋰,到2020年7月將擴建精煉工廠,把産能提高至2.4倍。豐田通商透露,「在純電動汽車需求擴大、獲取鋰的競爭預計日益激化的背景下,將努力確保穩定採購」。

豐田通商還與Orocobre推進在日本福島縣建設氫氧化鋰生産工廠的計劃,到2021年上半年,以年産1萬噸為目標力爭啟動生産。氫氧化鋰被用於鋰離子電池的正極材料等,適合用於高輸出功率的電池。隨著純電動汽車的性能提高,需求有望擴大。

三井物産攜手住友金屬礦山,向菲律賓的2個冶煉廠出資,製造成為電池材料的鎳和鈷的中間産品。針對鋰,正討論在巴西採購,還計劃在奧地利採購。該公司幹勁十足地表示,「把鈷和鋰視為增長領域,將開拓貿易和供應鏈的新業務」。

「球形化天然石墨」是鋰離子電池的主要原料之一。日本的商社丸紅與澳大利亞的資源企業Syrah Resources攜手,雙方2016年簽署了面向日本和南韓獨家銷售的協議。丸紅進口在莫三比克開採的石墨,擁有每年最多5萬噸的銷售權。

在面臨原料供給不足隱憂的背景下,資源再利用技術的開發競爭也拉開序幕。住友金屬礦山開發了從純電動汽車廢舊電池中進行回收的技術。最早2021年實現實用化,作為電池材料加以再利用。

丸紅與瑞典電池製造初創企業Northvolt合作,正在討論聯合開發廢舊電池的回收再利用技術。

隨著吉野彰獲得諾貝爾獎,鋰離子電池再次受到關注。包括廢舊電池等在內,原料爭奪有可能升溫。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)花房良祐,安藤健太,佐佐木望

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。