東盟從戰場走向市場的半世紀

2017/08/22

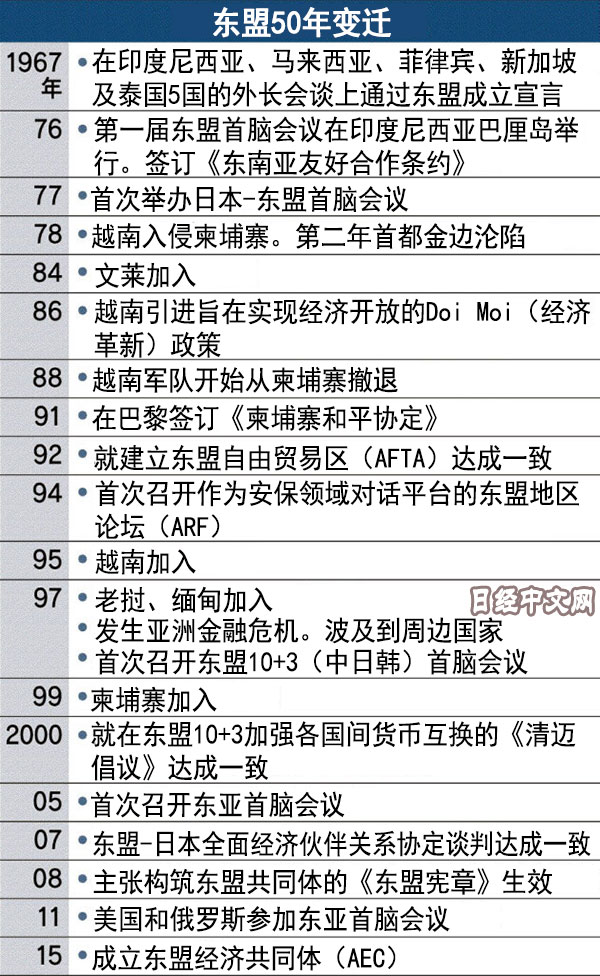

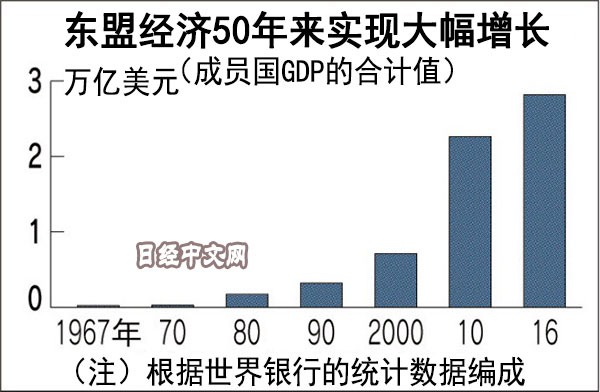

東盟(ASEAN)成立至今已經50週年。這半個世紀來,東盟的性質發生了巨大轉變,由原來的「反共聯盟」發展成為了「經濟共同體」。地區生産總值(GDP)擴大了約120倍,甚至被稱為了全球的增長中心。雖然成員國之間因南海問題産生了分裂等,但依然在穩步加深經濟合作。

|

| 簽訂《曼谷宣言》時僅為5個國家(1967年,AP) |

50年前的1967年8月8日,印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的外長齊聚泰國首都曼谷,通過了東盟成立宣言(《曼谷宣言》)。當時東南亞剛剛擺脫殖民統治。各國的政治和經濟都不穩定,鄰國之間的糾紛也接連不斷。彼此相互不信任的小國之所以攜手合作,是因為感受到了共産主義這個「敵人」的威脅。

「(合作成立東盟是)為了實現獨立自主,掌握能從外部的惡劣影響中保護自己的實力」,印度尼西亞時任外長亞當·馬里克(Adam Malik)生前這樣回憶説。

越南戰爭上演了美蘇的代理戰爭,向周邊國家強調了共産主義擴張會産生威脅的「多米諾理論」。而隨著1975年越南戰爭結束美國退場,産生了「權力的空白」(已故新加坡前總理李光耀),越南和柬埔寨等相繼建立了共産主義政權。東盟作為「反共聯盟」的色彩進一步增強。

這一角色迎來轉捩點是在冷戰結束時。1988年,泰國時任總理差猜提倡「將印度支那由戰場變成市場」,開始建立以經濟合作為核心的共同體。

|

| 通過接連接納「舊敵」,由10個國家組成的一大經濟圈走向增長(kyodo) |

雖然是人口和經濟規模均比較小的小國集合體,但如果以地區為單一市場推進自由化,能形成巨大的經濟圈。在這樣的構想下,1992年決定創立東盟自由貿易區(AFTA),開始分階段下調地區關稅。以通過Doi Moi(經濟革新)政策開始對外開放的越南為首,寮國、緬甸和柬埔寨等國家也相繼成為成員國,今後將繼續增強目前由10個國家組成的地區經濟聯盟的成員。

在2003年的首腦會議上,東盟成員國就2020年之前成立「政治安保共同體」、「經濟共同體」及「社會文化共同體」達成一致。2015年底成立了東盟經濟共同體(AEC)。

|

以經濟為中心的東盟的變化吸引了外資,促進了經濟增長。截至2016年,地區生産總值(GDP)達到約2.8萬億美元,為50年前的120倍。還與中日韓等簽訂了自由貿易協定(FTA),擴大了出口對象。另外,東盟還討論了形成包括印度等在內的大規模自由貿易協定網以及東亞區域全面經濟夥伴關係(RCEP)。

|

民族、宗教和政治體制各異的「馬賽克集團」東盟與歐盟(EU)不同,一直以寬鬆的合作為目標。通過耐心的談判使全體一致做決定的「東盟方式」與不插手各國內政問題的「內政不干涉」原則是使曾經不斷發生衝突的各國為維持合作而總結的智慧。

不過近年來,在中國與部分東盟成員國存在主權爭議的南海問題上,成員國之間的分裂非常明顯,對東盟的這種做法産生懷疑的聲音也不斷高漲。隨著中國的崛起,採取靠攏中國的政策的國家增多,團結的局面也凸顯混亂。以50週年為契機,東盟會走向何方備受關注。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)新田裕一 仰光

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。