日本為什麼將8·15定為「終戰日」?

2018/08/15

日本政府首次在8月15日舉行「全國戰歿者追悼儀式」是在1963年。這一年,動畫片《原子小金鋼》開始在電視上播出,第二年將迎來東京奧運會。「百感交集,在這裡深深表示追悼之意」,昭和天皇的講話通過電視在全國範圍播出。「終戰日」的追悼儀式成為了夏季的例行活動。

1945年8月15日,昭和天皇通過廣播向國民宣佈終戰。據《昭和天皇實錄》顯示,在戰後過去10年的1955年以後,昭和天皇都會在這一天避免外出,自1963年至去世的前一年(即1988年),幾乎每年都出席戰歿者追悼儀式。1989年即位的明仁天皇也繼承了這一傳統。

|

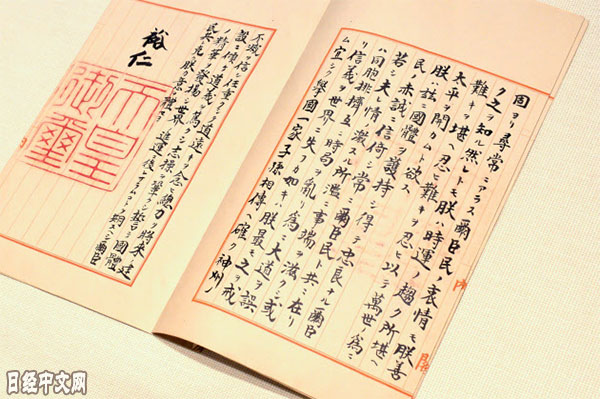

| 以戰後70年為契機限時展出的《終戰詔書》原件(2015年8月,國立公文書館,東京都千代田區) |

不過,終戰詔書實際上是發佈於8月14日。日本簽署投降文件則是在9月2日。日本放送大學日本政治思想史教授原武史指出,「嚴格來説,8月15日是國民被告知接受《波茨坦公告》的日子,並非戰爭結束的日子。但是,玉音放送(即播放天皇宣讀《終戰詔書》的錄音,「玉音」是對天皇聲音的敬稱)的衝擊已經成為人們心中對終戰日的印象」。

昭和天皇的玉音放送意味著戰爭終結,再加上舊曆盂蘭盆節(農曆七月十五)這個時節,某種意義上存在誤解的印象將追悼戰歿者和「8·15」聯繫起來。

日本政府將8月15日正式定為「追悼戰歿者、祈禱和平的日子」是在1982年。作為總理府的內閣總理大臣官房參事官主管專家會議事務局的小西亙(82歲)回顧稱,「為了儘量避免成為政治問題,當時的氛圍是要低調行事」。

1981年9月成立的「關於戰歿者追悼日的懇談會」的委員廣泛包括作家、最高法院前法官和實業家。制定祈禱日的背景是以遺屬會為支援基礎的自民黨的要求。

據悉,在非公開會議上,曾出現「如今還有必要制定祈禱日嗎」等否定的意見。小西表示,懇談會主席、日本慶應義塾大學校長石川忠雄曾私下委託文藝批評家江藤淳擬定報告書草案。

「應該選擇什麼日子才能跨越宗教和政治主張被民眾所接受呢?」江藤把小西請到自己家討論,決定著重選擇能夠面向未來、祈禱和平的日子。

小西表示,「最終認為,能夠作為新時代到來的日子而被眾多國民所接受的,只有8月15日」。

作為委員們的整體意見而於1982年3月提交了報告,之後在國會通過。報告中未加入當初執政黨要求寫入的內閣成員正式參拜靖國神社的內容,因此在野黨方面也沒有出現太大的反對聲。

提問的在野黨議員表示,「這篇文章真是‘高智商犯罪’。應當發誓再也不發動戰爭」。小西的上司拍了拍他的肩膀表示,「這是誇獎的話」。

日本人的終戰觀與昭和天皇的「玉音」是分不開的。在昭和之後的平成時代(1989年至今)即將落下帷幕的今天,日本國民已經自然地將8月15日作為回顧戰爭的日子。小西認為,「相比更嚴謹的歷史日期,重視祈禱和平才是正確答案。因為即使經歷過戰爭的人減少,對和平的期盼也是不會變的」。

「全國戰歿者追悼會」的歷史

日本政府主辦的「全國戰歿者追悼會」的歷史可追溯到《舊金山對日和平條約》生效、聯合國結束對日佔領的1952年。

當時的舉辦日期並非8月15日,而是5月2日,會場為東京新宿御苑。之後要求政府繼續舉辦的呼聲很強,但由於新憲法規定政教分離,會場選擇等討論未能達成一致,導致追悼會中斷了10年以上。

最終,1963年首次在8月15日以不伴隨宗教儀式的形式,在日比谷公會堂舉行了追悼會。1964年應「遺屬要求」,將靖國神社作為會場,但是遭到強烈批評,1965年之後在日本武道館舉行追悼儀式成為慣例。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。