G7未能描繪出「後G8」時代國際秩序

2014/06/06

持續緊張的烏克蘭局勢、充滿火藥味的亞洲海洋。6月5日在布魯塞爾閉幕的七大工業國(G7)首腦會議顯示出團結起來應對這些課題的姿態。但是,面對不斷堅持自身主張的俄羅斯和中國,難以掩飾G7影響力的下降——時隔16年將俄羅斯排除在外召開的此次主要國家首腦會議反映出了這種世界現實。

在外交問題成為主題的4日的晚餐會上,各國首腦們在歐盟(EU)總部的圓桌前圍坐在一起。晚餐會的大部分時間都是在討論關於俄羅斯合併克里米亞後的烏克蘭局勢。

美國與歐日的差距

「G7團結一致發出信號至關重要」,在擔任峰會主席的德國總理梅克爾呼籲大家發言後,圍繞援助烏克蘭的問題,各國相繼有聲音強調了團結的重要性。

但是,一談及在何種程度上嚴厲對待俄羅斯的問題,立場的分歧就浮出了水面。態度最為強硬的是美國總統歐巴馬。在晚餐會之前的演講中,歐巴馬稱「如果俄羅斯繼續進行挑釁,將會更加孤立,並進一步付出代價」,暗示可能實施新一輪制裁。

與此相對,與俄羅斯具有深厚經濟聯繫的歐洲的真實想法則是希望避免嚴重的對立。

「有必要敦促俄羅斯參加對話」,法國總統歐蘭德如此表示,牽制了歐巴馬的強硬言論。同時,其他歐洲首腦也表示,「如果將俄羅斯排除在外,國際秩序的穩定不太可能」,與美國劃清了界限。而有意發展對俄外交的日本首相安倍晉三也與歐洲方面保持了步調一致。

美國與日歐的態度分歧已經對私底下的首腦宣言協商産生了影響。

在宣言的最初方案中,就針對實施新一輪制裁的條件表示,「如果俄羅斯不致力於烏克蘭問題的和平解決」。也就是説如果俄羅斯拒絕協助烏克蘭實現穩定,將加強制裁。這反映了歐巴馬的決心。

不過,最終宣言就制裁條件表述為「如果情況需要」,採取了模糊説法。談判相關人士稱,「這是因為歐洲不願將俄羅斯逼入絕境」。

歐巴馬在峰會後的記者會上強調:「這是普丁總統回到國際法道路上的機會」,並表示由於制裁,「停滯的俄羅斯更加弱化了。」

但俄羅斯總統普丁被記者問及就沒有自己而舉辦的G7峰會有何感想時,普丁稱「想説‘希望他們能吃頓好飯’」。

由於在敘利亞衝突等問題上手段笨拙,歐巴馬政府的外交能力在國內外受到批評。這是G7凝聚力下降的原因之一。而更為嚴重的是,G7自身影響力正在下降。

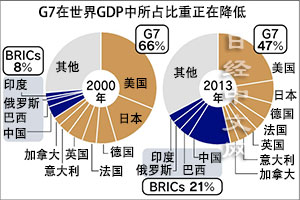

G7佔全球國內生産總值(GDP)的比例已經從2000年的約66%下降至2013年的約47%。相反,中國、俄羅斯、印度和巴西4個國家的比重在同一時期則從8%以上增加至約21%。日趨自信的中俄兩國將對G7的瓦解起到推動作用。

亞洲也受到影響

這種國際力量對比的變化還將波及到亞洲。中國正日趨自信,並擴大了強硬的行動。

「烏克蘭局勢與亞洲局勢聯動」,安倍在G7峰會上這樣表示。此舉意在敦促各國關注因中國而掀起波瀾的東海和南海。此外,首腦宣言也加入了牽制中國的表述。

但是,沒有跡象表明中國將會接受這一意見。中國外交部發言人在5日的記者發佈會上反駁稱,「將有關爭議國際化,以及無關方干涉和介入爭議,無助於爭議的解決,只會增加解決問題的難度,不利於地區和平與穩定」。

美蘇冷戰結束後,1991年蘇聯總統高爾巴喬夫作為嘉賓第一次參加了倫敦峰會。從葉爾欽參加的1994年的峰會開始加入政治討論,1998年後「G8」的名稱開始固定。

此次,被「G8」趕走的俄羅斯和中國合作,展現出與G7對抗的姿態。世界還沒有描繪出新秩序……

(中山真 布魯塞爾報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

美國與歐日的差距

「G7團結一致發出信號至關重要」,在擔任峰會主席的德國總理梅克爾呼籲大家發言後,圍繞援助烏克蘭的問題,各國相繼有聲音強調了團結的重要性。

但是,一談及在何種程度上嚴厲對待俄羅斯的問題,立場的分歧就浮出了水面。態度最為強硬的是美國總統歐巴馬。在晚餐會之前的演講中,歐巴馬稱「如果俄羅斯繼續進行挑釁,將會更加孤立,並進一步付出代價」,暗示可能實施新一輪制裁。

與此相對,與俄羅斯具有深厚經濟聯繫的歐洲的真實想法則是希望避免嚴重的對立。

「有必要敦促俄羅斯參加對話」,法國總統歐蘭德如此表示,牽制了歐巴馬的強硬言論。同時,其他歐洲首腦也表示,「如果將俄羅斯排除在外,國際秩序的穩定不太可能」,與美國劃清了界限。而有意發展對俄外交的日本首相安倍晉三也與歐洲方面保持了步調一致。

美國與日歐的態度分歧已經對私底下的首腦宣言協商産生了影響。

在宣言的最初方案中,就針對實施新一輪制裁的條件表示,「如果俄羅斯不致力於烏克蘭問題的和平解決」。也就是説如果俄羅斯拒絕協助烏克蘭實現穩定,將加強制裁。這反映了歐巴馬的決心。

不過,最終宣言就制裁條件表述為「如果情況需要」,採取了模糊説法。談判相關人士稱,「這是因為歐洲不願將俄羅斯逼入絕境」。

歐巴馬在峰會後的記者會上強調:「這是普丁總統回到國際法道路上的機會」,並表示由於制裁,「停滯的俄羅斯更加弱化了。」

但俄羅斯總統普丁被記者問及就沒有自己而舉辦的G7峰會有何感想時,普丁稱「想説‘希望他們能吃頓好飯’」。

|

G7佔全球國內生産總值(GDP)的比例已經從2000年的約66%下降至2013年的約47%。相反,中國、俄羅斯、印度和巴西4個國家的比重在同一時期則從8%以上增加至約21%。日趨自信的中俄兩國將對G7的瓦解起到推動作用。

亞洲也受到影響

這種國際力量對比的變化還將波及到亞洲。中國正日趨自信,並擴大了強硬的行動。

「烏克蘭局勢與亞洲局勢聯動」,安倍在G7峰會上這樣表示。此舉意在敦促各國關注因中國而掀起波瀾的東海和南海。此外,首腦宣言也加入了牽制中國的表述。

但是,沒有跡象表明中國將會接受這一意見。中國外交部發言人在5日的記者發佈會上反駁稱,「將有關爭議國際化,以及無關方干涉和介入爭議,無助於爭議的解決,只會增加解決問題的難度,不利於地區和平與穩定」。

美蘇冷戰結束後,1991年蘇聯總統高爾巴喬夫作為嘉賓第一次參加了倫敦峰會。從葉爾欽參加的1994年的峰會開始加入政治討論,1998年後「G8」的名稱開始固定。

此次,被「G8」趕走的俄羅斯和中國合作,展現出與G7對抗的姿態。世界還沒有描繪出新秩序……

(中山真 布魯塞爾報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。