日本「社畜」演化歷程

2019/05/20

2018年10月,一部名為《無法成為野獸的我們》的日劇在中國大火。除了人氣女演員新垣結衣主演的原因,她在劇裏典型的「社畜」遭遇也引發了很多中國觀眾的共鳴,很多人表示劇情扎心,感同身受。作為一名上班族,女主每天早上在地鐵裏被擠得面目扭曲,無時不刻都在接受上司的工作簡訊轟炸,在公司要幫助愛推脫責任和毫無干勁的同事「善後」,在酒席上要幫客戶預定好伴手禮提前叫好計程車,隨時需要掏出電腦改PPT……

|

| 日本的上班族 |

到了今年1月,中國一家社交電商在公司年會上宣佈將實行「996(指工作時間為9:00到21:00,一週工作6天)工作制」。阿里巴巴董事局主席馬雲也在微網誌上發表了自己對996的看法,稱「能做996是一種巨大的福氣」。「社畜」一詞再次成為網路熱點,很多人高呼「不想做社畜」,要有自己的生活。

「社畜(shachiku)」一詞來源於日語,是「會社(公司)」和「家畜」的組合詞,正如字面意思,意為「公司的家畜」。指的是那些像被套上項圈不分晝夜為公司做牛做馬、面容枯槁瘦骨嶙峋的上班族。早在1980年代末期,日本社會上就出現了這一説法,到了1990年,「社畜」更是成為了當年的流行語,與此類似的流行語還有「企業戰士」、「猛烈社員」、「Workaholic(工作中毒)」等。

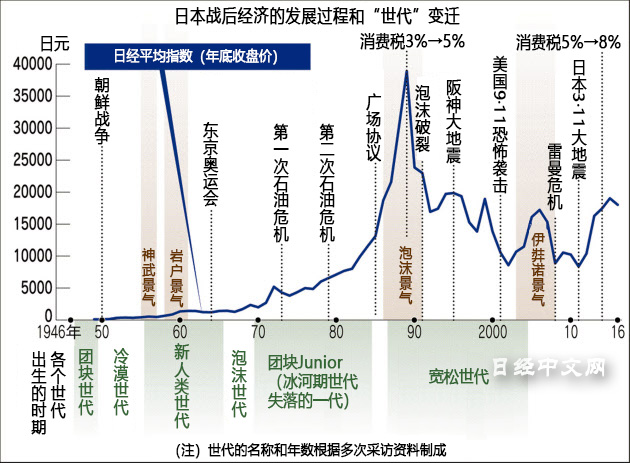

為何當時的日本會出現這種現象呢?日經中文網匯總了《日本經濟新聞》等相關報道,通過追溯日本幾代人的特徵和社會背景,分析員工的工作目的、對公司的忠心以及公私切換的方式,可以看出日本人工作方式的逐漸轉變以及「社畜」在日本的演化歷程。

|

團塊世代(1947~1949年出生)

二戰結束後,日本出現第一次嬰兒潮,在1947~1949年出生的這批人被前日本經濟企劃廳長官堺屋太一稱為「團塊世代」。作為戰後出生的第一批人,他們在1970年前後走向工作崗位。當時的日本企業剛剛起步,父母一輩在生活上無法給予他們過多的支援,年輕人們被迫走上了自力更生的道路。對於這些人來説,工作是生存手段,更是公司賜予的東西。

|

| 日本航空的入社儀式(1973年4月) |

很多日本企業的業績不斷蒸蒸日上,努力工作的員工們也得到了應有的回報。很多人抱著「努力就會有回報」的想法,甚至自告奮勇去為公司開拓未開發的市場。在經濟環境變化之後這種意識也未消失,經常會被下一代人皺眉抱怨「聲音太大」、「太執拗」。這代人的很多被認為工作起來不顧家人,其中一個特點是像「社畜」一樣工作。第一次嬰兒潮出生的人們在日本人口中的佔比相當大,在就業、消費和教育等方面産生的影響不容小覷。

新人類(1950年代後期~1964年出生)

這代人經歷了「共通1次試驗」(日本統一高考,1979年開始實施,1989年後被廢除),喜愛動漫、電子音樂等,《太空入侵者》等電子遊戲人氣火爆。他們被視為「次文化的元祖一代」,也是標新立異的年輕一代。

|

| 被稱為「新人類」的年輕人穿上熱褲走上街頭 |

但是,這代人走上社會時,正如美國哈佛大學教授傅高義的《日本名列第一,對美國的教訓》(Japan as No.1:Lessons for America)的書名一般,日本企業的國際地位提高,商業環境日漸成熟。如果説「團塊世代」開拓了新的市場,那「新人類」則開始追求量化擴大,將「PDCA管理迴圈(是指將品質管理分為計劃、執行、檢查、處理4個階段)」發揮到了新的高度。因此,與「團塊世代」相比,這代人會有一種柔軟、雅致的印象。

與60年代的「猛烈」作風不同,這一時代出現了與之相反的口號,號召大家工作要「Beautiful」,但日本企業正是如日中天,工作量猛增,日本人的工作方式很難維持「Beautiful」的狀態。

泡沫世代(1965~1969年出生)

泡沫經濟時代,日本上班族的工作方式發生了巨大的變化。廣場協議之後,大量資金湧入日本,企業將大筆資金注入房産和業務開發,陷入了扭曲和瘋狂的狀態。企業為了擴大規模不斷招人,形成了空前的就業賣方市場。據説,當時超過50%的大學畢業生能進入東證一部上市企業,很多年輕人是被企業求著入職的。

|

| 東京銀座的繁華街燈火通明,一排排計程車正在排隊接客(1991年) |

企業的現有業務陷入停滯,紛紛開啟新的事業。新人們不會被去安排做雜事,而是被分配到「新事業開發室」等部門。這一做法確實培育出了很多具有豐富想像力的優秀人才,但看起來形勢一片大好的經濟環境讓企業對年輕人的提案分外寬容,也導致很多年輕人迷失了自己。

年輕人也出現了意識變化。他們認為工作不是公司給予的,而是自己創造的。工作的目的不再是為了吃飯、也不是為了家人,工作本身成為了目的。1986年,日本實施了《男女雇用機會均等法》,年輕女性也開始在職場綻放光芒。

團塊Junior(又稱冰河期世代)(1970~1984年出生)

泡沫經濟崩潰後,「團塊Junior」也就是「團塊世代」的孩子們開始登上社會舞臺。彼時,招聘環境發生了翻天覆地的變化,就職人數呈斷崖式下跌。尤其是70年代前期出生的人們經歷了殘酷的考試地獄,好不容易上了大學卻親眼目睹泡沫破裂,身上的受害者感情強烈。這段時期亦被稱為「失落的一代」和「冰河期時代」。

在這代人就職前,企業的倒閉和裁員逐漸增多,在公司按部就班地工作並非萬全之策。必須要在跳槽市場上成為搶手的人才,抱有這種強烈意識成為這代人的特點。「提升職業技能」成為流行詞,他們為了提高自己的市場價值,積極地去考取各種資格證書。更傾向成為某一領域的專業人才,不願意成為多面手的管理職。

日本的80後們從幼時開始接觸電子遊戲機,到了高中和大學,網際網路和手機開始普及,成為日本網路文化的中堅力量。從對企業的忠心度來説,這代人處於公司和個人間的距離感急劇變化的轉捩點。同時,更多的女性進入社會工作,雙職工家庭也迅速增多。

寬鬆世代(1987~2004年出生)

2002~2010年,日本的學校遵循了「寬鬆教育」的方針,在此環境下成長起來的一代人也被稱為「寬鬆世代」。由於學業負擔減重招致學習能力下降,寬鬆教育經常被人詬病,但也讓這代人形成了與以往完全不同的特點,那就是忠實自己的內在。工作更加目的化,不再是生存的手段,重視的是充實自己,而非職位和收入。對待公司和上司的關係更加理性,更重視自己的時間,更傾向於主張工作和生活的平衡是自己的權利。

|

| 寬鬆世代的年輕人(2016年) |

這代人被批評為不主動、不願擔風險等,與工作第一的上一輩「社畜」相比明顯不同。但也誕生了一批不依賴公司、忠實自己內心信念的優秀人才。有很多人在國際貢獻、社會福祉和環境保護等領域成為了領軍人物。

同時,還有一批人在公司這一小社會中無法將自己的想法變現,即使想貢獻社會也無法在工作中實現。他們能夠玩轉各種社交網路,在橫向社會中擁有很多人脈,但在縱向社會的存在感較低,在公司找不到想做的事,轉而向週末的志願者活動等地方尋求自我實現。如何充分利用這樣的年輕員工,是日本企業經常容易忽視的一個側面。

從「團塊世代」再到「寬鬆世代」,日本人的工作方式隨著社會發展也在不斷改變。有人説,任勞任怨的「社畜」讓日本實現了戰後的經濟奇蹟,但也引發了一系列的社會問題。比如,與「社畜」一詞幾乎同時出現的「過勞死」,至今仍是日本社會的一大未解問題。儘管「過勞死」一詞在1980年代就已經被媒體廣泛報道,但日本厚生勞動省2017年10月發佈的《過勞死等防止對策白皮書》顯示,工作問題成為原因和動機之一的自殺者人數2016年達到1978人,相當於每天就有5、6個人因工作原因而自殺。2016年的電通新員工過勞自殺事件讓人記憶猶新。

近年來,日本政府更加積極地推進「勞動方式改革」。在2018年初的施政演講中,日本首相安倍晉三也提到了電通員工的事件,表示要「努力糾正長時間勞動」,表達了將加速修訂通過懲罰制度規定加班時間上限的相關法律的方針。還提到了修訂旨在實現同工同酬的法律,以「單獨具體地糾正不合理的待遇差別」。

2018年6月29日,作為去年日本國會最重要法案的「勞動方式改革相關法案」在參議院全體會議上獲得表決通過。日本的《勞動基準法》等共計8部法律將全部被修改。為了糾正長時間勞動問題,法案規定加班時間「原則上為每月45小時,每年360小時」。顧及到繁忙期,還規定一年最高加班時間不得超過720小時,單月不得超過100小時。違反規定的企業將受到處罰。

|

| 地鐵站內晚上下班的人們 |

有數據顯示,東京地鐵晚上9點以後的乘客人數在2017年度首次出現同比下降。傍晚5~8點的乘客數則持續增加。也就是説,日本上班族的回家時間在不斷提前。在一項關於工作壓力原因的調查顯示,在過去的兩次調查中排在第1位的「與上司的人際關係」在此次下降至第4位,佔26.9%。第5位是「工作量大」,佔24.7%,排名連續3年下降。這一切也許要歸功於「勞動方式改革」。

2019年春季開播的日劇《我,要到點下班》也反映了當前世態。堅持到點下班、充實私人生活的女主角從剛開始同事們眼中的異類,慢慢地在影響著身邊的人,逐漸讓同事認可了她的工作態度。與鄰國的職場新風相比,中國還在熱議「996」究竟是福報還是陰謀。那麼,你是要到點下班,還是要奮鬥至上呢?

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。