中國在尖端半導體技術上猛追

2023/03/10

中國大陸的半導體産業在尖端領域提升實力。正在台灣、南韓和美國企業領先的邏輯(運算)和存儲晶片領域的半導體技術上追趕,而在基礎研究領域,也在迅速提高存在感。加強危機感的美國於2022年10月啟動了半導體和製造設備的廣泛出口管制。如果中美對立加深,正在擺脫混亂的半導體供應鏈有可能再次加深裂痕。

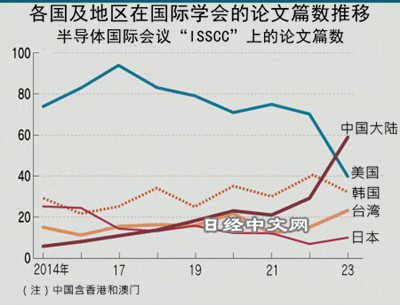

在2月舉行的被譽為「半導體奧林匹克」的國際學會「ISSCC」上,從入選的各國和地區的論文篇數來看,中國大陸超過美國和南韓,首次躍居首位。大學的入選篇數增加,中國大陸的份額達到29.8%,與2022年的14.5%相比大幅上升。在影響中長期技術開發能力的基礎研究領域,中國大陸半導體的實力也在穩步提高。

|

以奈米(奈米為10億分之1米)級的微細化技術為代表,從材料到製造設備,半導體均需要高度的産業積累。中國大陸在製造和設計方面起步晚,但採用媲美美台韓各領域龍頭企業的性能和技術的中國大陸企業在增加。

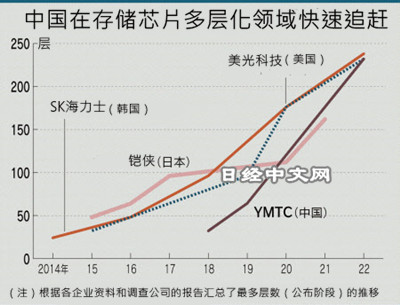

代表性案例是用於長期存儲的NAND型記憶卡領域。南韓三星電子、日本的鎧(KIOXIA Corporation)和美國美光科技等一直領先,但中國的長江存儲科技(YMTC)在技術方面迅速追趕。

|

從記憶卡來看,微細的電路形成在結構上日趨困難,正在將存儲單元層疊加起來,以提高存儲密度。在2022年各企業先後超過200層的産品,加拿大調查公司TechInsights在11月的報告中表示,「作為200層以上的産品,我們確認到第一個生産的是長江存儲」。雖然被認為存在盈利性等課題,但在技術層面,已跟上領先陣營。

在承擔高速運算處理的邏輯晶片領域,中國大陸企業也在發動攻勢。在人工智慧(AI)等不可或缺的GPU(圖形處理器)領域,壁仞科技(BIRENTECH)8月推出了新産品,表示具備與美國英偉達的「A100」相比在速度上達到逾2倍的性能。

微細化技術也具有逼近最尖端産品的勢頭。代工企業中芯國際(SMIC)採用「7奈米」技術的産品得到確認。現在,已追趕至比實現量産的最尖端産品「3奈米」落後2代的地步,作為代工廠商,僅次於台積電和三星電子。

|

面對從研究開發到電路設計、製造能力,在半導體尖端技術上開始躍進的中國大陸,美國正在加強危機意識。

美國對中國晶片發展製造阻礙

「左右美國的技術創新和將來,將對中國政府尋求支配的産業展開投資」,美國總統拜登在2月7日發佈的國情咨文中,顯示出對抗加強最尖端科技的中國這一想法,表示「為了避免尖端技術以同我們敵對的目的使用,將(與同盟國)展開合作」,提到了考慮到半導體的對華限制。

美國在2018年以後,不斷加強針對中國的貿易限制。在採取事實上的禁運措施的實體清單中列入華為技術和中芯國際等,分階段強化了內容。2022年發佈的對華管制比此前更加深入,對中國的尖端半導體開發和製造製造障礙。

成為焦點的是製造設備的限制。美國將技術世代14~16奈米以下的邏輯晶片、層數128層以上的NAND型記憶卡等、製造尖端半導體所需的設備列為出口限制對象。美國應用材料、科林研發等美國設備大型企業面向製造尖端産品的設施等的出口受到限制。美國籍技術人員在當地參與晶片製造也被禁止,支撐中國半導體企業的技術人員也已撤離。

此外,半導體電路設計不可或缺的EDA(電子設計自動化)軟體也成為對象。在描畫複雜的電路圖、融入製造工序的基礎性工具領域,新思科技(Synopsys)和楷登電子(Cadence Design Systems)等美國企業形成壟斷。業內相關人士表示,如果中國企業無法利用,「將在尖端領域落後近10年」。

|

此次的限制不僅限於美國企業,還限制了採用美國技術的産品的貿易。涉足超微細電路形成不可或缺的光刻設備的荷蘭阿斯麥(ASML)、在薄膜形成設備等領域有優勢的日本Tokyo Electron等也受到限制。

日本也捲入其中

此外,美國還表明與荷蘭、日本的有關對華限制的交涉。據稱已達成一定的共識,預計兩國也將與美國保持一致步調。

國際貿易中心的數據顯示,在中國的半導體設備進口額(2021年、含香港、約428億美元)中,來自日美歐的進口占到6成。

中國半導體行業協會(CSIA)2月針對美國的管制措施發表聲明稱,「反對這一試圖將中國半導體産業排除在全球産業體系及市場自由競爭之外的行為」,指出如果日本與荷蘭追隨,「對全球最終消費者的利益造成長期傷害」。

對設備出口實施管制,中國大陸難以自主量産

中國的尖端半導體製造因美國的管制而在遭受打擊。在2022年10月以後,美國企業限制對中國大陸出口和撤走美國籍技術人員,致使中國大陸尖端産品工廠的運作和投資陷入停滯。日本半導體製造設備協會(SEAJ)的負責人表示,「1月以後對中國(出口)顯著減少」。目前仍看不到對華管制的妥協點。

|

自2022年10月管制加強以來,中國一直批評美國。中國商務部12月表示美國管制違規,向世界貿易組織(WTO)提起訴訟。東京大學研究中國經濟的教授丸川知雄表示,「這是符合國際法的克制反應」,認為「可以看出為了本國的半導體産業,不希望進一步擴大脫鉤」。

美國政府和産業界對中國半導體管制很難完全團結一致。面對美國政府的廣泛的半導體管制,美國半導體産業協會(SIA)表示擔憂稱,「行業的不確定性前所未有地提高」。從公開徵求意見來看,業內各企業和團體表示管制之外的交易也有可能萎縮,要求縮小管制的範圍。

但看不到美國放寬對華管制的跡象。日本綜研的主任研究員野木森稔認為:「與川普政權時期相比,(對華管制)明顯加強。如果邁向終結的談判進展不順利,中美對立有可能迅速加深」。

|

| 面對在半導體技術上提高存在感的中國,美國通過出口管制加以對抗(Reuters) |

針對中國大陸的半導體製造設備,東京大學丸川知雄教授指出「基本上涵蓋全部工序」,但被認為能完全自主實現一條龍量産的只有用於電流控制等的功率半導體等採用成熟技術的産品。

不少觀點認為在現階段,「中國趕超美國製造水準在成本方面和技術方面都幾乎不可能」(野木森稔)。

中國為了實現半導體的國産化,正展開鉅額投資。製造設備和EDA等的管制強化,有可能反而加快中國半導體技術發展的速度。

中美對立的激化蘊含導致半導體供應鏈不穩定化的風險。實際上,世界對中國大陸半導體産業的依存度並不低。

|

如果將目光轉向被稱為「成熟産品」、「遺留産品」的非尖端産品,中國按製造能力計算被認為掌握近2成份額。在汽車、家電和工業設備等廣泛産品使用的晶片領域,中國是不可或缺的供應商。

美國雖然將對中國的半導體管制鎖定為尖端領域,但如果對立激化,有可能波及成熟産品的領域。因新冠疫情而産生混亂的半導體供應鏈目前處在危險的平衡之上。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)江口良輔、松浦奈美

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。