中國半導體初創投資過於偏重無廠企業

2023/02/06

山田周平:中國力爭提高半導體自給率,政策手段之一是豐富的資金。做法是基金向半導體初創企業投融資,最終在面向新興企業的股票市場上市。不過,雖然在截至2022年中期的約8年裏提供了超過800筆投融資,但未能帶來自給率提升的項目佔一半以上。

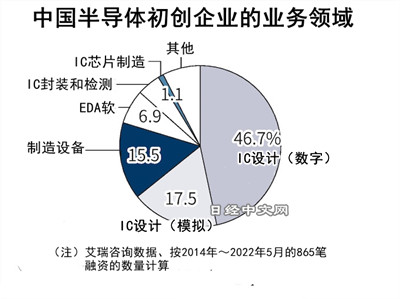

作為調查中國半導體産業整體情況的一環,調查公司艾瑞諮詢(iResearch)匯總了中國國內半導體初創企業的融資情況。在中國正式啟動振興政策的2014年至2022年5月共進行了865筆投融資。

按業務領域來看,數字IC設計佔46.7%(按筆數計算),比例最高,而模擬IC設計佔17.5%,次之。專注於電路設計、晶片製造委託給外部的「無廠」業態的企業佔64.2%。

|

「如果考慮投資的規模和回收,是合理的偏重,但並未直接對半導體自給率提高做出貢獻」,日本電子産業諮詢公司Grossberg LLC的代表大山聰如此表示。

從現代的半導體産業來看,電路設計和製造等各工序由專業公司負責的水準分工屬於主流。中國要提高半導體的自給率,本來應向涉足製造工序和製造設備開發的初創企業投入資金。

但艾瑞諮詢的調查顯示,對IC晶片製造的初創企業的投融資僅為1.1%。美國出口管制讓中國國産化成為當務之急的製造設備的投融資也僅為15.5%。

例如從2022年中國半導體企業IPO來看,海光資訊技術8月在面向高科技新興企業的市場「科創板」上市屬於最大規模。海光也是CPU(中央處理器)的「無廠」企業,招股説明書將由於美國制裁,與晶片代工商的關係受到影響列為經營風險。

|

| 海光2022年8月的上市紀念儀式(圖片來自該公司官方網站) |

正如海光擔憂的那樣,中國加快提高自給率,交給台灣企業等的代工因美國制裁而日趨困難正是原因之一。中芯國際(SMIC)具備一定供應能力,雖然其他類似企業的出現受到期待,但實際情況是「創業投資並未投向需要鉅額投資、同時回收需較長時間的硬體領域」(大山聰)。

中國具有規模超過6萬億日元的國家大基金向現有企業提供投融資的計劃,但2022年夏季腐敗問題曝光。中國的苦戰彰顯出豐富資金是振興半導體産業的必要條件,但並不是充分條件。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)亞洲科技總編 山田周平

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |