中國商品期貨交易「被降溫」的背後

2017/09/28

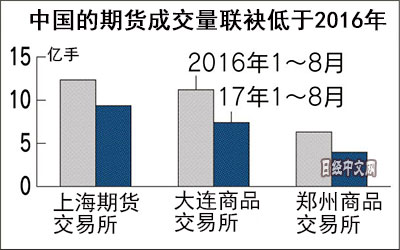

中國的商品期貨交易正在銳減。上海、大連和鄭州3家期貨交易所1~8月的合計成交量同比降低約30%。很多觀點認為,原因在於希望抑制交易過熱的當局加強了監管。日本國內的有色金屬價格等受中國期貨行情影響出現波動的狀況有可能出現改變。

中國最大的上海期貨交易所1~8月的成交量僅為9.3667億手,同比降低24%。大連降低34%,鄭州降低37%。其中農産品交易下滑明顯,大連的豆粕、鄭州的菜籽粕和砂糖降低50~70%。上海的螺紋鋼、鎳和銅降低30~40%,大連的鐵礦石降低24%。

|

| 大連商品交易所 |

2016年11月,上海期貨交易所將鋼材和有色金屬交易中向投資者收取的保證金提高1個百分點,提高至交易價格的9%。2017年夏季又將螺紋鋼的交易手續費提高至5倍。此外,大連商品交易所也在2016年提高了鐵礦石的交易保證金。進入2017年後,還宣佈對違反規定的投資者進行了處罰。此外,8月還提高了焦炭、焦煤的交易保證金。

在中國,押注基礎設施需求的鋼材和有色金屬買盤持續增加。截至2016年11月,上海的螺紋鋼價格比2016年初上漲了70%。隨著保證金提高,螺紋鋼價格一度趨於平穩。但2017年夏季價格上漲趨勢加強,交易所似乎再次加強了監管。

|

一系列的調控措施彰顯出當局對於投機過熱導致行情劇烈波動的警惕感。鑒於2015年的上海股市暴跌,中國政府限制了股指期貨的交易。被迫流出股市的資金湧向房地産,一部分也流向了商品期貨市場。

進入2017年9月後,中國政府全面禁止了通過發行虛擬貨幣進行融資的「首次代幣發行(ICO)」。顯示出千方百計控制流入各種市場的投資資金的情形。

熟悉中國狀況的伊藤忠經濟研究所主任研究員武田淳表示,「當局對於物價上漲和對消費者的打擊很敏感」,分析稱政府擔心對現貨價格産生影響。認為政府「在所有市場都尋求遏制過度投機」。

中國作為最大規模的消費國,被認為正尋求掌握國際商品期貨定價主導權。日本的相關人士表示,「中國為了確立價格指標,正試圖打擊投機,保護和培育商品市場」。日本國內的銅和鋼材等工業原材料的價格越來越容易受到中國等海外期貨價格波動的影響。如果海外的價格劇烈波動趨於平穩,有助於維持日本國內的價格穩定。

據美國期貨業協會(FIA)統計,從2016年全球期貨交易所的交易量(包括期權在內)來看,上海居第6位,大連居第8位,鄭州居第11位,壟斷了亞洲前3位。合計成交量增至10年前的11倍。一方面,預計2017年排名將會下滑,同時全球整體成交量的增長也有可能踩下煞車。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。