哪個指數能反映當前中國經濟?

2016/06/29

如果問中國股市是否真的表現低迷,那給出回答自然是「YES」。上證綜合指數自年初以來下跌18%(截至6月23日)。超過下跌15%的日經平均指數,在世界主要市場中接近最糟糕。不過,要問是否所有的中國股票都便宜,情況就另當別論了。

「如果僅觀察上證綜合指數,越來越難以看清中國經濟的實際情況」,在記者採訪時,中國的分析師經常給出這樣的忠告。他們指出,股票指數的走勢與在中國國內、尤其是大城市生活的人的實際感受存在差異。

那麼,這是什麼原因呢?在上海證券交易所,金融和能源2個行業的股票佔總市值的近一半。同時,機械等「重厚長大」型産業比率也很高。不良債權不斷增加的銀行和存在供應過剩的製造業是目前形勢最為嚴峻的部門。這些行業的股價低迷自然在預料之中,而整體指數行情也容易被這些低迷行業拖後腿。

從2015年中國國內生産總值(GDP)的行業構成來看,以服務業為中心的第三産業的比率首次突破50%。電影的票房收入比上年增長近5成,據稱2017年將超過美國,躍居世界第一。換言之,以傳統經濟為中心的上證綜合指數並未全面反映這種經濟結構的變化。

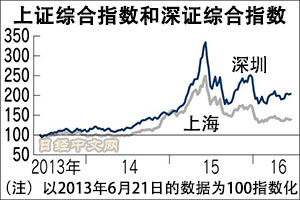

作為更加貼近實際感受的指數,市場相關人士列舉的是深圳綜合指數。其特點是根據深圳證券交易所的全部股票計算,其中IT、消費品和保健行業的比率很高。從過去3年的漲跌來看,與僅上漲4成的上海交易所相比,深圳則漲至約2倍。在每天的交易額方面,深圳也已經達到上海的2倍,可以説市場的主角已經換位。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)僅聚焦享受消費主導型經濟益處的「新經濟」股票,編制了自主的指數。4月,該行與美國公司攜手,開始發佈「S&P New China Sectors Index(標普新中國行業指數)」。

令人感興趣的是,在納入指數的前10大股票中,9隻股票是在中國本土(上海和深圳)以外上市的公司。中國網際網路三巨頭騰訊控股、阿里巴巴集團和百度的上市地是香港和美國,總市值合計接近50萬億日元。也就是説,在本土市場之外,也存在很多支撐中國經濟的增長股。股價指數被視為反映一個國家經濟的鏡子,但如果改變一下觀察的角度,就能發現另一個層面的中國的雄厚實力。

日本QUICK新聞 香港 森安圭一郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

那麼,這是什麼原因呢?在上海證券交易所,金融和能源2個行業的股票佔總市值的近一半。同時,機械等「重厚長大」型産業比率也很高。不良債權不斷增加的銀行和存在供應過剩的製造業是目前形勢最為嚴峻的部門。這些行業的股價低迷自然在預料之中,而整體指數行情也容易被這些低迷行業拖後腿。

從2015年中國國內生産總值(GDP)的行業構成來看,以服務業為中心的第三産業的比率首次突破50%。電影的票房收入比上年增長近5成,據稱2017年將超過美國,躍居世界第一。換言之,以傳統經濟為中心的上證綜合指數並未全面反映這種經濟結構的變化。

作為更加貼近實際感受的指數,市場相關人士列舉的是深圳綜合指數。其特點是根據深圳證券交易所的全部股票計算,其中IT、消費品和保健行業的比率很高。從過去3年的漲跌來看,與僅上漲4成的上海交易所相比,深圳則漲至約2倍。在每天的交易額方面,深圳也已經達到上海的2倍,可以説市場的主角已經換位。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)僅聚焦享受消費主導型經濟益處的「新經濟」股票,編制了自主的指數。4月,該行與美國公司攜手,開始發佈「S&P New China Sectors Index(標普新中國行業指數)」。

令人感興趣的是,在納入指數的前10大股票中,9隻股票是在中國本土(上海和深圳)以外上市的公司。中國網際網路三巨頭騰訊控股、阿里巴巴集團和百度的上市地是香港和美國,總市值合計接近50萬億日元。也就是説,在本土市場之外,也存在很多支撐中國經濟的增長股。股價指數被視為反映一個國家經濟的鏡子,但如果改變一下觀察的角度,就能發現另一個層面的中國的雄厚實力。

日本QUICK新聞 香港 森安圭一郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。