地方統計改革是改變經濟體制契機

2017/11/30

吉田忠則:中國的中央政府正試圖對地方政府的統計進行改革。至今中央和地方的數據經常不一致,這不僅可能招致經濟的混亂,還嚴重損害了中國政策的國際信譽。在習近平政府的領導下,能否改變地方政府「上有政策下有對策」這種陽奉陰違的做法?

中央親自參與地方政府的統計

要改變的對象是在掌握一國經濟動向方面成為主要統計數據的國內生産總值(GDP)。在中國,國家整體的GDP由國家統計局統計,而地方GDP由各省政府核算並發布,但地方數值的合計高於全國的情況已經常態化。

|

中央和地方的數值有出入,使掌握經濟情況變得困難,影響中央對經濟的調控。同時影響不僅限於國內,還成為國際社會對中國統計數據抱有不信任感的原因。一度大量湧現「中國增長率實際更低」的説法,就是因為存在質疑GDP的目光。

實際上也有統計數據違規被曝光的情況。遼寧省今年1月承認,省內市和縣在2011~2014年虛增了財政收入。該省2017年1~6月GDP比上一年同期大幅下降2成。雖然與財政收入虛增的關係不明確,但很可能1~6月數字是實際情況,所以增長率出現了暴跌。而與遼寧同樣的違狀況估計也存在於其他省。

為了改變這種事態,中央政府選擇的不是敦促地方自省,而是親自參與地方的統計。國家統計局10月底宣佈,2019年統一國家和地方的GDP核算方法。不再像以往那樣由省級統計部門分別統計各地方的GDP,而是改為在國家統計局的指導下核算。

國家統計局副局長李曉超表示,意圖在於「實現地區生産總值匯總數據與國內生産總值數據相銜接、提高國內生産總值核算數據品質、科學研判經濟運作形勢、制定宏觀經濟政策」。可以説這相當於正式承認了國家和地方的數據存在出入。

|

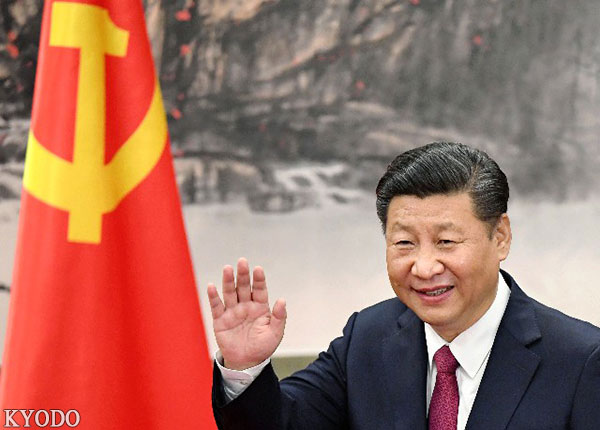

| 中國領導人習近平總書記 |

對於多年來困擾中央政府的地方的不完善統計揮起改革的手術刀,這是中國最高領導人習近平總書記的意向。習近平領導的中央全面改革深化領導小組在6月的會議上,通過了統一核算地方GDP的改革方案。國家統計局的此次行動就是為實現上述計劃而展開行動。

經濟的主角不是企業,而是地方政府

也許今後也可能出現「中國的統計數字仍難以相信」、「即使説推進改革也難以相信」等質疑的聲音,但或許需要暫且停下這種推測,仔細觀察中國所處的狀況。SMBC日興證券高級經濟學家肖敏捷針對這一點指出,「經濟本來的主角是企業和個人。但在中國,地方政府成為主角,和其他地方進行經濟競爭」。

在日本和美國很難想像,但在中國官員尋求從地方走向中央,在地方取得的政績將影響自己的前程。政績的象徵就是增長率。雖然中央政府多次強調單純追逐GDP擴張的競爭的弊端,但在沒有其他明確指標的情況下,旨在推高增長率的經濟運作仍在持續。

GDP統計的虛增無疑是違規行為,但在問題曝光後,虛假的數值將煙消雲散。但是,如果地方政府為勉為其難地推高增長率而刺激經濟,後遺症將影響實體經濟。房地産開發就是典型。中國的房地産投資並非以民間為主體,地方政府為增加財政收入而推動投資的情況很多。

|

這種經濟運作的基礎,並非是刺激需求,而是從生産端觀察經濟的思維。肖敏捷指出這就是「計劃經濟最初的思維方式」。如果政策的背後存在民營企業自由而高效的競爭能激活經濟這種思維,就將形成與目前不同的經濟運營。但由於情況並非如此,即使中央反覆告誡過剩投資,但在地方的主導下,似乎在説「下有對策」一樣,仍不斷展開投資,與其他地方展開競爭,這種事態一直在持續。

中國的這次統計改革不僅限於數據收集和分析方法的統一,還將成為改變「地方政府是主角」這種經濟體制的契機。對於經過十九大進一步鞏固執政基礎的習近平,有批評稱在政治方面正在加強打壓,但要改變至今仍明顯保留的計劃經濟色彩、中央和地方在前進方向上發生分歧的結構,需要強有力的權力基礎。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 吉田忠則

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。