中國能源戰略打中川普「弱點」

2018/11/21

高橋徹:美國中期選舉已經結束,全球關注的目光重新回到川普政權的外交政策上。最令人擔憂的是中美貿易戰的走向,不過在與兩國有關的能源領域,出現了兩個值得關注的動向。

|

| 川普訪華(2017年11月9日,北京) |

一個是美國發起的伊朗原油禁運措施。美方表示如果各國不順從美國的要求將實施制裁,不過獲得「豁免」的8個國家和地區中,除了與美國關係緊密的日韓、印度、台灣外,還包括中國大陸。

另一個是東芝的美國液化天然氣(LNG)業務出售給中國企業。美國國會8月強化了從安全保障角度審查對美投資的美國外國投資委員會(CFIUS)的許可權,但是對於中國企業獲得在美國的能源權益,至今尚未出現批評聲。

前者很大程度上是因為中國大陸是伊朗原油的最大進口國(佔伊朗原油出口量的1/4),少了中國大陸的合作,「伊朗包圍圈」恐將缺乏實效性。

|

後者則是因為買家是大型民營天然氣企業,而非國有企業。2010年美國就曾批准該公司獲得美國國內的其他液化天然氣權益。

雖然可能存在這種合理的解釋,但是川普政權可是把中國視為「眼中釘」。為什麼偏偏在能源領域對中國「通情達理」了呢?

解讀這一疑問的啟示就隱藏在中美貿易戰之中。

美國自7月以來,以侵犯智慧財産權為由,分3次對來自中國的進口商品加徵關稅,中國也不甘示弱採取了報復措施。但是,從進口規模來看,美國每年從中國進口5000億美元商品,而中國每年從美國進口1300億美元商品。制裁大戰對中國極為不利。已經加徵關稅的産品佔美國從中國進口商品的5成,卻佔到中國從美國進口商品的8成以上。中國可用於報復的牌越來越少。

其中,與大豆和牛肉等農畜産品一樣,能源是中國單方面從美國進口的領域。在該領域出現了值得注意的舉動。中國6月發佈的第二批關稅報復清單中包含原油,但是8月把原油剔除,取而代之的是在第三批關稅報復清單中加入了液化天然氣。

|

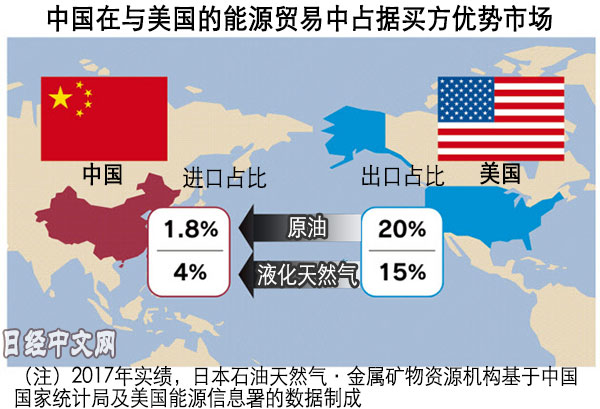

要推測這一意圖,有必要了解中美間能源貿易的格局。

2017年中國進口的原油中,美國産原油佔1.8%,液化天然氣佔4%。反過來,美國對中國的石油出口占總出口量的20%,對華液化天然氣出口占總出口量的15%。

對於美國來説,原油的對華出口依賴程度更高。而對於中國來説,液化天然氣從美國的進口比重更高。權衡之下,中國一開始把原油加入了關稅報復清單。

液化天然氣存在難以輕易納入報復清單的緣由。這是因為在2017年4月和11月的2次中美首腦會談中,雙方就促進中國進口美國産液化天然氣和中國對阿拉斯加州開發項目投資等達成協定。中國應該是考慮到如果推進液化天然氣領域的合作,美國對自身的壓力遲早將減弱。

|

| 東芝在美國的液化天然氣基地(德克薩斯州) |

那麼,中國為何又把制裁關稅的對象從原油改為液化天然氣呢?有3個理由浮出水面。

第1是美國的強硬姿態完全沒有顯示出軟化的跡象。日本石油天然氣金屬礦産資源機構(JOGMEC)的調查課長竹原美佳認為,「中國或許是做好貿易戰長期化的準備,決定使液化天然氣的進口增長和對美投資一切歸零」。

第2是能源安全保障的冷靜計算。

澳大利亞和卡達不斷啟動新增液化天然氣生産,目前國際供求方面存在剩餘。中國9月與卡達時隔10年簽署了長期採購協議,在替代美國産液化天然氣上沒有困難。

|

| 中國浙江省的液化天然氣接收基地(Reuters) |

中國石油天然氣集團(CNPC)經濟技術研究院的經濟學家吳珉頡斷言稱,美國産液化天然氣的價格競爭力不高,並非絕對必要。

另一方面,因美國對伊朗的制裁和委內瑞拉的經濟混亂,原油産生了供給風險。從中國的能源自給率來看,天然氣為6成,但原油僅為4成。中國目前打算留下美國原油的採購選項也不難理解。

第3或許是對美國政府的施壓。

「違反能源生産和出口最大化這一目標的貿易政策應該終結」。在中國宣佈向報復名單中加入液化天然氣的8月上旬,美國石油協會將批評矛頭對準川普政權,而非中國。

川普提出的放寬環保限制等政策獲得能源行業的支援。「美國的能源黃金時代即將到來」,他在在2017年6月的演説中如此宣佈,那時是在讓中國承諾促進液化天然氣進口之後。

不過,天然氣的液化設備最低需要數千億日元規模的投資,如果無法確定長期穩定的買家,就不能推進開發。這一點與大豆和牛肉有所不同。中國如今是世界第2大液化天然氣進口國,而且遲早將超過日本。如果難以指望中國市場,美國的液化天然氣開發有可能陷入停滯。東京燃氣的原料統括擔當部長山田善久表示,「資源本來是賣方佔優勢,但如果考慮供求關係和美國頁岩氣的龐大儲量,如今是作為買家的中國的立場更強」。

沒有中國這個巨大需求方,川普政權倡導的美國能源主導權就難以實現。正因為如此,美國在伊朗原油和東芝出售液化天然氣權益問題上,不得不對中國顯示出一定的顧及。中國當然不會忽視這種美國的「阿基里斯之踵(弱點)」。雙方圍繞能源資源的博弈在預測貿易戰的走向方面,稱得上不容忽視的因素。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)亞洲編輯委員 高橋徹

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。