日本疫情驟降之謎

2021/11/25

矢野壽彥:疫情之下,無論是政治、經濟,還是社會,科學都掌握著它們的未來。我們是否看清了科學的本質,並與之對話呢?

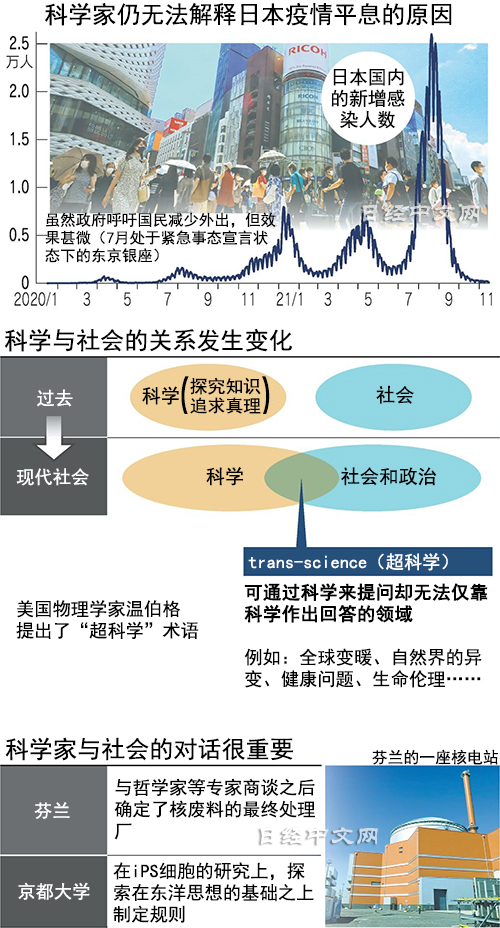

8月中旬以後,日本國內的新冠感染人數就像退潮一般急劇減少。國外媒體對日本接近「0感染」的驟減現象投來了好奇的目光。曾獲得諾貝爾獎的德國學者艾根(Manfred Eigen)半個世紀前提出的「病毒過度變異導致自我毀滅」理論也備受關注。

|

| 日本的感染人數趨於穩定,鬧市區的人流正在恢復(11月16日,東京都澀谷區) |

新冠病毒是以RNA(核糖核酸)為基因的生命體。與DNA不同,在「進化」過程中産生的遺傳資訊複製錯誤很難修復。為了防止斷子絕孫,它們只能反覆發生變異,但每次變異都會發生龐大的錯誤,生存必需的遺傳資訊遭到破壞的風險也會增加。這種基於病毒性質的思想理論引起了一場風波。

這也難怪。新冠大流行已經發生1年半的時間。在日本第5波疫情中,日本宣佈緊急事態宣言産生的「自肅(自我約束)」效果甚微。東京奧運會後,日本政府的分科會在集中對策中要求人流「減少5成」,這一目標同樣沒有實現。儘管如此,對於疫情意料之外的平息,負責新冠對策的科學家們仍然無法解釋原因。

在日本2020年春季的第1波疫情中,沒有發生歐洲那樣的爆發性感染,經過小波高峰後平息。日本固有的感染遏制因素「X因子」成為探究對象,但到底是否存在,還沒有定論。

「防控至上主義」成為不相信科學的溫床

科學本來就是看清歷史和現在,發現自然界普遍規則。其源頭可以追溯到近代哲學之父笛卡爾在17世紀提出的「還原論」。

任何事物都要通過將對象細化來接近真理。如果是物質,要從原子細化為基本粒子,如果是生命,要從細胞細化到基因組。先進行假設,再收集數據進行分析,在反覆摸索中得出結論,這就是還原論的基本內容。

|

制定疫情對策的主要力量是公共衛生學和傳染病的專家,本應發揮綜合知識優勢的日本學術會議在此次疫情中似乎沒有存在感。

日本的核酸檢測未能徹底實施,也沒有積極利用免疫抗體檢測,發現變異徵兆的基因組追蹤也不夠充分。這樣就無法掌握真實的感染情況,也不能測算風險。如果沒有足夠的數據支援,新對策會缺乏説服力,事後也很難驗證。

這導致偏向於封鎖病毒的「防控至上主義」一直持續。如果在疫情之初還説得過去,但病毒的真面目逐漸查明,應對方法也在醫療一線普及。對疫情的過度恐懼導致防控過度,給經濟和社會活動帶來了巨大的犧牲和心理負擔。由此變成了不相信科學、焦躁和煩悶的溫床。

僅靠科學無法找到答案的領域

美國物理學家溫伯格提出了「Trans-science(超科學)」的術語。進入21世紀後,一些「科學能提出但無法回答的問題」影響力大增,這一術語指的就是這些領域。比如氣候變化、地震、傳染病、核能及先進醫療倫理等。

現代社會總是想立刻找到「正確答案」,但科學並不是萬能的,還有很多未知。

科學家很清楚這種邊界和不確實性,那我們應該怎麼辦呢?研究科學技術政策論的吉澤剛在近期著作《從不確定性看科學》中指出,科學界與社會的差距在於對「未知」科學的認識差距。

半個多世紀以前的研究獲得了諾貝爾獎

科學和社會要想一起進步,另一個必須跨越的是「時間軸的障礙」。

花幾十年印證真理在科學世界中經常出現。今年的諾貝爾物理學獎得主是很早就將二氧化碳對全球變暖的影響數值化的真鍋淑郎,而這一成果是在半個多世紀以前取得的。

|

| 獲得諾貝爾物理學獎的美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎在新聞發佈會上 |

自然界多種複雜因素共同引起的氣候變化,是Trans-science的最好例子。反證的餘地很大,懷疑的論調也不絕於耳。諾貝爾物理學獎的態度偏向保守,地球科學得獎是極其罕見的情況。

另一方面,隨著數位社會的發展,經濟和社會都在瞬息萬變。如何對待這種時間差?圍繞新冠疫情,未經同行評審的「預印本(Preprint)」論文氾濫,證明客觀性的科學基本規則也可以説跟不上社會的速度。

重要的是與社會對話

1999年夏季,世界上的科學家聚到匈牙利舉行了「布達佩斯會議」。不同於20世紀的「為了知識和進步的科學」,此次會議提出了建立「為了社會的科學」的必要性。重要的不是科學家站在專業性的高度去解釋,而是與社會對話。

比如,核電站排出的核廢物。芬蘭在核廢物的處理上走在世界前列。他們與神學者及哲學者等交流,反覆與國民對話之後,決定了最終處理場地。在起源於日本的iPS細胞領域,京都大學也嘗試引進東洋思想制定先進醫療研究規範。

要想克服人類面臨的課題、實現可持續社會,就需要科學知識和技術的進步。研究科學與社會聯繫的大阪大學名譽教授小林傳司表示,「科學是人類掌握的一大智慧工具,不可替代。但並不能立刻給出正確答案」。

科學只有被社會認可之後才會産生力量。這是從新冠疫情中得到的教訓。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 矢野壽彥

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。