沒有移民的時代,世界如何爭奪人才?

2021/12/29

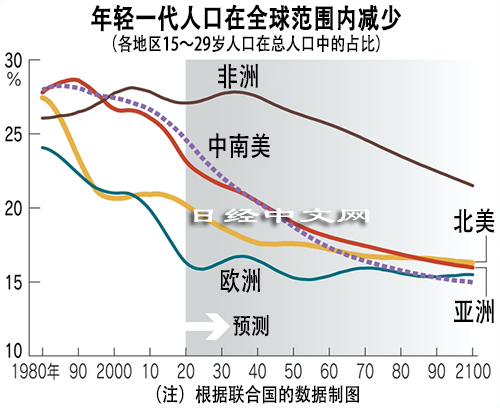

現在離智人(Homo Sapiens)開始從誕生地非洲向外移居的「走出非洲」已經過去約6萬年。一直以來,尋覓新天地的移民持續增加,成為經濟發展的基石。不過,由於少子老齡化,即便是發展中國家的年輕人口不久以後也會逐漸減少。移民不再前來的時代正在迫近。

對高收入者頒發簽證,期待移民消費和定居

世界各國正吹響「移民」爭奪戰的號角。阿拉伯聯合大公國(UAE,阿聯酋)3月宣佈設立「遠端工作簽證」,對象是以線上方式為外國企業工作的人士。允許被海外企業雇用、月薪達到3500美元以上的人士在阿聯酋居住1年。

|

即使不在阿聯酋境內的企業工作,也允許「賺錢多的人才」在阿聯酋居住。愛沙尼亞等國家也設置了類似的簽證。經濟合作與發展組織(OECD)指出「接連有多個國家試圖通過‘數字遊牧民(digital nomad)’簽證來使本國成為技術革新的中心」。

收入高的移民會在國內成為良好的消費者,從而促進經濟發展。將來還可能札根於當地社會,為居住國作出貢獻。在這背後完全看不到「移民=廉價勞動力」的想法。

爭奪移民並不是疫情之下暫時存在的現象。少子化在全球範圍內加快,20世紀使世界人口增至4倍的人口爆炸將在不久之後終結。據推測,全球人口最早將在本世紀中葉以後開始減少。印度的15~29歲人口將在2025年達到頂峰。中國的人口也會在未來30年裏減少約2成,勞動力資源將在全球範圍內走向枯竭。

|

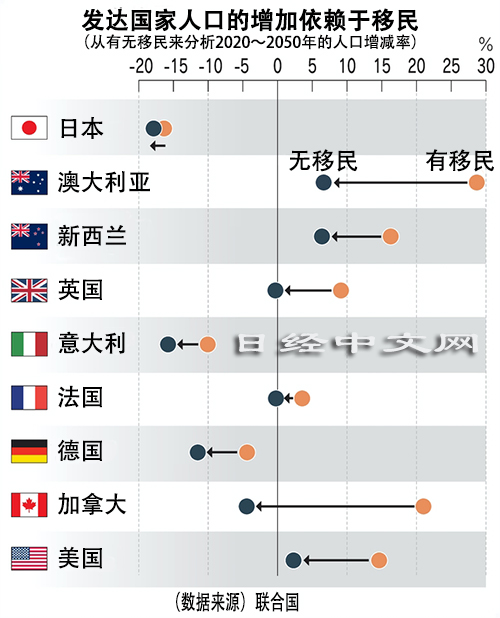

2020年,生活在祖國之外的人口達到2億8千萬人。很多人為了謀生而移居至富裕的國家。預測顯示,到2050年英國人口將增加9%,但如果沒有移民,人口將減少0.3%。加拿大也一樣,人口將增加21%,如果沒有移民,將減少4.4%,人口將無法維持。

疫情導致的邊境封鎖也讓人預感到移民減少的未來。疫情之前,澳大利亞每年的移民凈流入人數為24萬。由於限制入境,人口增長率降至0.1%,大幅低於上年度的1.3%。

除了資源産業外,護士、護理人員、廚師也陷入人手短缺。如果不採取任何措施,移民可能會流向其他國家。為此,澳大利亞決定12月15日起重新開始接納技能移民。

有的國家正試圖擺脫輕易的依賴移民的現狀。紐西蘭的移民在該國人口中佔比不到3成。作為該國特産的奇異果需要根據成熟情況逐一判斷收穫時間,但「這樣的工作一直依靠廉價勞動力,導致機械化停滯不前」(紐西蘭經濟調查研究所的彼得·威爾遜)。紐西蘭勞動力的單位時間産值比經合組織的平均水準低20%。

紐西蘭政府5月發佈了從零開始調整移民政策的「移民新政(Reset)」。提出了限制低工資勞動者入境、重視高技能人才的方針。

日本是什麼情況呢?截至2020年的10年裏,外國勞動者從65萬人增加到172萬人,但僅佔全部勞動者的約2%。在日本,每年有數千人失蹤的技能實習制度受到了侵犯人權的強烈批評。雖然日本政府正在針對被稱為「特定技能」的在留資格實施調整,包括擴大可以讓熟練工人長期就業和允許家屬隨同的行業領域,但如果不能成為受外國人青睞的國家,就無法彌補勞動力缺口。

錄用優秀人才,允許在國外遠端工作

在數位時代,就算移民不願意前來,也有跨越國境的工作方式。

|

| 在日本的IT創業企業工作、居住在印度的賈拉克·喬達裏 |

10月下旬的一個早晨,居住在印度的賈拉克·喬達裏(22歲)在家打開電腦,並登入公司的系統。她剛從赫赫有名的印度理工學院畢業,工作單位是日本的IT創業企業「Diverta」(東京都新宿區)。該公司社長加藤健太表示「如果不消除國界的障礙,今後將無法獲得優秀人才」。

賈拉克周圍也有朋友為南韓三星電子或者美國運通(American Express)遠端工作。日本人才企業保聖那集團(Pasona Group)已經啟動向日本企業介紹海外人才進行遠端工作的服務。

「只要有技能,就可以選擇在哪個國家工作」,國際政治學者帕拉格·坎納指出。他同時稱「在人口減少的國家,市場會萎縮。獲得年輕人才的國家則可以保持創新和活力」。

能否轉型為可克服摩擦與多樣性人才共同相處、促進成長髮展的社會?這考驗的是準備和決心。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)川合智之、山田宏逸、星正道、早川麗、大塚節雄、柳瀨和央、覽具雄人、天野由輝子、白石武志、松本史、竹內康雄、松井基一、松尾洋平、中島裕介、竹內弘文、新田祐司、松田直樹、島本雄太、杉浦惠裏、北川開、鐮田健一郎、北爪匡、武田健太郎、桑山昌代、合田義孝、松田崇、鈴木泰介、勝野杏美

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。