破滅的中國職業足球泡沫

2022/01/10

比奈田悠佑:中國的足球商業正在迷失方向。因球隊的東家經營低迷,中國足球頂級聯賽的約7成俱樂部在球員工資的發放上出現問題。遇到麻煩的俱樂部的東家大多是房地産企業,其中包括正在經營重建的中國恒大集團。2010年代憑藉雄厚的資金實力引進國外優秀球員、號稱盛世的中國職業足球聯賽的泡沫已經破滅。

|

| 在亞冠聯賽奪冠後的廣州恒大(現廣州FC)隊員(2013年,廣東省廣州市) |

「訓練基地近期無法按時繳納電費。為節省訓練基地運營支出成本……」,隸屬於中國超級(中超)聯賽的河北足球倶樂部2021年10月突然在社交平臺(SNS)上宣佈停止青年隊等部分活動。消息稱「我們將籌措資金儘快繳納電費」。這則難掩困境的悲傷消息讓中國的足球迷們大感吃驚。

河北足球倶樂部的東家是當地名為廊坊京御房地産開發的房地産公司,其母體是中國大型房地産商華夏幸福基業。華夏幸福2021年多次未如期償還債務(債務違約)。受華夏幸福的經營困難影響,給河北足球俱樂部提供的資金似乎出現縮水。有報導稱,不僅電費取暖費,就連球員的工資都有一部分被拖欠。

另據鳳凰網報道,在1月4日閉幕的2021年賽季,中超聯賽總共16個俱樂部中,至少有11個俱樂部在工資發放上出現問題。這些俱樂部的東家大多是房地産企業。作為亞洲勁旅而被人們熟知的廣州FC的東家是中國恒大,傳統強隊的北京國安背後則是大型房地産企業中赫集團,據報導稱「存在拖欠薪水的情況」。

聯賽過度依靠贊助商

中國最近一年對房地産行業加強監管,更嚴格地監管企業財務及通過金融機構融資等。恒大等陷入籌資困境的企業陸續出現。母公司等贊助商注入的資金減少給俱樂部經營造成了嚴重打擊。

問題的根源在於中國足球俱樂部的收益平衡被打亂。據審計機構德勤的數據,從世界上收入排名前五的俱樂部的銷售額構成(2018~2019年賽季)來看,電視轉播權佔33%,包括門票銷售在內的比賽日收入佔18%。

而據中國調查公司前瞻産業研究院調查,中國足球俱樂部的電視轉播權和門票銷售收入合計僅佔不到10%。大部分依賴母公司等的贊助收入。

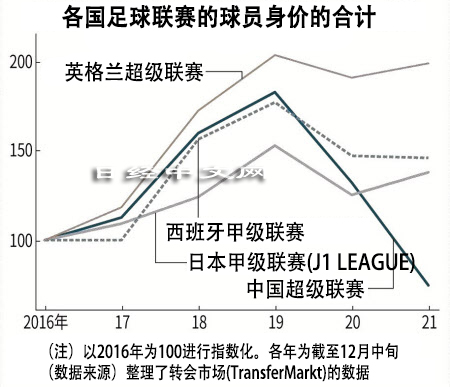

從與其他國家聯賽比較也可以清楚的發現中國足球俱樂部承受環境變化能力較低這一點。據來自德國足球資訊媒體轉會市場(TransferMarkt)的數據,中超聯賽旗下球員的身價截至2021年12月中旬為1.9億歐元,縮小到了2019年新冠疫情前的一半以下。

|

中超聯賽的規模曾超過日本職業足球甲級聯賽(J1 LEAGUE),但現在明顯下降。在日本及歐洲的頂級聯賽不再受新冠疫情影響的背景下,中超聯賽規模甚至不及5年前的水準。

球員身價大幅縮水的原因是中國球員的競技水準遲遲沒有提高以及歐洲、南美等外援的流失。比如,廣州FC的埃爾克森等多名巴西出身球員在2021年12月前離開俱樂部。這些球員此前獲得歸化,代表中國參加了2022年卡達世界盃預選賽等,曾作為中國國家隊的一員肩負實現「足球強國」的目標。隨著離開俱樂部,他們也很有可能退出國家隊。

競技水準難提升

2004年起步的中超聯賽共有16個俱樂部。其中,至少有10個俱樂部的東家是房地産相關企業。隨著中國的經濟增長,房地産交易越來越火熱,從2010年前後開始,房地産企業紛紛涉足俱樂部經營。原因是這些企業認為通過與向消費者宣傳、與供應土地的地方政府建立聯繫,可以在足球業務中獲利。依靠母公司的資金,很多俱樂部花費鉅資引進了國外大牌外援。

不過,隨著中國的住房和辦公樓的房地産市場行情迎來停滯期,中國的足球商業也迷失了方向。有的俱樂部需要新的出資方,但這並非易事。

中國足球協會效倣歐洲聯賽等,從2021年賽季開始改變了規則,要求從俱樂部名稱中去掉企業名稱。這是數年來一直討論的行業改革方案之一,目的是通過去掉企業色彩,突出地區特色,以贏得更多贊助商。不過,這對於期待獲得更直接宣傳效果的企業看來,投資的好處正在減少。

足球運動在中國很受歡迎。但很多球迷開始放棄競技水準不見提高的國內聯賽,轉而觀看歐洲聯賽。對日本的針對高中足球及年輕一代等的足球培養文化感興趣的中國足球愛好者也在增加,還出現了播放相關影視作品的視頻網站。中超聯賽因水準低而難以聚集人氣,這使得聯賽本身缺乏熱度,最終使得中國難以湧現本土的明星球員——中國足球聯賽正陷入這樣的惡迴圈。

中國職業足球在資金方面主要依賴房地産企業等民營企業,而行業監管和聯賽運營卻由體育相關部門及中國足協成為一體負責。有觀點指出制度制定僵硬、速度慢等阻礙行業走向成熟。

目前,中國正在討論聯賽的管辦分離。但在依託民營企業的俱樂部經營面臨困境的背景下,也有人提出今後在資金方面需要國有企業的支援。

中國房地産企業與足球俱樂部的混亂經營及起伏不定的狀況恰好重合。廣州恒大(現廣州FC)曾於2013年、2015年稱霸亞冠聯賽(ACL),聲名鵲起,這令足球粉絲記憶猶新。

曾風光一時的中國足球要想重新綻放光彩,了解職業體育、著眼行業長期發展的投資者的存在必不可少。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)比奈田悠佑

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。