莫邦富的日本管窺(324)日文漢字趣談:此「杮」不是「柿」

2020/12/11

日經中文網特約撰稿人 莫邦富:在微信上,我看到一位在大連經營一家翻譯公司的朋友給總部位於瀋陽的小牛翻譯的負責人提交了一份類似勘誤表的糾錯報告,指出使用小牛翻譯後遇到的一些字體錯誤現象。

|

| 那谷寺裏有個「普門閣」,門匾上有草書的「閣」字(石川縣) |

他同時還發了一段文字説:「我找到了原因,小牛翻譯在出日文結果時,用的都是中文的字體寫出來的日文,所以就會出現這個錯別字。但如果用日文字體,這個字就對了。」

這是許多中國的IT公司、印刷公司、廣告公司常犯的錯誤,確實應該引起注意。但這位年輕朋友講的另一段話更引起了我的注意。

他説:「我今天用小牛翻譯,發現了一個很有意思的問題。中文裏,直徑的‘徑’是這麼寫的,日文裏直徑的‘徑’,右上角是一個‘又’字。」

為此,這位朋友建議小牛翻譯:「麻煩技術團隊探討一下,如果譯文是日文,能否出一個日文字體下的翻譯結果?」

日文中使用的漢字基本都是從中國傳過去的,而後來日本又向中國出口了不少根據漢字創造的新詞彙。所以,假設有個日本人要和中國人聊天,儘管2人都不會説對方掌握的語言,但這點困難根本難不倒日本人和中國人。他們只要書寫漢字,再加點動作,就可以很順利地把自己想要表達的意思大致不出差錯地傳達給對方。

經常聽日本人講,中國使用了簡體字,使得我們看不懂中文了。言下之意,對中國使用簡體字頗有點不滿。而有些中國的年輕人也對不少保持著繁體字原形的日本漢字感到茫然,覺得沒自信辨認。

其實簡體字和繁體字之間的轉換技術,只要具有一些基本知識,稍微經過些訓練,就能很容易掌握的。現在中文簡體字有不少是根據草書演變過來的,稍懂書法,也能掌握不少簡繁兩種文字的轉換技巧。

上個月,我去石川縣,和金澤的一批朋友一起去那谷寺看楓葉。那谷寺裏有個「普門閣」引起了我的注意。門匾上寫的那個「閣」字,不是平時經常可以看到的那個繁體字的「閣」,而是草書的「閣」字。仔細看一下那個「閣」字,便能體會到簡體字的「閣」字就是這麼演變過來的。

前幾年,我去福岡。在博多車站,看到一家專售盒飯的店舖,招牌上寫著「驛辯當」幾個字。如果上面沒有標著日文讀音的話,估計許多日本人也不敢有自信來念這幾個字吧。

|

| 「驛」字,中國簡化為「驛」字,日本則略為「駅」 |

在日文中,這幾個字現在也被簡化了。可惜中日之間當年還沒有恢復邦交正常化,加之政客的不支援,於是各自走了一條不同的漢字簡化之路,以致同一個「驛」字,中國簡化為「驛」字,日本則略為「駅」。這下子中日兩國的大多數人都不認得對方的這些文字了。

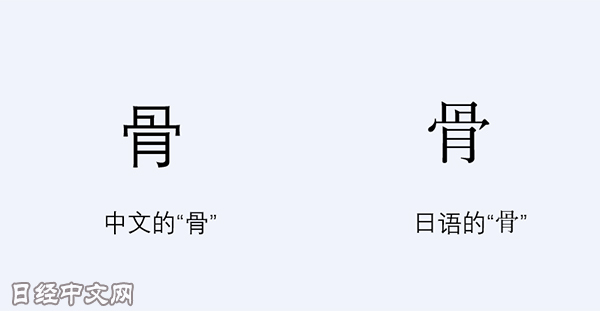

本文開頭部分提及的那個「徑」字問題,則屬於中日漢字文化中更為隱蔽的不同之處。比如,我們來看中日文的「骨」字的差異,裏面的那個彎鉤的部分往左就是中文漢字,往右則變成了日本漢字。看來儘管都是表達「骨頭」之意,長的方向卻不完全一樣。更有趣的是,如果選擇適用於中國漢字的字體,彎鉤往右的日本漢字」![]() 」字會自動換成彎鉤朝左的中文漢字「骨」。

」字會自動換成彎鉤朝左的中文漢字「骨」。

|

前些日子,東京竹芝地區的再開發工程宣告結束,以上演音樂劇而聞名全日本的四季劇團邀請我去新落成的四季劇場「秋」觀看音樂劇《歌劇魅影(The Phantom Of the Opera)》。《歌劇魅影》是音樂劇大師安德魯·勞埃德·韋伯的代表作之一,以精彩的音樂、浪漫的劇情、完美的舞蹈,成為音樂劇中永恒的佳作。

我收到的邀請書上寫著「こけら落とし公演」(劇場落成首演)幾字。這句話用日文漢字來書寫就是「杮落し公演」。這裡的「杮」字是表示碎木片、薄木板的意思。

日文中有一種往屋頂上鋪設薄木板的傳統施工方法,就叫「杮葺」。而把建築工地上的碎木片清掃乾淨,則是表示建築物竣工,可以交付使用了。

千萬得注意,這個「杮」字不是表示秋季水果之王的那個「柿子」。而且2個字的寫法也各自微妙地不同。水果的「柿」上面是一個點,而碎木片的「杮」則一條線拉到底,是連在一起的。

這類日文漢字的寫法,稍不注意,就很容易搞錯。不過,好在即便張冠李戴,在具體文脈之中,很容易發覺錯誤,還不至於會鑄成什麼大錯。不過,還是需要注意為好,此「杮」不是那「柿」!

|

莫邦富 簡歷

上海出生。曾下鄉黑龍江生産建設兵團。上海外國語大學日語專業畢業後,曾在該校任教。1985年留學日本,在日本讀完碩士、博士課程。現在是旅居日本的華人作家、評論家。

本文僅代表個人觀點,不代表日本經濟新聞(中文版:日經中文網)觀點。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。