「綠氫」製造設備正拉開量産序幕

2022/05/27

利用可再生能源製造氫氣的水電解設備的量産已在歐洲拉開序幕。由於俄羅斯進攻烏克蘭導致原油和液化天然氣(LNG)價格上漲,可再生能源的價格競爭力提升,投資意願迅速加強。作為可再生能源先進地區的歐洲領先一步,美國也尋求捲土重來。日本明顯行動遲緩。日本經濟新聞(中文版:日經中文網)追蹤了顯現出「胎動」的氫能新時代。

|

| 耐歐的新工廠利用機器人推進自動化(挪威南部的heroya) |

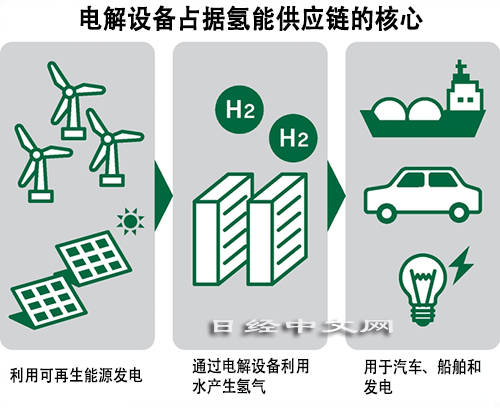

電解設備是綠氫普及的關鍵

「綠氫佔全球用於工業和出行的氫氣消費量的比率現在僅為1%,但新工廠處於將1%提升至100%的競爭的最前線」,挪威耐歐氫氣 (NelHydrogen)於4月公開了在該國南部哈略(heroya)建設的水電解設備的量産工廠。

耐歐的新工廠裏排滿了德國庫卡(KUKA)等的工業機器人。將構建基於自動化機器人的大量生産體制,産能定為年産50萬千瓦,增至此前的10倍以上。還將與日本伊藤忠商事展開合作。力爭在2025年之前在美國和歐洲分別構建400萬千瓦、在亞洲構建200萬千瓦的生産體制。

氫燃燒後不排放二氧化碳(CO2),被視為新一代能源的首選。利用可再生能源電解水來製造的被稱為「綠氫」。利用化石燃料製造、通過封存于地下等方式減少製造時産生的二氧化碳的稱為「藍氫」。不採取任何減排措施的則是「灰氫」。

受俄羅斯進攻烏克蘭影響,希望減少對化石燃料依賴的歐洲作為新一代能源,有意增加氫氣的採購。尤其將能利用可再生能源實現自給的綠氫作為首選。各企業之所以積極參與電解設備的量産競爭,也是因為電解設備是綠氫普及的關鍵。

德國西門子能源3月發佈消息稱,到2023年在柏林工廠開始量産數百萬千瓦級的設備。德國蒂森克虜伯集團則將在2025年之前將産能增至500萬千瓦,達到目前的5倍。英國ITM Power將在英國國內建設第2座工廠,在2024年之前形成總計500萬千瓦的生産體制。

|

在綠氫的製造成本之中,電解設備被認為佔到2~3成。在英國殼牌石油負責氫能相關業務的保羅·博格斯(Paul Bogers)指出「要將綠氫的製造成本降低一半,需要推進以電解設備為代表的供應鏈的大規模化和可再生能源的低價化」。按訂單生産導致成本偏高的電解設備成為瓶頸。

耐歐的首席執行官(CEO)洛克(Jon André LØKKE)指出「成本降低的一半將通過生産擴大和效率提高來實現」,西門子能源的CEO克里斯蒂安·布魯赫(Christian Bruch)表示「新生産設備將很快為提高氫的競爭力作出貢獻」。著眼於氫能新時代的到來,歐洲企業將描繪像風力發電的風車那樣、借助量産和設備的大型化來降低成本、以獲得市佔率的「取勝模式」。

日本企業未能充分利用技術

陷於被動的美國也在展開行動。燃料電池廠商美國普拉格能源(PLUG Power)將投資1.25億美元,新建水電解設備的研發基地。同行業的美國Bloom Energy也於2021年夏季推出了據稱能源效率比競爭對手最多高出45%的電解設備。該公司聯合創始人KR Sridhar表示「有望與投放市場的任何代替品相比,都能以低成本製造氫」。

|

回過頭來看日本。可再生能源的普及遲緩,市場幾乎沒能培育起來,在此背景下來之不易的尖端技術並未得到充分地利用。

旭化成將開發每個單元的最大輸出功率達到1萬千瓦的大型設備。該公司負責人植竹伸子表示「將通過耐久性、可操作性和維護管理的綜合實力贏得需求」。實用化的時間預計為2025年,似乎仍稍需時日。日立造船計劃在寮國推進綠氫製造的驗證試驗。預計電解設備的量産時間最快要等到2030年前後。

|

國際能源署(IEA)2021年5月發佈的預測顯示,在低碳氫之中,綠氫的份額2020年為5%,2030年將達到54%,2050年達到62%,將分階段逐步增加。以俄烏衝突為契機,天然氣價格高居不下的可能性很高。隨著電解設備進入量産階段,綠氫市場迅速擴大的環境正在形成。

另外,不依賴化石燃料的綠氫在加強能源安全保障方面也非常重要。可再生能源的普及遲緩的日本將重點放在藍氫上。藍氫的價格受化石燃料影響,顯得不夠穩定。此外,歐美尋求提高藍氫的二氧化碳減排標準,打造為國際標準。按現狀來看,日本的氫氣甚至面臨不被認可為藍氫的風險。

日本政府提出了使氫氣價格從目前的1立方米約100日元(1公斤約為1100日元)到2030年降至30日元(約360日元)的目標。這一目標即使成功實現仍顯得偏高。日本有必要增加可再生能源,構建在避免浪費的前提下使用電力的供電網,推動電解設備的國産化。如果不充分動用日本的國家政策,將難以贏得價格競爭。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)外山尚之、沖永翔也

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。