鴻海利潤下滑背後有夏普和中美摩擦

2018/04/10

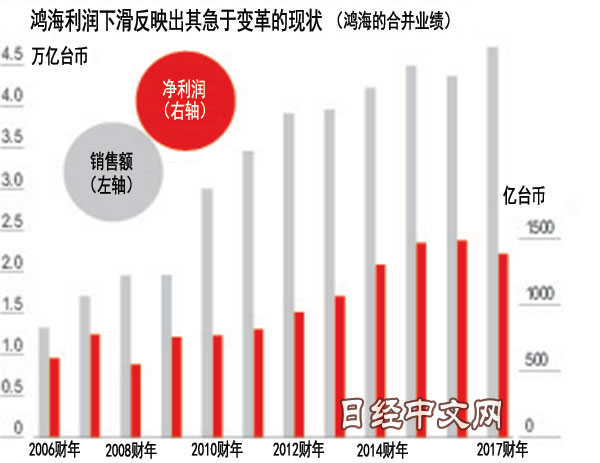

全球最大的電子産品代工企業台灣鴻海精密工業站在了岔道口上。3月30日發佈的2017財年(截至2017年12月)財報顯示,凈利潤為1387億台幣,同比減少7%。自2008年的雷曼危機以來時隔9年首次出現減益。其原因是,依賴美國蘋果公司的風險以及對旗下夏普的支援負擔日趨表面化。鴻海作為美國大型IT企業與生産基地中國之間的「仲介」,其增長模式因中美貿易摩擦而出現動搖。

|

「夏普等行銷負擔很重」,3月30日晚,鴻海相關人士就利潤下滑如此表示。2016年夏普被鴻海收購後,因社長戴正吳推進的改革業績迅速恢復,2017年底從東證2部重返東證1部,但這位相關人士承認快速復活的背後有鴻海水面下的支援。財報數據投射出鴻海沒有餘力顧及面子的困境。

銷售額同比增長8%,增至4萬7067億台幣。除了智慧手機、個人電腦、遊戲機和伺服器外,共用單車等新領域的開拓也十分順利。但顯示主業盈利能力的營業利潤大幅減少了36%。

仍依賴蘋果

其原因之一是蘋果2017年11月發售的最新款手機「iPhoneX」。新增加的面部識別功能的相關零部件供貨延期,負責最終組裝的鴻海白等一場,中國人工費上漲也對鴻海構成衝擊。

生産設備自動化等相關研發費用也出現膨脹。2016年通過子公司開始的「諾基亞」品牌手機的銷售陷入苦戰也産生了影響。iPhone組裝這一傳統的主力業務的風險表面化,新業務和先行投資也尚未取得成果。利潤下滑反映出鴻海急於變革的現狀。

更值得擔憂的是中美貿易摩擦。美國川普政府討論以中國侵犯美國企業智慧財産權為由,對中國的資訊通信設備實施關稅制裁。中美的談判仍需要時間,但鴻海很可能成為最大「受害者」。

|

| 郭台銘在全體員工前講話(台北市內) |

鴻海迅速成長的契機是1990年代美國企業對中國大陸的集中投資。通過充分利用大型工廠和廉價勞動力,追求大量、低成本的生産,鴻海從戴爾和惠普等美國IT巨頭獲得了個人電腦等産品的組裝業務。鴻海董事長郭台銘從那時起就一直過著穿梭於中美兩國之間的生活。如今鴻海仍是佔中國年出口額5%左右的最大出口企業,如果美國啟動制裁關稅,很可能動搖鴻海的業務基礎。

2017年7月,郭台銘在美國白宮與川普會面,表明將在威斯康辛州投資100億美元建設面板工廠,其目的是避免被批評為美國對華貿易赤字的源頭。另一方面,鴻海作為中國政府《中國製造2025》製造業轉型政策的骨幹分子,時不時地會出現「不能讓鴻海逃到美國」的論調。

向中國傾斜也有風險

3月8日,中國證券監督管理委員會批准鴻海的核心子公司在上海證券交易所上市。通常IPO需要1年以上才能獲批,而鴻海僅花了36天,創史上最快紀錄。這被認為反映出中國當局想要留住鴻海的想法,但如果鴻海進一步向中國傾斜,將無法保持與中美的平衡。

「如果我們不與時俱進,我們將會被淘汰。過去賴以成功的法則,未來歲月可能被翻轉淘汰」,郭台銘在2018年2月的鴻海年會上表露出了危機感。不過,郭台銘同時指出,人工智慧(AI)等新技術與實體經濟深度融合的只有製造業,強調了鴻海的潛力。鴻海從一個小城鎮企業成長為全球最大的電子産品代工企業。在中美貿易摩擦加劇的背景下,鴻海能否找到新的成功法則呢?郭台銘的能力將受到考驗。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)台北 伊原健作

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。