台灣IT品牌的沒落

2019/02/01

台灣IT(資訊化技術)品牌的存在感正在消失。華碩電腦和宏達國際電子(HTC)的智慧手機全球份額降至不到1%,在個人電腦(PC)領域,宏碁等也明顯陷入苦戰。台灣企業曾採取避免與美國蘋果的正面對決,主攻中低價格市場的戰略,但遭遇了中國大陸和南韓企業的崛起。台灣企業希望在面向遊戲等縫隙市場尋找反敗為勝的道路,但前景仍不明朗。

「三星和大陸産品性價比更高」,在台北市內的通信公司旗下的手機店,記者諮詢購買台灣智慧手機,女店員冷淡地如此回答。

|

|

| 台北市內的手機銷售店 |

即使是在老家台灣,華碩電腦和HTC這2家當地企業的份額合計也只有不到15%。三星和美國蘋果自不必説,甚至被OPPO、華為和小米這3家大陸企業(合計超過18%)反超。從全球份額來看,台灣2家企業還不到1%,幾乎沒有存在感。

HTC截至2018年7~9月連續14個季度出現營業虧損,由於接連裁員,員工人數縮減為5千人左右。該公司2007年曾在世界上首次推出成為如今智慧手機原型的觸摸面板手機。

|

華碩電腦2014年以「ZenFone」品牌正式涉足智慧手機業務,以「最低99美元」的低價格為武器,開拓了日本和東南亞等市場,但2018年10~12月智慧手機業務出現62億新台幣的虧損,時隔約9年半出現最終虧損。為推進改革,更換了管理層。在10多年裏擔任首席執行官(CEO)的沈振來于1日卸任。

宏碁的PC全球份額目前也僅為約6%。

台灣此前在東亞的IT産業培育方面取得成功,使台灣企業與三星和LG電子等南韓企業並駕齊驅,但在面向消費者産品的自主品牌打造方面形成明顯差距。

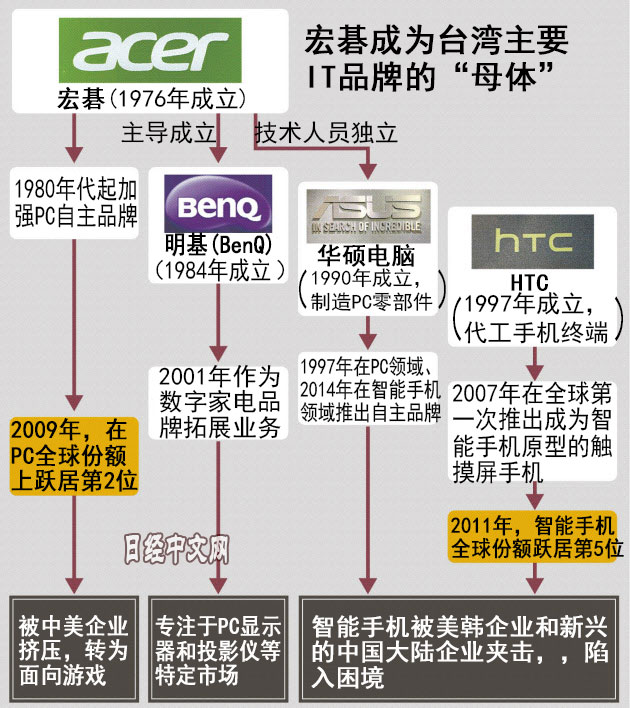

雖然是「輸家」,但在亞洲台灣很早就開始打造自主品牌。強調品牌重要性的是宏碁創始人施振榮。台灣的IT相關産業是作為代工這個「幕後英雄」起步的。但是,施振榮倡導「微笑曲線理論」,指出集中於低收益代工的危險性,在推進代工的同時,自1980年代起推出PC的自主品牌。以低價格的超薄PC為武器,2009年在全球份額上達到第2位(15%)。

宏碁還推出了數位家電品牌「明基(BenQ)」。華碩電腦是由宏碁的技術人員獨立出來組建的企業,宏碁稱得上台灣品牌的「母體」。

台灣企業以低價格兼顧高功能性和設計性,瞄準了與蘋果不同的市場。但是,敗給資本實力更勝一籌的南韓企業,由於2010年代大陸企業崛起,完全面臨困境。

關於台灣企業未能發揮先行者優勢的原因,日本亞洲經濟研究所的主任研究員佐藤幸人指出,「由於通過代工業務取得成功,與客戶在消費市場形成利益衝突,自主産品生産未能發展起來」。

佐藤表示,「需要具備企業相互競爭才能增長的市場規模」,對於品牌的培育來説,內需的規模也是條件之一。台灣只有2350萬人口,少於超過1億人口的日本和南韓(5千多萬人)。一位IT企業高管表示,「成為後盾的市場越小,越難以形成通過品牌決勝負的思維」。

在南韓,IT由三星和LG拉動,汽車由現代汽車等財團系的有力企業拉動,因獲得政府和國民的支援而實現增長。形成了對抗蘋果等對手的經營基礎,台灣與之形成對照。

在台灣,一直做幕後英雄的企業在世界範圍內推進水準分工,發展為世界最大規模。涉足半導體代工的台灣積體電路製造(TSMC)和從事電子製造服務(EMS)的鴻海精密工業就是象徵。

不過,鴻海2016年收購夏普,正致力於自主品牌業務。在大陸人工費上漲和中美貿易戰導致以往的成功模式動搖的背景下,台灣企業日趨需要找到新的增長模式。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)伊原健作 台北

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。