分裂的網際網路與中美逆轉的資訊版圖

2020/12/03

本應將世界聯為一體的網際網路正在出現深深的裂痕。國際關係的惡化産生影響,國界線已開始導致資訊流通停滯。在意為網際網路分裂的「splinternet(分裂網)」這個新造詞彙開始被談論的背景下,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)梳理了數據世界的勢力版圖變遷。

中國成為新的資訊盟主

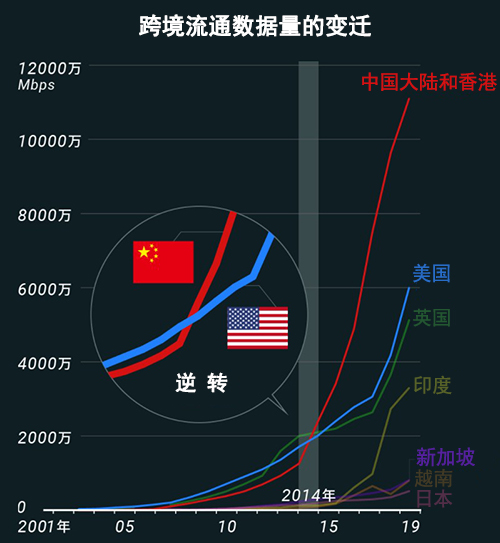

世界上獲得流通數據最多的是哪個國家?日本經濟新聞數據經濟採訪團隊按主要國家和地區分析了跨境流通的數據(跨境數據)量。結果發現,中國是力壓美國的「資訊盟主」。

2019年,跨境數據最多的是中國。如果將中國大陸與作為連接內地的資訊通信出入口的香港加起來,佔到全球數據量(約4億8566萬Mbps)的23%,規模幾乎是美國的2倍。

|

在處於網際網路黎明期的2001年,美國曾是最大的數據大國。歐洲各國和日本也排在前列,但如今排名明顯改變。印度和新加坡躍升,而日本落在了後面。

各國均在2010年以後迅速擴大了數據量。其增長率的差距體現在排名的變動上。中國迅速追趕美國,在2014年終於反超。

|

中國和美國的增長勢頭差異很明顯。中國自2001年至2019年將數據量擴大至7500倍,而美國僅為219倍。

|

此外,新興市場國家的數據增長也很迅猛。受益於迅速普及移動支付和高速通信等最新技術的「蛙跳(LeapFrog)」式發展,數據量迅速突飛猛進。而日本僅為225倍,已被新加坡和越南超越。

數據勢力分化為三極

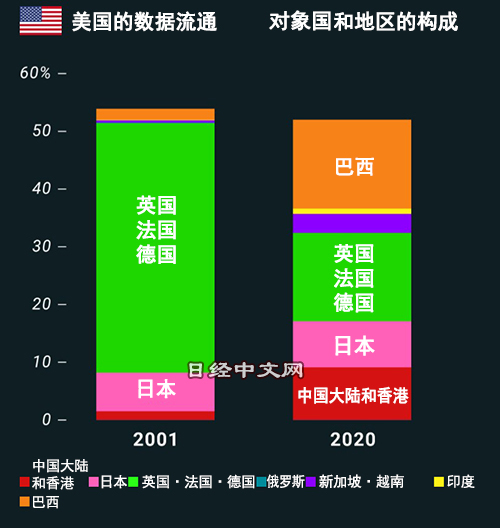

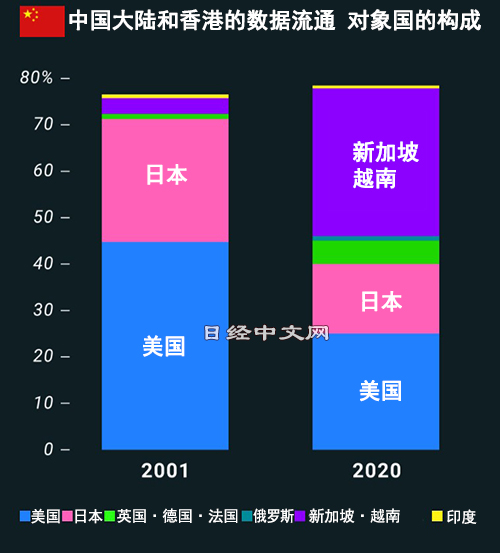

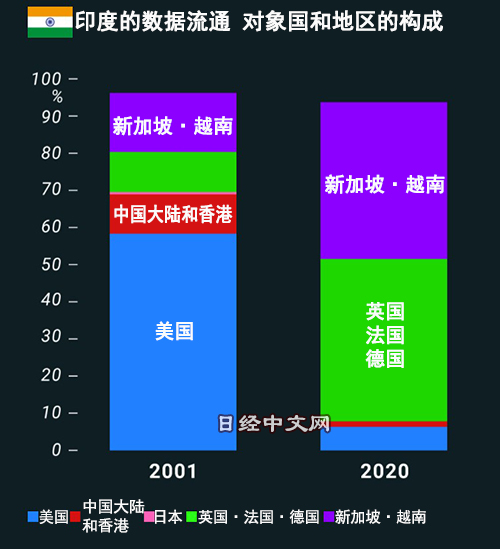

圍繞世界數據流通的變化不僅限於各國的數據量。頻繁交換數據對象國的面孔也完全改變。詳細分析各國或地區的數據通信的對象國構成,以中美歐三極為核心的新的資訊版圖浮出水面。

此前美國跨境數據的4成是與英德法三國的數據交換,在資訊實力上力壓其他國家。現在則降低第2位,美國資訊圈的重心已轉移至巴西等美洲大陸中心。美國全球影響的下降不容否認。

|

屬於新數據盟主的中國將資訊圈擴大至東南亞。與以美國和日本為對象國的數據交換比率較高的2001年相比,出現了明顯改變。隨著中國企業的進駐,與新加坡和越南之間的數據流通出現激增。

|

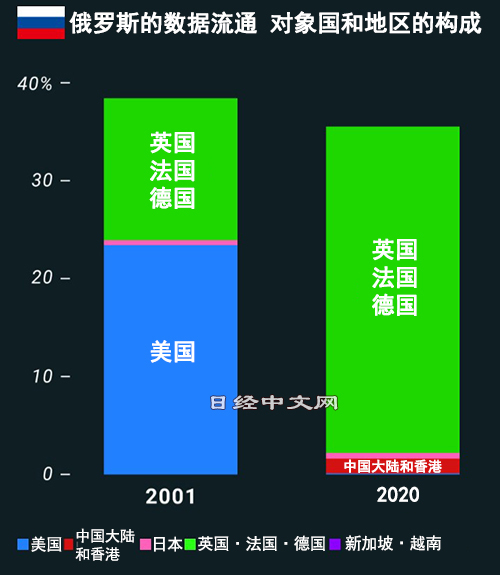

數據增加顯著的印度和俄羅斯則與歐洲接近。

|

俄羅斯相比2001年將跨境數據量增加至1900倍以上,其中33%以英德法三國為對象。

|

與此同時,將數據量增至2萬倍以上的印度也是與歐洲三國的交換佔到整體的44%。歐洲加強與這些數據新興市場國家的聯繫,形成與中美兩國並駕齊驅的第三大資訊圈。

數據摩擦

中美歐三大資訊圈上演爭奪數據的激烈交鋒。在新興市場國家之中,出現加強監管、進行「數據圈地」的趨勢。圍繞作為新資源的數據的摩擦和分裂如果加劇,世界的資訊流通有可能陷入停滯。

美國在川普政權下,與中國的對立激化。在資訊通信和雲服務領域封殺了中國企業。對中國短視頻應用「TikTok」(抖音)的施壓讓人印象深刻。

另一方面,中國也在國內封殺了美國IT大型企業的網路服務。2020年倡導制定數據管理全球標準的構想,顯示出試圖取代美國,主導世界數據經濟的姿態。

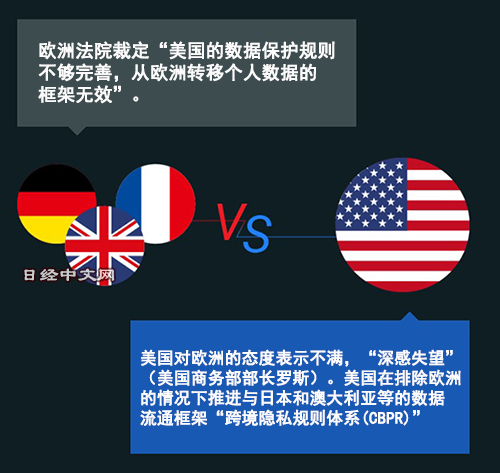

歐洲和美國之間也在産生裂痕。歐洲法院2020年認為美國的數據保護規則不夠充分,裁定從歐洲向美國發送個人數據的框架「無效」。今後,歐美之間的數據流通有可能每況愈下。

|

將數據控制在本國的「數據本地化存儲(data localization)」以新興市場國家為中心加強。除了中國和俄羅斯之外,東南亞和印度等出台了要求企業將伺服器設在國內的法律。讓企業將數據保存在國內,嚴格限制發送至國外。

這有可能成為世界數據流通的阻礙,一些大型企業指出這種舉措會讓商業窒息。

數據經濟只有在豐富的數據流通得到維持的情況下才能發揮其真正價值。如果網際網路出現分裂、發生資訊的堵塞,世界的活力也將隨之喪失。能否跨越國家間的對立,恢復全球規模的自由連接?人類正站在十字路口。

分析方法

將2種統計結合起來進行分析 分別從屬於聯合國專門機構的國際電信聯盟(ITU)和美國數據分析公司TeleGeography,按國別取得跨越邊境進出各國的數據量(跨境數據量)。分析對象從截至2016年的ITU統計中數據量較多的前列國家中選出。

計算數據量和通信對象國的構成 ITU和TeleGeography的數據各有優劣。ITU的數據僅限於實際被用於通信的頻寬進行計算,另一方面,並未標明通信夥伴國是哪些。TeleGeography公司的數據顯示通信夥伴國的構成,但通信包括未使用的頻寬,因此與實際通信情況略微存在偏差,這一點難以否定。

在此情況下,在此次分析中,各國跨境數據總量的比較採用了ITU的數字,而各國與哪些夥伴國進行數據交換的情況較多這種通信夥伴國的構成比,則根據TeleGeography的數字進行計算。

一部分為日經自主推算 針對ITU數據中缺失的部分(例如2019年美國等6國數據未計算),通過以ITU另外公佈的「各地區」跨境數據增長率結合各國的過去數據這一形式,由日經自主進行推算。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 植松正史、綱嶋亨 設計·圖片:宮下啟之、森田優里

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。