2021年的半導體:採購難、招商熱

2021/12/30

汽車、智慧手機、家電、工業設備……2021年,各種産品都出現了供應短缺。原因是以半導體為代表的零部件採購困難。面對在新冠疫情下劇烈波動的需求,供應鏈總是斷斷續續。半導體短缺不僅導致供求緊張,甚至從産業結構到經濟安全保障政策,成為在全世界引發重估討論的「震源地」。

「因半導體的供應短缺影響,全部品牌都遭受了嚴重打擊」,德國福斯首席執行官(CEO)赫伯特·迪斯(Herbert Diess)11月如此表示。全球汽車廠商2021年受到了採購困難帶來的生産制約困擾。

以強大供應鏈著稱的豐田也被迫停工和大規模壓縮産能。美國調查公司9月上旬發佈的估算顯示,2021年汽車的全球産量比預期減少約6%,銷售額的機會損失超過1300億美元。

面臨半導體短缺逆風的不僅限於汽車。從智慧手機、數位相機和家電等消費類産品到工業設備,都無法確保滿足需求的産量。

疫情成為導火線

供不應求的導火線是疫情擴大。首先是民間消費和設備投資均踩下急煞車,隨後智慧手機和個人電腦等部分産品因得到宅家需求支撐而快速復甦。晚些時候,汽車等也轉為復甦。包括居家辦公迅速普及等在內,數位化在疫情下迅速推進,這也加劇了半導體短缺。

|

| 手持晶片的美國總統拜登(Reuters) |

半導體從下單到生産需要3個月以上,難以應對供求的迅速波動。此外,代工廠承擔了全球半導體製造的近3成,依賴代工的産業結構也成為制約供應的瓶頸。近年來,産能和投資的重心已轉向利潤空間更大的尖端領域,以車載晶片為代表,使用成熟生産技術的半導體産能一直有些不足。

正好在2020年底,由於中美貿易摩擦,中國大陸的中芯國際(SMIC)等代工廠商被美國採取了禁運措施。需求方為了規避風險,將訂單分給台灣等企業,結果半導體行業失去了剩餘的供應能力。

造成進一步打擊的是半導體企業的工廠停工。2021年2月,美國發生大規模寒潮,南韓三星電子等的美國工廠暫時停工。日本的瑞薩電子那珂工廠在3月發生了火災。在後製程工廠匯聚的東南亞,疫情在夏季前後迅速擴大,工廠相繼停工。

半導體短缺在全球激起了巨大的漣漪。

首先,使用半導體的産業界忙於應對「缺芯潮」。以汽車廠商為例,「準時化(Just In Time)」的採購戰略開始行不通。「半導體的生産需要3~6個月,準時化戰略和半導體之間缺乏完全的相容性」,恩智浦半導體(NXP Semiconductors)的CEO庫爾特·西弗斯(Kurt Sievers)如此指出。整個行業都開始重估此前需求方佔優勢的採購合同。

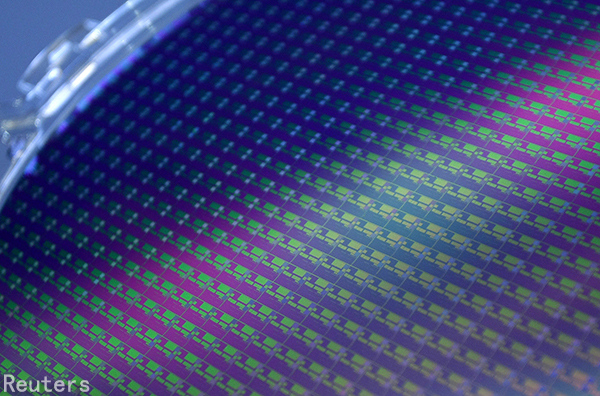

|

| 矽晶圓的概念圖 |

在汽車行業,由於電動化和自動駕駛技術的引進,半導體的搭載數量正在增加。美國通用汽車的總裁馬克·魯斯(Mark Reuss)11月表示,「需要的數量將在今後數年增至2倍以上」,透露了與瑞薩和台積電(TSMC)等企業的合作。美國福特汽車也與美國半導體企業推進聯合開發,為增加供應而合作。作為影響未來競爭力的「工業心臟」,半導體的重要性迅速加強。

直接關係到就業問題

面臨變化的不僅限於産業界。半導體生産依賴台灣、中國大陸和南韓等東亞企業的地緣政治風險再次浮出水面。半導體短缺招致各産業的生産活動停滯,直接關係到就業問題。在主要國家,經濟安全保障的氛圍迅速加強。各國和地區的政府為了確保半導體産能,正在積極出台政策。

「我們依賴亞洲製造的最尖端晶片。這是技術主權的問題」,歐盟委員會主席馮德萊恩於9月宣佈將制定加強産業基礎的《歐洲晶片法案》。在美國,向半導體生産和研究開發投入520億美元補貼的《美國創新和競爭法案》已在參議院通過。歐洲吸引了英特爾的工廠,美國則吸引了三星等的工廠。

日本經濟産業省發佈了半導體的産業戰略。為了加強産業基礎,12月通過了為半導體工廠新增建提供補貼的法案,將支援台積電和索尼在熊本縣建設的新工廠等。

不過,半導體企業用於産能增強的成本將被轉嫁到産品上。作為原材料的矽晶圓、樹脂等受需求增加的影響,價格呈現上漲態勢。過熱的招商和投資競爭或將以成本的形式,轉變為企業增長的沉重負擔。台積電創始人張忠謀警告稱,花費數千億美元費用和漫長的時間也無法(在本國)構建完整的産業鏈。

在數位化加速的背景下,電力的使用量持續增加。日本經濟産業省指出,為了兼顧全球脫碳化的潮流,影響電力能效的半導體成為「生死攸關的重要戰略物資」。在全球政治意圖錯綜複雜、産業政策趨於過熱的背景下,如何確立公平的競爭條件?日本的政府和企業正處於艱難的局面下。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。