無印良品有中國模式

2015/02/15

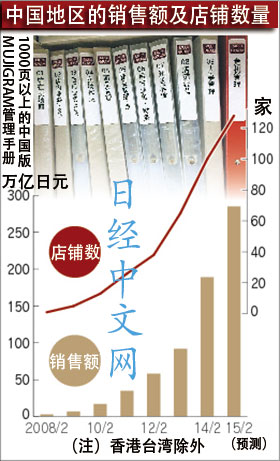

日本生活雜貨店「MUJI(無印良品)」在中國的店舖正迅速增多。在不少日本店舖在中國陷入苦戰的背景下,最近5年裏,無印良品將店舖數增加到了10倍的130家,連續5年保持銷售和利潤「雙增長」。簡潔而功能性設計獲得了追求品質的中産階層的支援,但並非僅僅憑品牌號召力就能開拓市場。在背後,無印良品在競爭激烈的中國有一套能穩定的盈利機制。

在人口超1400萬人的內陸大城市成都的鬧市,伊藤洋華堂和伊勢丹雲集,去年底大型購物中心「遠洋太古里」開業。

無印良品在其中1個區域開設了日本之外最大規模的旗艦店。地上3層和地下1層,總面積達到3100平方米,是中國標準門市的4~5倍。負責運營的良品計劃社長金井政明充滿信心地説:「將融入中國的傳統文化和地區,同時體現(無印倡導的)‘感覺好的生活’」。

不過,店舖距離最近的地鐵站需要步行7、8分鐘,很難説是好地段。從車站過來的顧客在經過愛馬仕、古馳和香港休閒品牌I·T等競爭店門前之後,才能終於到達無印良品。

反思失敗

在成都的這家旗艦店的選址依據是無印良品海外開店之際的「第2 黃金地段」戰略。在以購物中心(SC)為主體開店的中國,大膽地在熱門購物中心的3樓和遠離扶梯的位置開店。這是因為雖然有些不便,但可以壓低租金。

這與H&M、ZARA和優衣庫競相在好地段開店形成對照。位於北京的西單大悅城店於2011年夏季重新裝修之際,大膽從客流眾多的1樓搬到了租金低廉的3樓。抵消了重新裝修的費用等投資成本。受重新裝修的推動,2014年度銷售額有望增至2011年度的3倍。

無印良品在拓展亞洲市場時曾一度嘗到苦頭。1991年以後,曾在香港和新加坡開店,但1998年不得不全面撤出。最大的原因是「在開店時重視選址,但租金昂貴成為重負,導致盈利惡化」(無印良品會長 松井忠三)。

力爭拓展中國等亞洲市場的日本生活雜貨店和服裝品牌為數眾多,但取得成功的企業卻很少。運營生活雜貨店「Francfranc」的BALS公司在去年夏季之前撤出了中國大陸、南韓和新加坡。而運營女裝品牌「Lowrys Farm」等的Adastria Holdings公司旗下包括中國在內的亞洲業務將連續3年出現虧損。此外,女裝品牌honeys也在中國關閉了虧損門市,預計連續2年出現虧損。

這些企業雖然在中國等地開設了多家門市,但商品開發和銷售人員培育落後導致了失敗。這顯示出在不熟悉的土地上構建像日本那樣的開店、商品採購和庫存管理體制、進而實現盈利是多麼困難。

「去年僅12月就開設了12家店舖。銷售人員的培育成為當務之急」,在無印良品負責中國店舖運營的擔當科長石崎雅巳感到了危機感。因此不但將加快培育能指導和培訓銷售人員的培訓師和店長,同時為了在各店提供同樣的服務,正在提升「中國版MUJIGRAM(業務指南)」的準確度。

引入個人表彰

所謂MUJIGRAM指的是納入從經營、商品開發、陳列和顧客接待等所有標準的業務手冊,無印良品2000年陷入經營低迷之際,由時任社長的現任會長松井制定。將在此之前依賴於感覺和經驗的店舖運營水準形成了標準化,成為推動無印良品業績復甦的王牌。

在中國於2010年引進MUJIGRAM。「最初感覺是日本人從上面壓下來的,未能很好貫徹」(石崎),因此決定從工作人員中徵集業務改進方案,同時將MUJIGRAM本土化。

中國當地法人的高管對改善方案給予積極評價、並確定採用之後,將表彰提出方案的店舖。於是出現了另一種不滿——「為何不是表彰提出方案的本人,而是表彰店舖」。

與日本相比,中國滲透著歐美奉行的實力主義,就業流動性也高。因此無印良品配合中國的職場環境,從2014年7月開始決定對提出改善方案的個人進行表彰。每週能接到約50件提案,其中3~4件會被採納。目前已經有針對中國法律規定的保護離職者資訊、戶外玻璃清掃方法等制定了詳細規則。提案被採納的員工可獲得店內表彰,並開會獎勵50元。

對於提案未被採納的員工,公司會説明理由,給出建議。石崎表示,「會告訴他們‘公司十分重視員工的想法’,以維持士氣」,這點不容忽視。

另一個舉措便是提高庫存管理效率。從服裝到家庭用品、食品,無印良品在日本經營7千多種商品,在中國經營的商品種類也達到3500種以上。

無印良品可向全球供貨的物流中心原來僅限於日本國內,但2013年又在上海和深圳新設了物流中心。另外,還構築了新的經營體制,即通過實現銷售、生産、庫存實時「可視化」,商品售出後可自動補貨到店。南韓無印良品在去年4月先行導入了這一機制,與原來相比,庫存減少了30%,中國也從2014年年底開始在所有店舖導入了這一機制。無印良品海外事業部長松崎曉專務提出了將中國的成功模式搬到歐美及中南美市場的構想。

(堀江耕平)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

無印良品在其中1個區域開設了日本之外最大規模的旗艦店。地上3層和地下1層,總面積達到3100平方米,是中國標準門市的4~5倍。負責運營的良品計劃社長金井政明充滿信心地説:「將融入中國的傳統文化和地區,同時體現(無印倡導的)‘感覺好的生活’」。

不過,店舖距離最近的地鐵站需要步行7、8分鐘,很難説是好地段。從車站過來的顧客在經過愛馬仕、古馳和香港休閒品牌I·T等競爭店門前之後,才能終於到達無印良品。

反思失敗

在成都的這家旗艦店的選址依據是無印良品海外開店之際的「第2 黃金地段」戰略。在以購物中心(SC)為主體開店的中國,大膽地在熱門購物中心的3樓和遠離扶梯的位置開店。這是因為雖然有些不便,但可以壓低租金。

這與H&M、ZARA和優衣庫競相在好地段開店形成對照。位於北京的西單大悅城店於2011年夏季重新裝修之際,大膽從客流眾多的1樓搬到了租金低廉的3樓。抵消了重新裝修的費用等投資成本。受重新裝修的推動,2014年度銷售額有望增至2011年度的3倍。

|

力爭拓展中國等亞洲市場的日本生活雜貨店和服裝品牌為數眾多,但取得成功的企業卻很少。運營生活雜貨店「Francfranc」的BALS公司在去年夏季之前撤出了中國大陸、南韓和新加坡。而運營女裝品牌「Lowrys Farm」等的Adastria Holdings公司旗下包括中國在內的亞洲業務將連續3年出現虧損。此外,女裝品牌honeys也在中國關閉了虧損門市,預計連續2年出現虧損。

這些企業雖然在中國等地開設了多家門市,但商品開發和銷售人員培育落後導致了失敗。這顯示出在不熟悉的土地上構建像日本那樣的開店、商品採購和庫存管理體制、進而實現盈利是多麼困難。

「去年僅12月就開設了12家店舖。銷售人員的培育成為當務之急」,在無印良品負責中國店舖運營的擔當科長石崎雅巳感到了危機感。因此不但將加快培育能指導和培訓銷售人員的培訓師和店長,同時為了在各店提供同樣的服務,正在提升「中國版MUJIGRAM(業務指南)」的準確度。

引入個人表彰

所謂MUJIGRAM指的是納入從經營、商品開發、陳列和顧客接待等所有標準的業務手冊,無印良品2000年陷入經營低迷之際,由時任社長的現任會長松井制定。將在此之前依賴於感覺和經驗的店舖運營水準形成了標準化,成為推動無印良品業績復甦的王牌。

在中國於2010年引進MUJIGRAM。「最初感覺是日本人從上面壓下來的,未能很好貫徹」(石崎),因此決定從工作人員中徵集業務改進方案,同時將MUJIGRAM本土化。

中國當地法人的高管對改善方案給予積極評價、並確定採用之後,將表彰提出方案的店舖。於是出現了另一種不滿——「為何不是表彰提出方案的本人,而是表彰店舖」。

與日本相比,中國滲透著歐美奉行的實力主義,就業流動性也高。因此無印良品配合中國的職場環境,從2014年7月開始決定對提出改善方案的個人進行表彰。每週能接到約50件提案,其中3~4件會被採納。目前已經有針對中國法律規定的保護離職者資訊、戶外玻璃清掃方法等制定了詳細規則。提案被採納的員工可獲得店內表彰,並開會獎勵50元。

對於提案未被採納的員工,公司會説明理由,給出建議。石崎表示,「會告訴他們‘公司十分重視員工的想法’,以維持士氣」,這點不容忽視。

另一個舉措便是提高庫存管理效率。從服裝到家庭用品、食品,無印良品在日本經營7千多種商品,在中國經營的商品種類也達到3500種以上。

無印良品可向全球供貨的物流中心原來僅限於日本國內,但2013年又在上海和深圳新設了物流中心。另外,還構築了新的經營體制,即通過實現銷售、生産、庫存實時「可視化」,商品售出後可自動補貨到店。南韓無印良品在去年4月先行導入了這一機制,與原來相比,庫存減少了30%,中國也從2014年年底開始在所有店舖導入了這一機制。無印良品海外事業部長松崎曉專務提出了將中國的成功模式搬到歐美及中南美市場的構想。

(堀江耕平)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。