日本勞動生産率與已開發國家的差距越來越大

2020/04/03

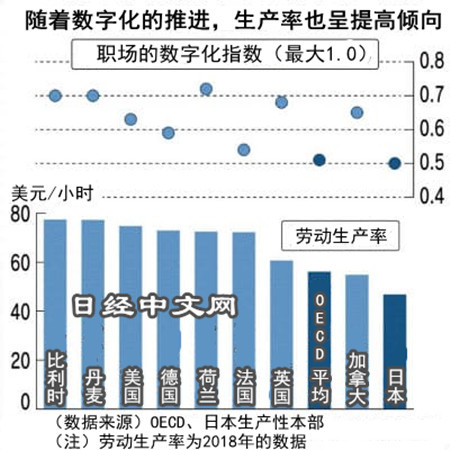

日本的勞動生産率停滯不前。不僅低於經濟合作與發展組織(OECD)成員國的平均水準,與各國的差距也在漸漸擴大。原因是日本受到通貨緊縮後遺症的影響,即使提高商品和服務品質也難以漲價。還有聲音指出,隨著經濟的數位化,日本會更加處於劣勢。

勞動生産率是顯示就業者的工作效率有多高的指標。掌握技能使處理的工作量增加,或是勞動時間變短的話,勞動生産率就會提高。國家整體的勞動生産率由國內生産總值(GDP)除以勞動人數和勞動時間得出。

|

據日本生産性本部統計,2018年日本的勞動生産率為每小時46.8美元。伴隨著推進勞動方式改革帶來的工作時間縮短等,連續4年有所改善。但是日本與海外的差距卻在擴大。2015年日本的勞動生産率是經合組織平均水準的87%,2018年降至83%。在七大工業國(G7)中墊底。

服務業的勞動生産率較低一直被視為日本勞動生産率低下的主要原因。日本生産性本部對日美的勞動生産率水準進行比較發現,在不包含教育、醫療福祉的7個行業,日本均低於美國。在批發零售、餐飲住宿行業的勞動生産率方面,日本僅為美國的4成。據稱在眾多服務行業,與美國相比,日本無法設定與高品質相符的價格。

三菱UFJ摩根士丹利證券的宮崎浩表示,「作為通貨緊縮的後遺症,企業即使提高了服務品質也難以相應地提高價格」。一方面,從消費者來看,以較低的價格獲得了高品質的服務,感覺很划算。

隨著經濟數位化的結構改革,被稱為「消費者剩餘」的划算感可能進一步膨脹。這是因為消費者可以通過應用軟體(APP)等免費利用通話、攝影、地圖檢索服務,無法用價格來衡量的價值出現增加。

據日本野村綜合研究所計算,這種免費數位服務創造出了實際GDP的8.4%的價值。美國麻省理工學院(MIT)採用相同的方法,推算出來美國的價值為GDP的5.8%。這意味著日本人在更多使用免費數位服務。

宮崎認為,「‘服務免費’這種想法已滲透于日本人的腦海中,對於追求不花錢的服務,他們的態度十分堅決」。不能用價格來衡量的價值不會反映到GDP中,也不會體現在生産效率這一數據上。

在日本,雖然免費數位服務已深入到人們的日常生活中,但企業利用IT(資訊技術)來提高産品附加值或服務附加值的行動卻十分滯後。經合組織將各成員國在職場中寫郵件、製作表格、使用程式等的程度轉化成了指數,稱日本的指數低於平均水準,職場中的數位化落後於其他國家。

|

| 日本上班族在通勤(東京千代田區) |

另外,從IT投資的目的來看,日本企業的「防守性態度」也浮出水面。日本電子資訊技術産業協會(JEITA)的調查顯示,在日本企業增加IT相關預算的目的中,排在第一的是提高業務效率和削減成本,佔比達到33%。這與美國企業形成了鮮明對比,後者加強産品和服務開發及改革商業模式等「進攻性投資」十分明顯。

最近,日本大型零售企業和物流企業增加了IT投資,但大多是為了提高下單及分揀等業務的效率。

BNP百富勤證券的河野龍太郎表示,「企業通過積極的IT投資創造出市場的典型數據服務,如果不能轉化成貨幣(形成收益),生産效率就很難提高」,指出了提高效率的局限性。

儘管日本政府和日本最大經濟團體「經團連」一直在討論和強調日企不要落後於全球性數位革命的潮流,但仍看不到通往成功的道路。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 川手伊織

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。